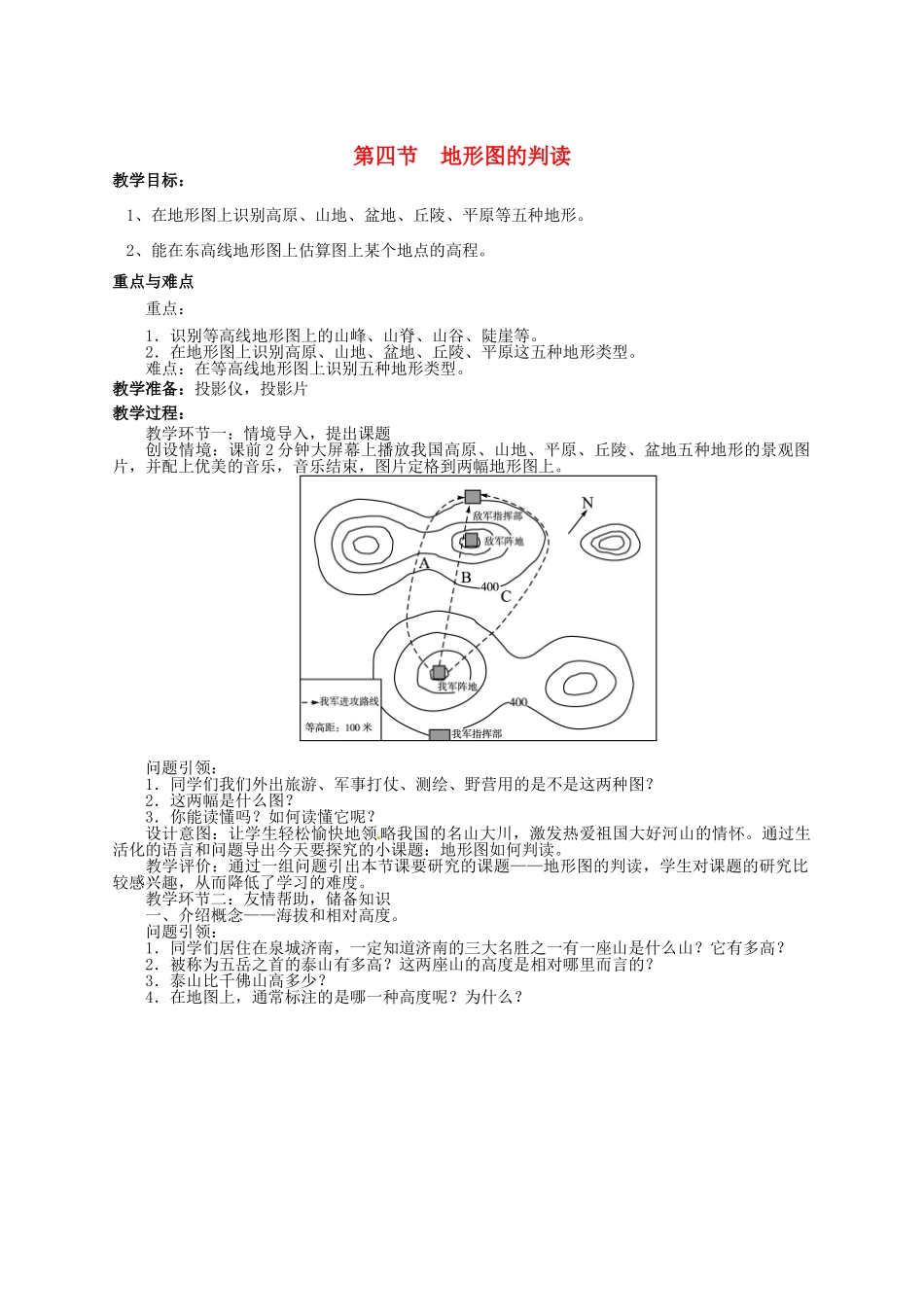

第四节地形图的判读教学目标:1、在地形图上识别高原、山地、盆地、丘陵、平原等五种地形。2、能在东高线地形图上估算图上某个地点的高程。重点与难点重点:1.识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷、陡崖等。2.在地形图上识别高原、山地、盆地、丘陵、平原这五种地形类型。难点:在等高线地形图上识别五种地形类型。教学准备:投影仪,投影片教学过程:教学环节一:情境导入,提出课题创设情境:课前2分钟大屏幕上播放我国高原、山地、平原、丘陵、盆地五种地形的景观图片,并配上优美的音乐,音乐结束,图片定格到两幅地形图上。问题引领:1.同学们我们外出旅游、军事打仗、测绘、野营用的是不是这两种图?2.这两幅是什么图?3.你能读懂吗?如何读懂它呢?设计意图:让学生轻松愉快地领略我国的名山大川,激发热爱祖国大好河山的情怀。通过生活化的语言和问题导出今天要探究的小课题:地形图如何判读。教学评价:通过一组问题引出本节课要研究的课题——地形图的判读,学生对课题的研究比较感兴趣,从而降低了学习的难度。教学环节二:友情帮助,储备知识一、介绍概念——海拔和相对高度。问题引领:1.同学们居住在泉城济南,一定知道济南的三大名胜之一有一座山是什么山?它有多高?2.被称为五岳之首的泰山有多高?这两座山的高度是相对哪里而言的?3.泰山比千佛山高多少?4.在地图上,通常标注的是哪一种高度呢?为什么?二、归纳五种地形类型——平原、高原、山地、丘陵、盆地。问题引领:1.请同学们回忆一下,刚才看到了哪几种地形?能给他们归归类吗?2.这五种地形的形态一样吗?差异表现在哪里?设计意图:通过归纳让学生明确五种地形的差异主要表现在海拔和相对高度上,为下面图解地形奠定基础。教学评价:由浅入深、循序渐进地进行知识储备,学生易于接受。三、运用示意图图解五种地形。问题引领:1.高原的海拔多少?表面有什么特征?边缘怎样?2.山地的海拔和相对高度怎样?3.丘陵的海拔和相对高度大不大?海拔在多少米?坡度怎样?4.平原的海拔和相对高度大不大?在多少米以下?地表有什么特征?5.还有一种地形,它的海拔没有限制,地表形态很特殊,中间低,四周高,叫什么地形?它分布在哪里?设计意图:通过图解地形,更形象直观地让学生认识五种地形的差异,学会区分。[来源:Zxxk.Com]教学评价:图解地形不仅对五种地形的差异做了归纳,同时也培养了学生分析、对比的能力。四、师生互动活动。教师点击一处地形类型的位置,请学生迅速说出地形的名称及判断依据。问题引领:1.了解五种地形的差异,你能在图中迅速地辨认出五种地形吗?2.(任意点击图中地形处)提问:这是什么地形?你是怎么判断出来的?设计意图:通过师生互动活动,使学生能在素描图中辨认各种地形,说出判断依据,培养学生的图图转化和图文转换能力。教学评价:这一环节既有知识的传授,又有能力的培养。通过三个知识的储备,学生进行探究绘图会更有针对性。教学环节三:探究画图,立体→平面以山体为例,探究立体的山地如何转化为平面的等高线地形。一、介绍山体各个部位的名称以及示意图。问题引领:1.同学们爬过山吗?认识实际中的山体各个部位吗?2.请同学们判断图中分别是山体的哪个部位?师生互动活动:教师点击山体的某一部位,由学生来判断,同时大屏幕上出示相应的山体部位示意图。问题引领:1.山峰(山顶):这是什么部位?有什么特征?2.山脊:从山脚延伸到山顶,中间高,两边低的部位叫什么?3.山谷:两边高,中间低的部位叫什么?在这里容易发育什么?4.陡崖:如果有的坡非常陡,呈垂直状态,称为什么?5.陡坡和缓坡:这两个坡相比,哪个陡,哪个缓?从哪个坡登山比较容易?设计意图:从认识实际山体入手,由浅入深,循序渐进地学习,降低难度。教学评价:学生对实际山体较为感兴趣,从实际山体入手比较贴近生活。二、学习绘制山体各部位的等高线地形图。1.播放录像:利用山体模型绘制等高线地形图的过程。设计意图:通过播放录像,让学生仔细观察绘制等高线地形图的步骤和方法,为下一步自己绘制奠定基础。教学评价:学生对这一环节比较感兴趣。教师解说:...