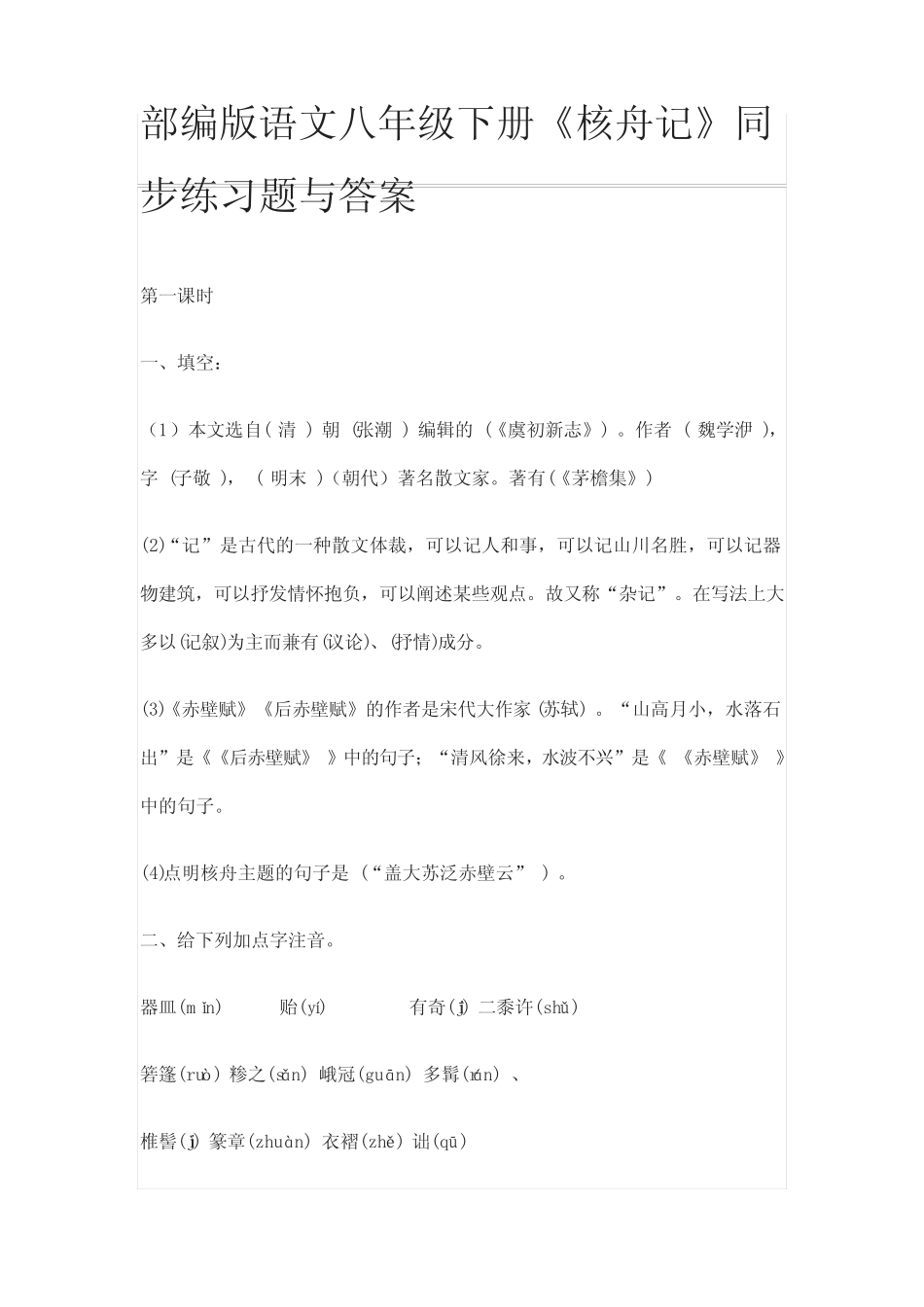

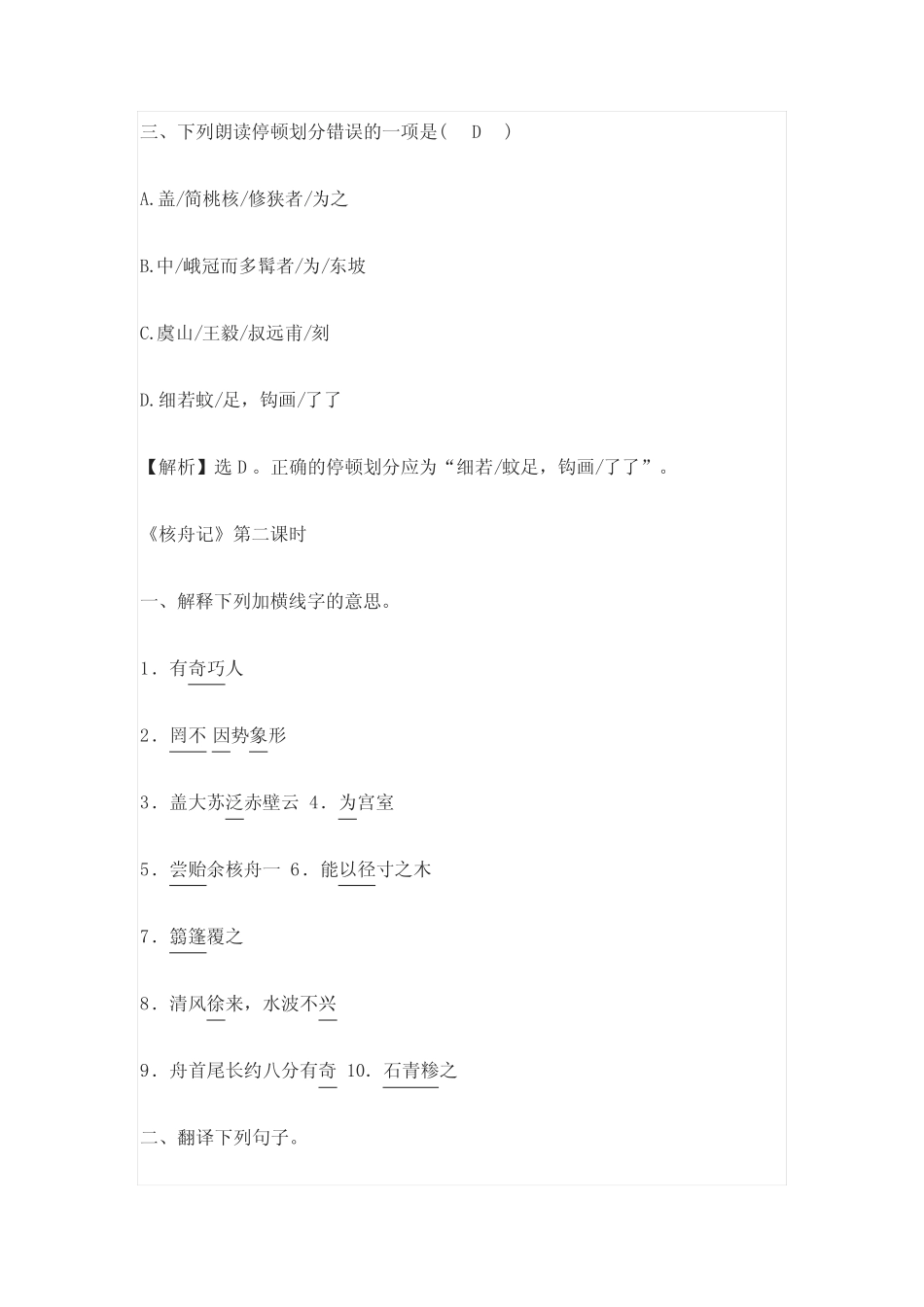

部编版语文八年级下册《核舟记》同步练习题与答案第一课时一、填空:(1)本文选自(清)朝(张潮)编辑的(《虞初新志》)。作者(魏学洢),字(子敬),(明末)(朝代)著名散文家。著有(《茅檐集》)(2)“记”是古代的一种散文体裁,可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,可以抒发情怀抱负,可以阐述某些观点。故又称“杂记”。在写法上大多以(记叙)为主而兼有(议论)、(抒情)成分。(3)《赤壁赋》《后赤壁赋》的作者是宋代大作家(苏轼)。“山高月小,水落石出”是《《后赤壁赋》》中的句子;“清风徐来,水波不兴”是《《赤壁赋》》中的句子。(4)点明核舟主题的句子是(“盖大苏泛赤壁云”)。二、给下列加点字注音。器皿(mǐn)贻(yí)有奇(jī)二黍许(shǔ)箬篷(ruò)糁之(sǎn)峨冠(guān)多髯(rán)、椎髻(jì)篆章(zhuàn)衣褶(zhě)诎(qū)三、下列朗读停顿划分错误的一项是(D)A.盖/简桃核/修狭者/为之B.中/峨冠而多髯者/为/东坡C.虞山/王毅/叔远甫/刻D.细若蚊/足,钩画/了了【解析】选D。正确的停顿划分应为“细若/蚊足,钩画/了了”。《核舟记》第二课时一、解释下列加横线字的意思。1.有奇巧人2.罔不因势象形3.盖大苏泛赤壁云4.为宫室5.尝贻余核舟一6.能以径寸之木7.篛篷覆之8.清风徐来,水波不兴9.舟首尾长约八分有奇10.石青糁之二、翻译下列句子。(1)罔不因势象形,各具情态。(2)尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(3)启窗而观,雕栏相望焉。(4)中轩敞者为舱,箬篷覆之。三、阅读第一、二段填空。(1)文中能概括全文,总括王叔远技艺高超的词:()。(2)表现原料小而题材广的句子是()。(3)说明构思巧妙、技艺精湛的句子:()。四、问答题。(1)第1段第一句话从哪些方面突出了“奇巧”二字?说明了什么?(2)文中第二段“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。”运用了什么说明方法?作用是什么?(3)为什么要写对联的内容?《核舟记》第二课时答案一、解释下列加横线字的意思。1.奇妙精巧2.无不,全都顺着,就着模拟3.泛舟4.做,这里指雕刻5.曾经赠6.用直径7.用箬竹叶做的船篷8.慢慢地起9.零数,余数10.用石青用颜料涂上,涂染二、翻译下列句子。(1)没有一件不是就着木头原来的样子模拟某些东西的形状,各有各的神情姿态。(2)(他)曾经送给我一个用桃核雕成的小船,刻的是苏东坡泛舟在赤壁之下游览的情景。(3)推开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对。(4)(小船)中间高起而宽敞的部分是船舱,用箬竹叶做成的船篷覆盖着它。三、阅读第一、二段填空。(1)文中能概括全文,总括王叔远技艺高超的词:奇巧。(2)表现原料小而题材广的句子:能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石。(3)说明构思巧妙、技艺精湛的句子:罔不因势象形,各具情态。。四、问答题。(1)第1段第一句话从哪些方面突出了“奇巧”二字?说明了什么?“奇巧”二字是文眼,后文从原材料体积小、雕刻物品种类繁多、雕刻物构思精巧、情态逼真等方面展开,集中说明了王叔远的雕刻技艺精湛。(2)文中第二段“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。”运用了什么说明方法?作用是什么?答;运用列数字的说明方法,准确、具体地说明了核舟用料体积之小,暗示雕刻者高超的技艺。(3)为什么要写对联的内容?这十六个字是前后《赤壁赋》中的名句,内容清晰可见,可见雕工的精细,更显出雕刻者暗扣核舟“大苏泛赤壁”主题的匠心独运,同时暗示核舟的背景、主题,还增加了浓厚的艺术情趣。《核舟记》第三课时练习及答案一、解释下列加横线字的意思。1.中峨冠而多髯者2.珠可历历数也3.佛印绝类弥勒4.神情与苏、黄不属5.矫首昂视6.如有所语7.佛印居右8.其两膝相比者9.诎右臂支船10.中峨冠而多髯者为东坡答案:1.戴着高高的帽子胡须2.可以分明的样子3.极像4.类似5.举6.说话7.位于8.靠近9.弯曲10.是二、翻译下列句子。(1)神情与苏黄不属。神情和苏黄不相类似。(2)其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。他们紧靠着的两膝,都隐蔽在手卷下面的衣褶里。(3)船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡。船头坐着三个人,中间戴着高高的帽子、长着浓密胡子的人是苏东坡(4)苏、黄共阅一手卷...