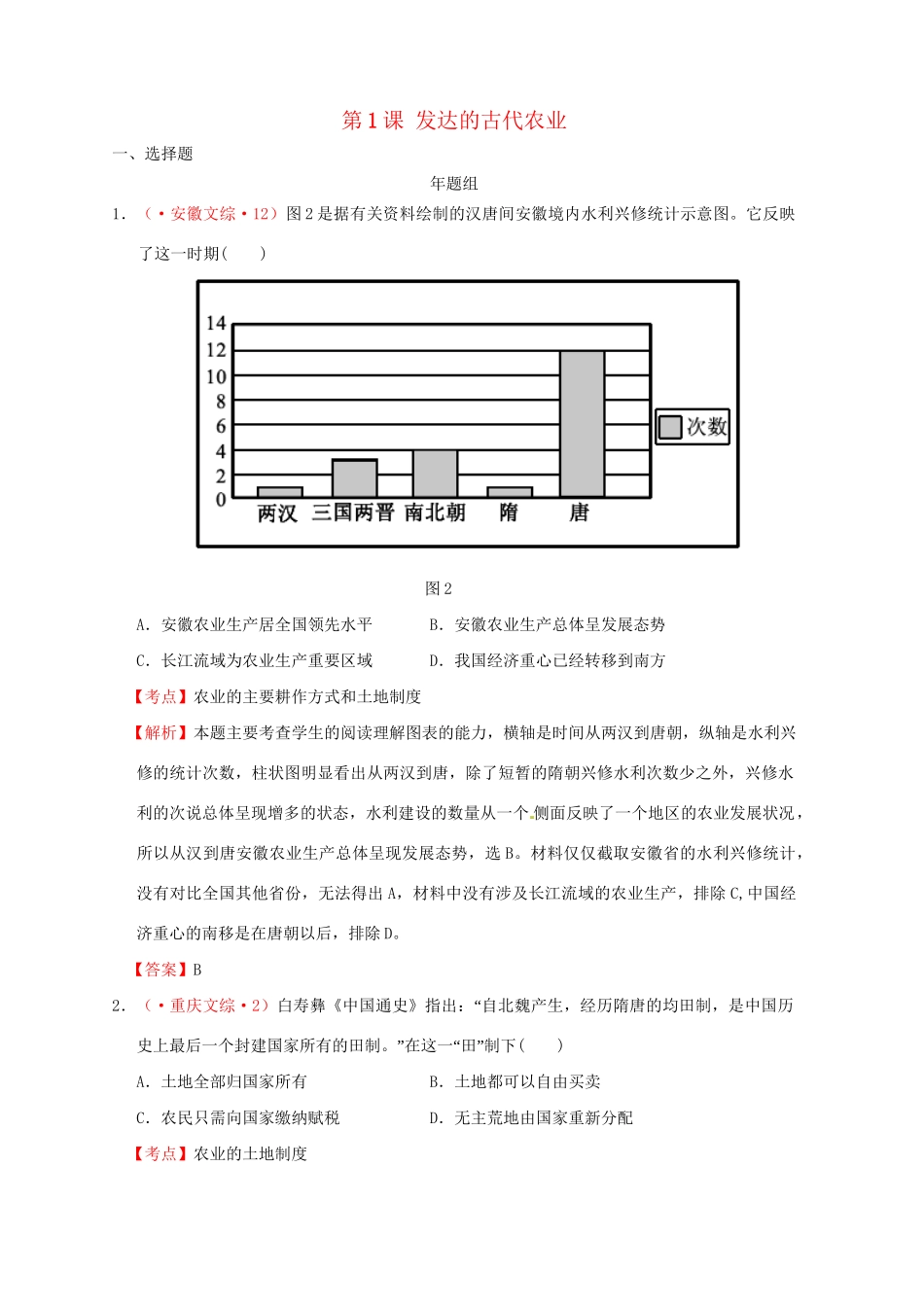

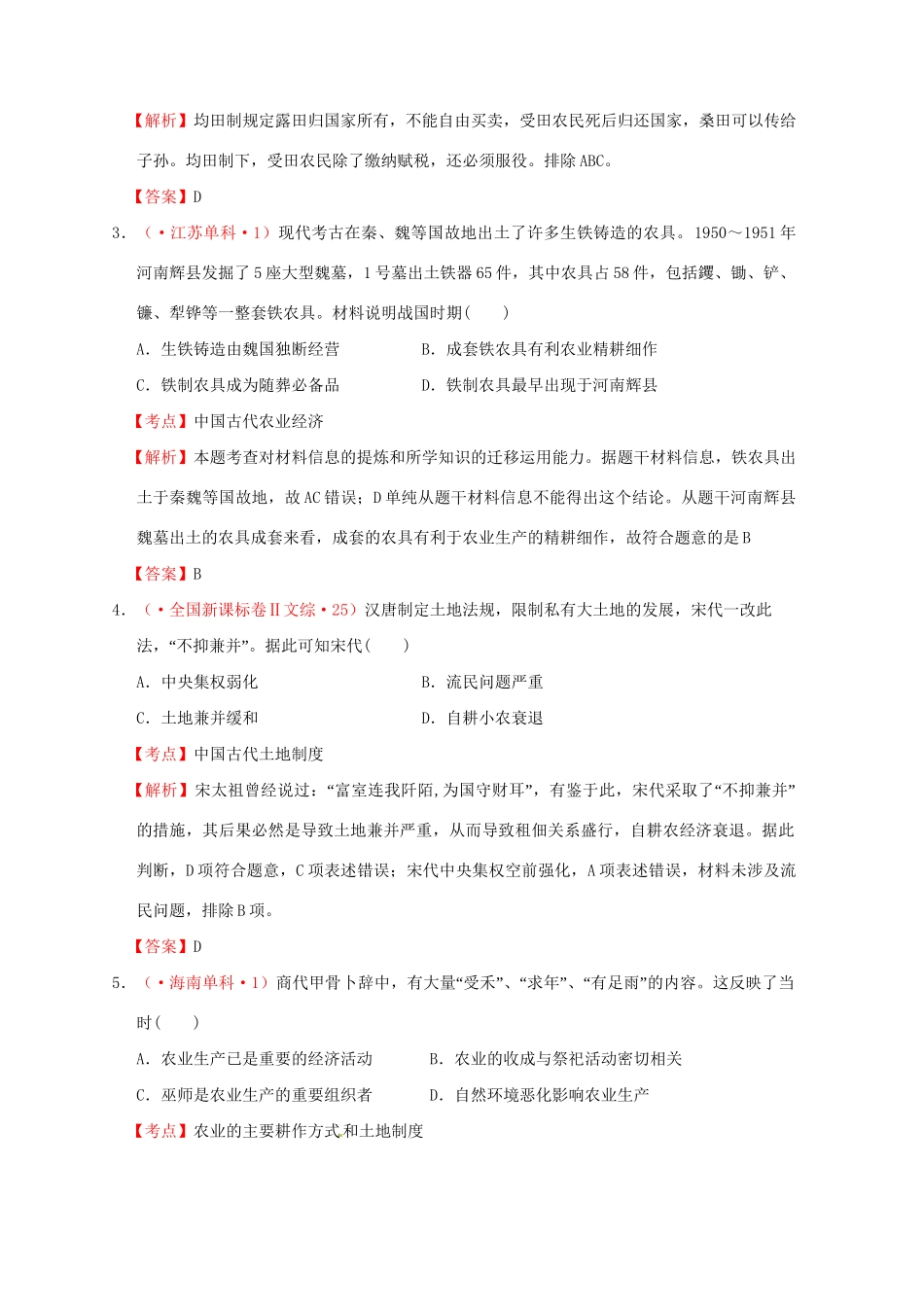

第1课发达的古代农业一、选择题年题组1.(·安徽文综·12)图2是据有关资料绘制的汉唐间安徽境内水利兴修统计示意图。它反映了这一时期()图2A.安徽农业生产居全国领先水平B.安徽农业生产总体呈发展态势C.长江流域为农业生产重要区域D.我国经济重心已经转移到南方【考点】农业的主要耕作方式和土地制度【解析】本题主要考查学生的阅读理解图表的能力,横轴是时间从两汉到唐朝,纵轴是水利兴修的统计次数,柱状图明显看出从两汉到唐,除了短暂的隋朝兴修水利次数少之外,兴修水利的次说总体呈现增多的状态,水利建设的数量从一个侧面反映了一个地区的农业发展状况,所以从汉到唐安徽农业生产总体呈现发展态势,选B。材料仅仅截取安徽省的水利兴修统计,没有对比全国其他省份,无法得出A,材料中没有涉及长江流域的农业生产,排除C,中国经济重心的南移是在唐朝以后,排除D。【答案】B2.(·重庆文综·2)“白寿彝《中国通史》指出:自北魏产生,经历隋唐的均田制,是中国历”“”史上最后一个封建国家所有的田制。在这一田制下()A.土地全部归国家所有B.土地都可以自由买卖C.农民只需向国家缴纳赋税D.无主荒地由国家重新分配【考点】农业的土地制度【解析】均田制规定露田归国家所有,不能自由买卖,受田农民死后归还国家,桑田可以传给子孙。均田制下,受田农民除了缴纳赋税,还必须服役。排除ABC。【答案】D3.(·江苏单科·1)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期()A.生铁铸造由魏国独断经营B.成套铁农具有利农业精耕细作C.铁制农具成为随葬必备品D.铁制农具最早出现于河南辉县【考点】中国古代农业经济【解析】本题考查对材料信息的提炼和所学知识的迁移运用能力。据题干材料信息,铁农具出土于秦魏等国故地,故AC错误;D单纯从题干材料信息不能得出这个结论。从题干河南辉县魏墓出土的农具成套来看,成套的农具有利于农业生产的精耕细作,故符合题意的是B【答案】B4.(·全国新课标卷Ⅱ文综·25)汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此“”法,不抑兼并。据此可知宋代()A.中央集权弱化B.流民问题严重C.土地兼并缓和D.自耕小农衰退【考点】中国古代土地制度【解析】宋太祖曾经说过“:富室连我阡陌,为国守财耳”“”,有鉴于此,宋代采取了不抑兼并的措施,其后果必然是导致土地兼并严重,从而导致租佃关系盛行,自耕农经济衰退。据此判断,D项符合题意,C项表述错误;宋代中央集权空前强化,A项表述错误,材料未涉及流民问题,排除B项。【答案】D5.(·海南单科·1)“”“”“”商代甲骨卜辞中,有大量受禾、求年、有足雨的内容。这反映了当时()A.农业生产已是重要的经济活动B.农业的收成与祭祀活动密切相关C.巫师是农业生产的重要组织者D.自然环境恶化影响农业生产【考点】农业的主要耕作方式和土地制度【解析】“”结合时代背景考查学生的阅读分析能力,甲骨卜辞记录了商代的社会生活,受禾“”“”求年有足雨都与农业生产有关,故选A。【答案】A6.(·海南单科·8)图1反映的是()A“”.小国寡民的生活图景B.小农经济的生产形式C“”.儒教夫为妻纲的伦理观念D“”.男主外、女主内的家庭关系图1【考点】农业的主要耕作方式和土地制度【解析】读图分析,图片上面铁犁牛耕,下面是女子纺织,放在一起就是男耕女织的小农生产形式,故选B。【答案】B年题组1.(·广东文综卷·12)有学者认为早在商代就可能出现了牛耕,对他最有利的证据是()A.商代遗址中出土了牛骨B.《诗经》里有农耕生活的描写C.孔子学生冉耕字伯牛,名字有耕、牛二字D.古文字学家发现甲骨文中有字呈牛引犁头启土状【解析】本题为最佳型选择题。关键信息:商代、牛耕。甲骨文是商代文字,具备象形,而《诗经》是春秋晚期的作品,冉耕为春秋时期的人物,相较而言,D项是最有利的证据;A项容易会错选,注意牛骨的出土不一定说明牛耕的出现,如中国先人已能训养牛。【答案】D2.(·浙江文综·14)“史籍记载...