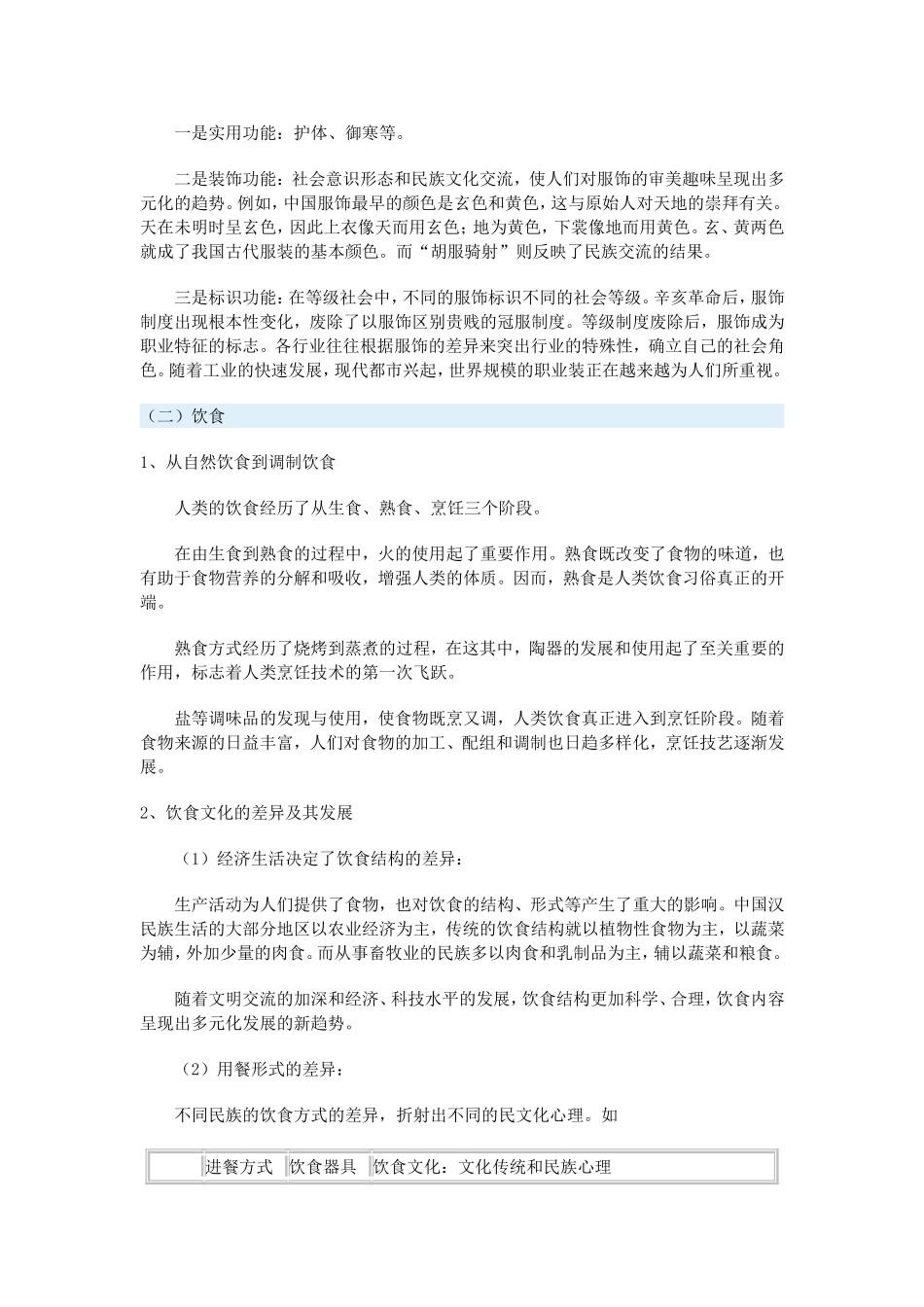

社会生活一周强化一、一周知识概述1、了解服饰的起源、发展及组成,认识服饰与文化生活的关系。2、了解饮食结构及饮食文化的差异,树立正确的饮食消费意识和尊重各国饮食文化传统的正确态度。3、了解人类居住的演变趋势,领会居住变迁中所蕴涵的丰富的历史文化内涵。4、了解人类交通设施和交通工具的发展过程,认识交通与人类文明进步的相互关系。二、重难点讲解(一)服饰1、服饰产生的原因服饰在人类生活中占有极为重要的地位,它的产生主要基于三个方面:一是用来护体、御寒。二是用来遮羞。三是审美的需要。正为如此,就出现了各种不同的服饰。2、服饰的演变从服饰面料来看,经历了天然物到编织物的变化:人类最初的衣料是自然物,如树叶、树皮、兽皮、羽毛、羊毛等。在生产实践中,人们发现可以用植物纤维捻成细线,经过加工编织成衣。这样,人类获得了新的衣料即编织物。从制衣工具的革新看,古代服饰经历了古锥、骨针、纺轮三个阶段。利用纺轮和骨针人们制造出最原始的纺织品。3、服饰的基本组成部分头衣:有护体、保暖的作用。但是各国各民族生活方式、社会习俗等不同,头衣样式各不相同。体衣:是服饰中最重要的部分。体衣样式的改变体现着服饰的时代性。足衣:主要包括鞋和袜,最早的功能是护脚。不同国家的足衣也展现不同国家民族人民的审美情趣。佩饰:随着时间的推移而变化,是各个时代风尚的组成部分。它不仅能美化自己,而且能标志身份等级。4、服饰的基本功能一是实用功能:护体、御寒等。二是装饰功能:社会意识形态和民族文化交流,使人们对服饰的审美趣味呈现出多元化的趋势。例如,中国服饰最早的颜色是玄色和黄色,这与原始人对天地的崇拜有关。天在未明时呈玄色,因此上衣像天而用玄色;地为黄色,下裳像地而用黄色。玄、黄两色就成了我国古代服装的基本颜色。而“胡服骑射”则反映了民族交流的结果。三是标识功能:在等级社会中,不同的服饰标识不同的社会等级。辛亥革命后,服饰制度出现根本性变化,废除了以服饰区别贵贱的冠服制度。等级制度废除后,服饰成为职业特征的标志。各行业往往根据服饰的差异来突出行业的特殊性,确立自己的社会角色。随着工业的快速发展,现代都市兴起,世界规模的职业装正在越来越为人们所重视。(二)饮食1、从自然饮食到调制饮食人类的饮食经历了从生食、熟食、烹饪三个阶段。在由生食到熟食的过程中,火的使用起了重要作用。熟食既改变了食物的味道,也有助于食物营养的分解和吸收,增强人类的体质。因而,熟食是人类饮食习俗真正的开端。熟食方式经历了烧烤到蒸煮的过程,在这其中,陶器的发展和使用起了至关重要的作用,标志着人类烹饪技术的第一次飞跃。盐等调味品的发现与使用,使食物既烹又调,人类饮食真正进入到烹饪阶段。随着食物来源的日益丰富,人们对食物的加工、配组和调制也日趋多样化,烹饪技艺逐渐发展。2、饮食文化的差异及其发展(1)经济生活决定了饮食结构的差异:生产活动为人们提供了食物,也对饮食的结构、形式等产生了重大的影响。中国汉民族生活的大部分地区以农业经济为主,传统的饮食结构就以植物性食物为主,以蔬菜为辅,外加少量的肉食。而从事畜牧业的民族多以肉食和乳制品为主,辅以蔬菜和粮食。随着文明交流的加深和经济、科技水平的发展,饮食结构更加科学、合理,饮食内容呈现出多元化发展的新趋势。(2)用餐形式的差异:不同民族的饮食方式的差异,折射出不同的民文化心理。如进餐方式饮食器具饮食文化:文化传统和民族心理中国聚餐制碗、筷子重视血缘亲属关系和家庭观念,注重“人和”西方分餐制刀、叉子把个人的独立自主放在首位,体现对个性、自我的尊重(3)烹饪方式的差异:西方的饮食观念比较理性,强调营养的均衡,口味变化不大。中国的饮食强调色、香、味、形齐全,富于变化,烹饪手段多样。(4)当今饮食文化发展的新趋势:一是科学化。饮食习惯和结构影响着人类的生存和健康状况,因此,现代人更多地关心饮食结构的合理性和科学性,二是社会化。随着全球经济的迅速发展,快节奏的生活方式,使人们的用餐方式日趋简便,饮食社会化的趋势日益明显。三是综合化。随着世界各地经...