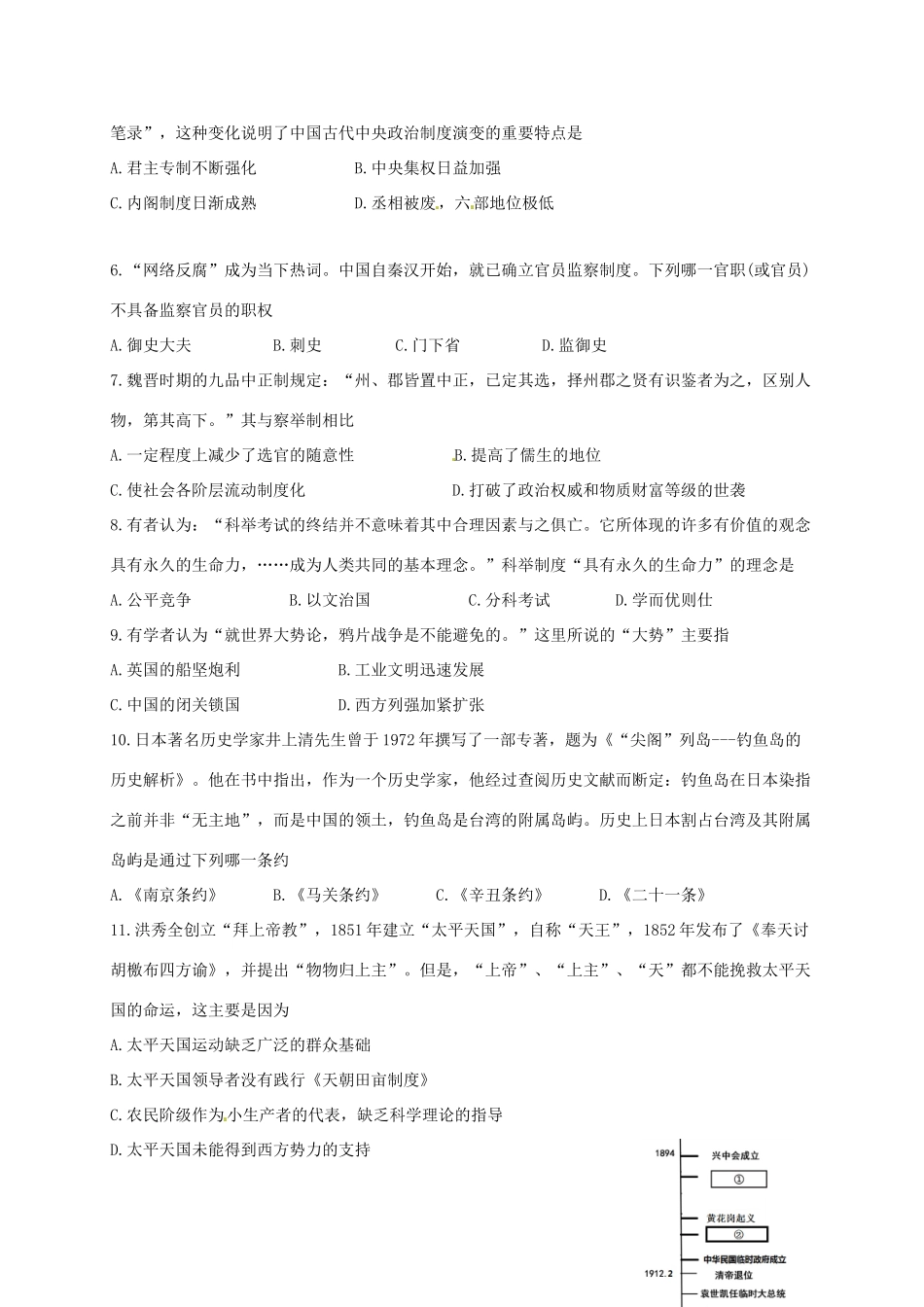

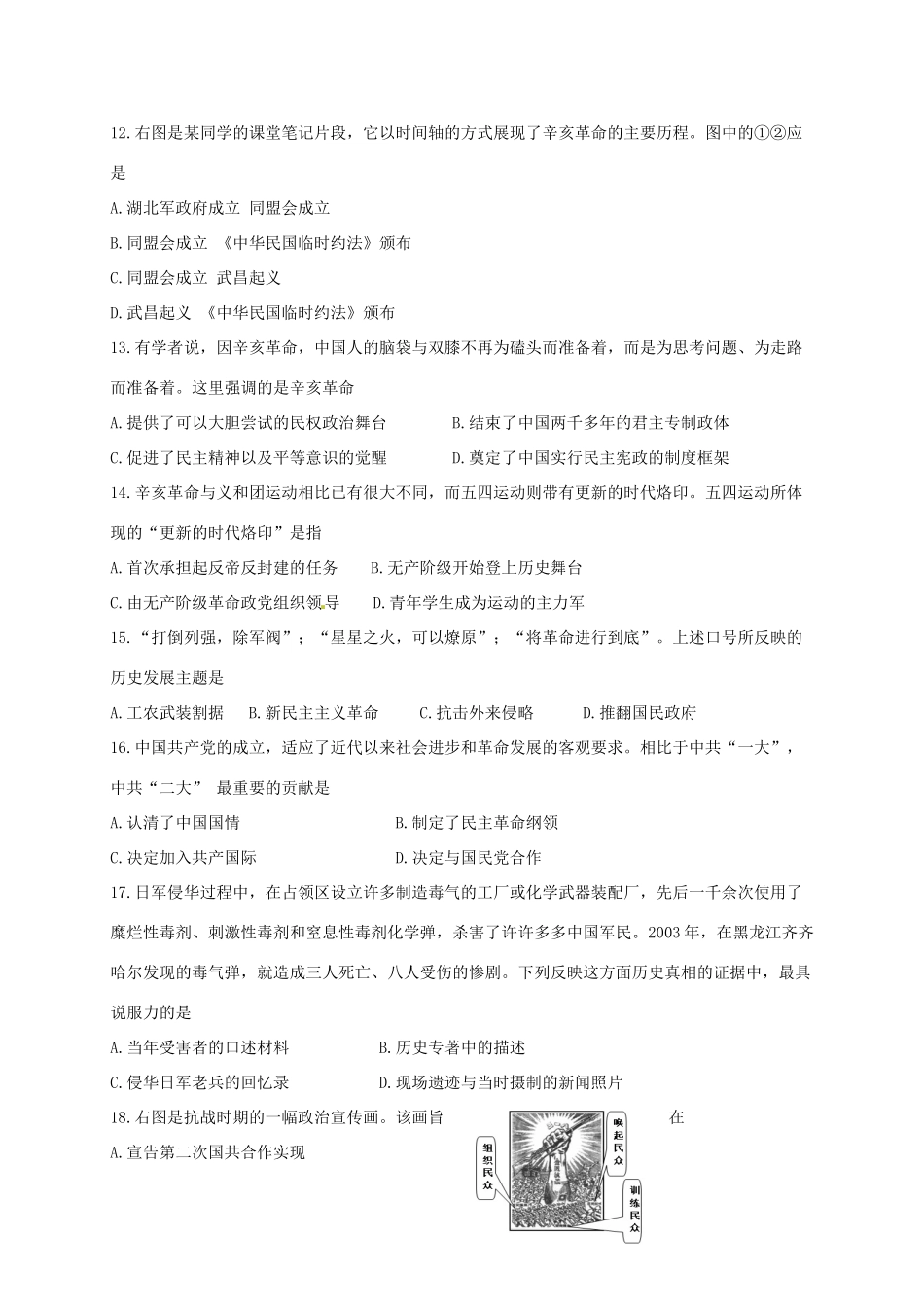

山东省济宁市历城区2016-2017学年高一历史上学期模块考试(期中)试题说明:1.本试卷共分第Ⅰ.Ⅱ卷两部分,第Ⅰ卷做在答题卡上,第Ⅱ卷做在答题卷上。2.本试卷共28题,满分100分,考试时间为90分钟。第Ⅰ卷(选择题,共50分)一、单项选择题(共25个小题,每小题2分,共50分)1.右图是孔氏家族的族谱——孔子世家谱,是中国历史上延续时间最长、包罗内容最丰富、谱系最完整的族谱。民间也悄然兴起家谱热。这种重视修订家谱、认祖归宗的情节是受古代哪一制度的影响A.分封制B.宗法制C.郡县制D.中央集权制2.鼎被视为传国重器、国家和权力的象征,鼎又是旌功记绩的礼器。周代的国君或王公大臣在重大庆典或接受赏赐时都要铸鼎,以记载盛况,这种礼俗至今仍然有一定影响。周礼记载:“天子用九鼎”,但考古人员在春秋时期的诸候墓中发现也有九鼎,这说明当时A.诸候争霸,胜者为王B.分封制崩溃,周王室衰C.尊王攘夷,号令诸候D.大国诸候饮马黄河,问鼎中原3.“先王之法,立天子不使诸侯疑焉,立诸侯不使大夫疑焉,立嫡子不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。是故诸侯失位则天下乱,大夫无等则朝廷乱。”这表明西周实行宗法制的主要目的A.确立嫡长子的最高地位B.防止内部纷争,强化中央集权C.保证贵族血统的纯正性D.巩固分封制所形成的统治秩序4.下图是一副古代某地区的政区示意图。图中反映的地方行政制度实行于A.西周B.秦朝C.汉朝D.唐朝5.君臣关系的好坏,应当说是一个政权的政治是否正常和能否稳定的标尺。有学者这样描述我国古代的君臣关系:在宋以前大臣“坐而论道”,从宋太祖以后“站而论道”,到了明代只能“跪奏笔录”,这种变化说明了中国古代中央政治制度演变的重要特点是A.君主专制不断强化B.中央集权日益加强C.内阁制度日渐成熟D.丞相被废,六部地位极低6.“网络反腐”成为当下热词。中国自秦汉开始,就已确立官员监察制度。下列哪一官职(或官员)不具备监察官员的职权A.御史大夫B.刺史C.门下省D.监御史7.魏晋时期的九品中正制规定:“州、郡皆置中正,已定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”其与察举制相比A.一定程度上减少了选官的随意性B.提高了儒生的地位C.使社会各阶层流动制度化D.打破了政治权威和物质财富等级的世袭8.有者认为:“科举考试的终结并不意味着其中合理因素与之俱亡。它所体现的许多有价值的观念具有永久的生命力,……成为人类共同的基本理念。”科举制度“具有永久的生命力”的理念是A.公平竞争B.以文治国C.分科考试D.学而优则仕9.有学者认为“就世界大势论,鸦片战争是不能避免的。”这里所说的“大势”主要指A.英国的船坚炮利B.工业文明迅速发展C.中国的闭关锁国D.西方列强加紧扩张10.日本著名历史学家井上清先生曾于1972年撰写了一部专著,题为《“尖阁”列岛---钓鱼岛的历史解析》。他在书中指出,作为一个历史学家,他经过查阅历史文献而断定:钓鱼岛在日本染指之前并非“无主地”,而是中国的领土,钓鱼岛是台湾的附属岛屿。历史上日本割占台湾及其附属岛屿是通过下列哪一条约A.《南京条约》B.《马关条约》C.《辛丑条约》D.《二十一条》11.洪秀全创立“拜上帝教”,1851年建立“太平天国”,自称“天王”,1852年发布了《奉天讨胡檄布四方谕》,并提出“物物归上主”。但是,“上帝”、“上主”、“天”都不能挽救太平天国的命运,这主要是因为A.太平天国运动缺乏广泛的群众基础B.太平天国领导者没有践行《天朝田亩制度》C.农民阶级作为小生产者的代表,缺乏科学理论的指导D.太平天国未能得到西方势力的支持12.右图是某同学的课堂笔记片段,它以时间轴的方式展现了辛亥革命的主要历程。图中的①②应是A.湖北军政府成立同盟会成立B.同盟会成立《中华民国临时约法》颁布C.同盟会成立武昌起义D.武昌起义《中华民国临时约法》颁布13.有学者说,因辛亥革命,中国人的脑袋与双膝不再为磕头而准备着,而是为思考问题、为走路而准备着。这里强调的是辛亥革命A.提供了可以大胆尝试的民权政治舞台B.结束了中国两千多年的君主专制政体C.促进了民主精神以及平等意识的觉醒D.奠定了中国实行民主宪政的制度框架14.辛亥革命与义和团运动相比已有很大...