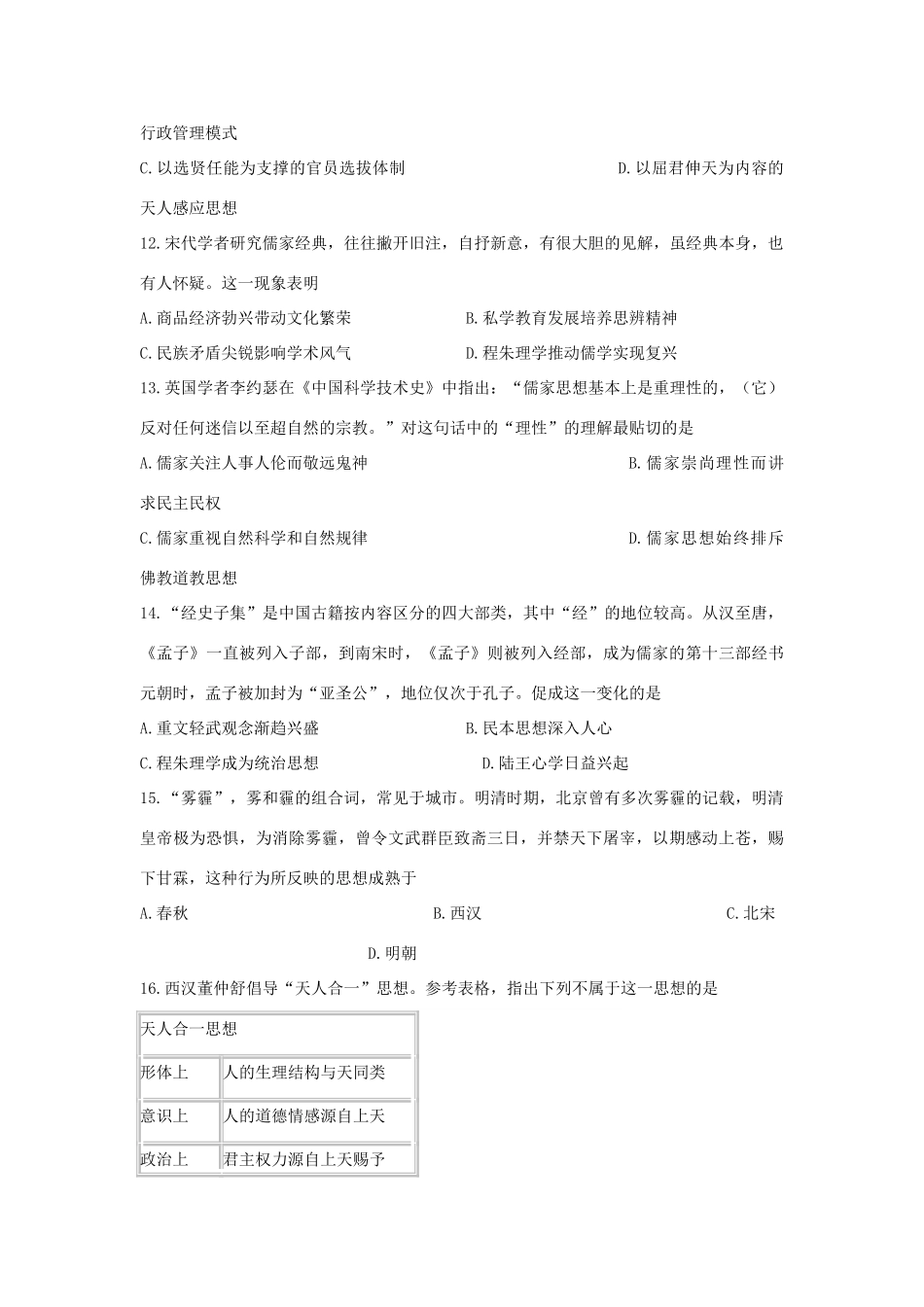

河北省张家口市2016-2017学年高一历史周测试题(22)(衔接文班)一.单选题(本题共50小题,共100分)1.圣人之治,虚其心,实其腹,弱其智,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也,为无为,则无不治。老子主张无为,希望退到小国寡民的原始状态,在当时反映了A.手工业者的要求B.新兴地主阶级的要求C.没落奴隶主贵族的要求D.富裕商人的要求2.孔子认为作为社会性的人要“仁者爱人”,要“克己复礼”,因而其本质思想被历代统治者所重视。它是A.崇尚秩序B.追求天下为公C.主张仁政D.天人感应3.“忠君爱国”在北宋末年成为士大夫的最高道德标准。佛教也提倡与儒家伦理道德相协调,“佛法据王法以立”,佛教僧人也应提倡忠君爱国,所以有的寺院称为“护国寺”,有的称“报国寺”。上述历史现象反映了A.儒学与佛教互动融合B.士大夫的崇佛心理普遍C.佛教融汇儒学伦理D.儒学开始吸收佛道思想4.下图是2010年上海世博会的吉祥物海宝,它体现了中国传统文化“上善若水”的理念。下列与“上善若水”观点最一致的是A.是以明君守始以知万物之源,治纪以知善败之端B.君使臣以礼,臣事君以忠C.国家昏乱,则语之“尚贤”“尚同”;国家贫,则语之“节用”“节葬”D.夫唯不争,故天下莫能与之争5.孟子认为:“人不足以适也,政不足与间也,惟大人为能格君心之非。君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。一正君而国定矣。”此语不能体现A.以民为本的思想B.“正君心”的重要性C.君主比民众更重要D.品德高尚的人才能“正君心”6.西汉时期,太学开设并讲解《易经》《诗经》《尚书》《礼记》《公羊传》《谷梁传》《左传》《周官》《尔雅》等课程。这反映出儒学教育A.课程设置多样化B.由精英化走向世俗化C.向社会下层扩展D.逐步官方化和制度化7.2000年,在丰县梁寨镇出土了的徐州地区唯一的文状元李蟠撰写、刻于康熙54年的石碑载:“吾祖籍程子院。程子院者,宋明道先生(程颢)讲学处也。……”。当时“明道先生”讲学可能阐述的思想是A.“人伦者,天理也”B.“存天理,灭人欲”C.“知行合一D.“吃饭穿衣皆为人伦物理”8.《李贽丛书·老子解下篇》中写道:“致一之理,庶人非下,侯王非高,在庶人可言贵,在侯王可言贱。”文中李贽提出的观点是A.反对封建礼教B.提倡人人平等C.主张个性解放,思想自由D.反对理学空谈,提倡功利主义9.有学者认为,后世的经学大师片面强调董仲舒思想中阳对阴的主导作用,忽视了他所强调的“臣兼功于君,子兼功于父,妻兼功于夫”。这表明董仲舒的观点A.重点维护君权的合法性B.继承了儒家的民本思想C.蕴含了一定的辩证意识D.导致社会道德水平滑坡10.在儒学发展史上,西汉武帝时期《诗经》、《尚书》等五经成为国家的教科书,后来《论语》、《孟子》等四书的地位不断提高,儒学教育经历了由“五经时代”向“四书时代”的转变,促成这一变化的是A.宗法制度逐步瓦解B.儒学糅合诸子学说C.科举制度创立发展D.程朱理学日渐兴起11.“汉代以下,就集体而言,士大夫代表了社会力量,与君权之间有既合作又相互制衡的辩证关系。”此间,士大夫借以制衡君权的是A.以三纲五常为基础的伦理道德观念B.以中央集权为核心的行政管理模式C.以选贤任能为支撑的官员选拔体制D.以屈君伸天为内容的天人感应思想12.宋代学者研究儒家经典,往往撇开旧注,自抒新意,有很大胆的见解,虽经典本身,也有人怀疑。这一现象表明A.商品经济勃兴带动文化繁荣B.私学教育发展培养思辨精神C.民族矛盾尖锐影响学术风气D.程朱理学推动儒学实现复兴13.英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出:“儒家思想基本上是重理性的,(它)反对任何迷信以至超自然的宗教。”对这句话中的“理性”的理解最贴切的是A.儒家关注人事人伦而敬远鬼神B.儒家崇尚理性而讲求民主民权C.儒家重视自然科学和自然规律D.儒家思想始终排斥佛教道教思想14.“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类,其中“经”的地位较高。从汉至唐,《孟子》一直被列入子部,到南宋时,《孟子》则被列入经部,成为儒家的第十三部经书元朝时,孟子被加封为“亚圣公”,地位仅次于孔子。促成这一变化的是A.重文轻武观念渐趋兴盛B.民本思想深入人心C...