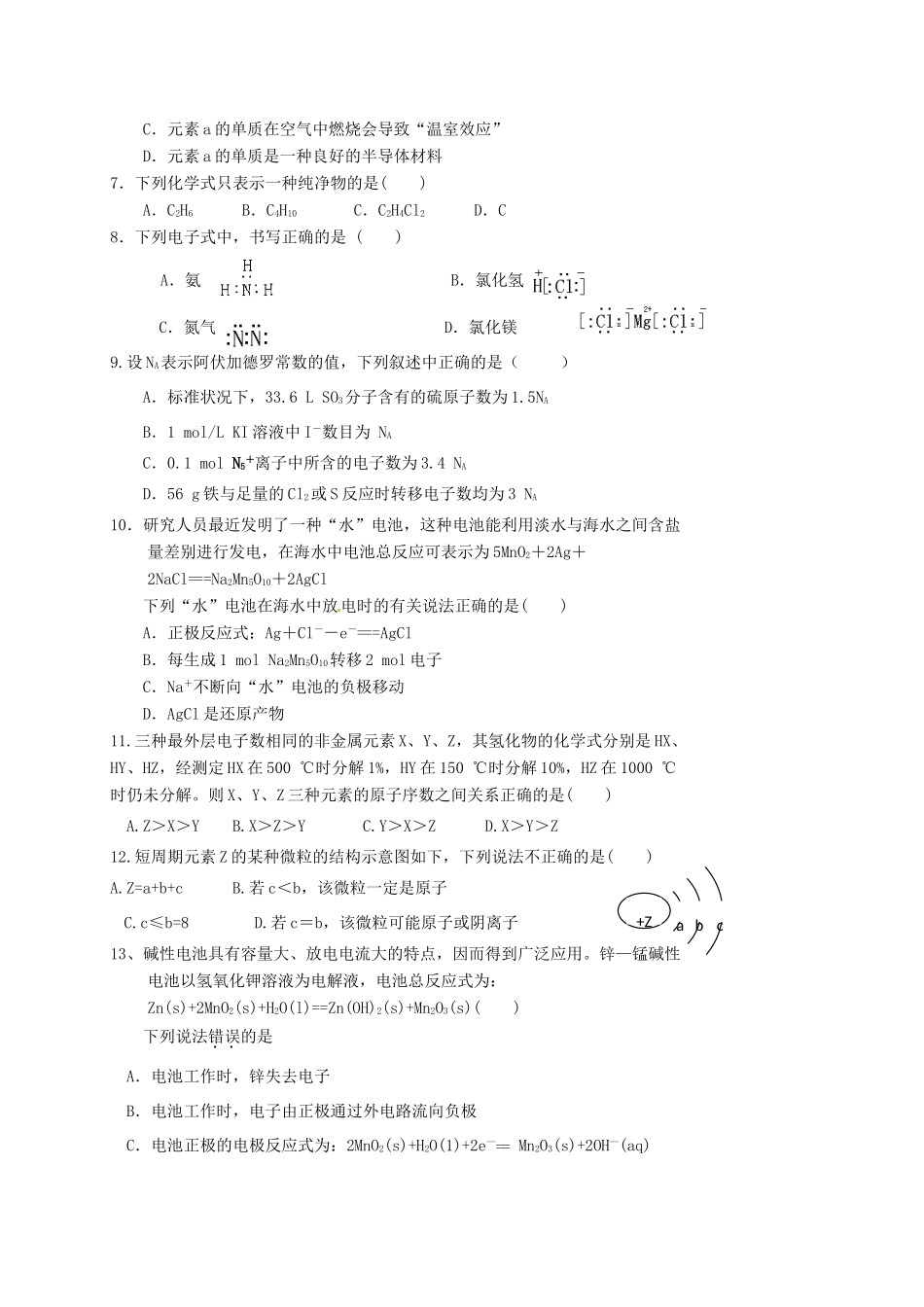

四川省成都市锦江区2016-2017学年高一化学下学期期中试题考试时间:90分钟总分:100分可能用到的相对原子质量:H—1O—16S—32Na—23Cl—35.5第Ⅰ卷选择题(共50分)一.选择题(每题只有一个选项符合题意,每题2分,共50分)1.下列各图均能表示甲烷的分子结构,哪一种更能反映其真实存在状况()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ2.下列说法正确的是()A.化学键的变化必然会引起能量变化,所以,能量变化也定会引起化学变化B.所有化学变化的能量都可以通过原电池转化为电能C.所有化学变化一定遵循质量守恒和能量守恒D.化学变化一定会引起物质种类的变化,所以,体系内物质种类变化一定发生了化学变化3.下列有机物命名正确的是()A.3,3二甲基丁烷B.3甲基2乙基戊烷C.2,3二甲基戊烷D.1甲基戊烷4.下列说法正确是()A.影响反应速率大小的决定性因素是温度B.钢铁与其内部的碳形成原电池会加快金属铁的腐蚀C.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.开发海洋资源可获得Fe、Co、K、Au、Mg、B等金属5.在一定条件下,反应N2+3H22NH3,在2L密闭容器中进行,5min内氨的质量增加了1.7g,则反应速率为()A.V(NH3)=0.02mol/(L·min)B.V(N2)=0.005mol/(L·min)C.V(NH3)=0.17mol/(L·min)D.V(H2)=0.03mol/(L·min)6.如图为周期表中短周期的一部分。已知a原子的最外层上的电子数目是次外层电子数目的一半,下列说法中不正确的是()A.元素a的最高价氧化物的水化物的酸性比b的弱B.元素a的原子半径比d的大C.元素a的单质在空气中燃烧会导致“温室效应”D.元素a的单质是一种良好的半导体材料7.下列化学式只表示一种纯净物的是()A.C2H6B.C4H10C.C2H4Cl2D.C8.下列电子式中,书写正确的是()A.氨B.氯化氢C.氮气D.氯化镁9.设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,33.6LSO3分子含有的硫原子数为1.5NAB.1mol/LKI溶液中I-数目为NAC.0.1molN5+离子中所含的电子数为3.4NAD.56g铁与足量的Cl2或S反应时转移电子数均为3NA10.研究人员最近发明了一种“水”电池,这种电池能利用淡水与海水之间含盐量差别进行发电,在海水中电池总反应可表示为5MnO2+2Ag+2NaCl===Na2Mn5O10+2AgCl下列“水”电池在海水中放电时的有关说法正确的是()A.正极反应式:Ag+Cl--e-===AgClB.每生成1molNa2Mn5O10转移2mol电子C.Na+不断向“水”电池的负极移动D.AgCl是还原产物11.三种最外层电子数相同的非金属元素X、Y、Z,其氢化物的化学式分别是HX、HY、HZ,经测定HX在500℃时分解1%,HY在150℃时分解10%,HZ在1000℃时仍未分解。则X、Y、Z三种元素的原子序数之间关系正确的是()A.Z>X>YB.X>Z>YC.Y>X>ZD.X>Y>Z12.短周期元素Z的某种微粒的结构示意图如下,下列说法不正确的是()A.Z=a+b+cB.若c<b,该微粒一定是原子C.c≤b=8D.若c=b,该微粒可能原子或阴离子13、碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锌—锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为:Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)==Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s)()下列说法错误的是A.电池工作时,锌失去电子B.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极C.电池正极的电极反应式为:2MnO2(s)+H2O(1)+2e—==Mn2O3(s)+2OH—(aq)abc+ZD.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减小6.5g14.元素R有如下反应:RO+5R-+6H+===3R2+3H2O,下列说法正确的是()A.元素R位于周期表中第ⅤA族B.RO中的R只能被还原C.R2在常温常压下一定是气体D.每反应消耗1molRO,转移电子的物质的量为5mol15.下列各组物质中化学键类型和数目都相同的一组①CO2、②Na2O2、③CaCl2、④NaOH、⑤NaClO()A.①②B.④⑤C.②③D.①③16.已知1g氢气完全燃烧生成水蒸气时放出热量121kJ.,且氧气中1molO=O键完全断裂时吸收热量496kJ,水蒸气中1molH-O键形成时放出热量463kJ,则氢气中1molH-H键断裂时吸收热量为()A.920kJB.557kJC.436kJD.188kJ17.下列各组物质混合后,能使溶液里同时体现NH、Fe3+、Cu2+、Cl-和SO几种离子,且溶液不发生浑浊的一组是()A.CuCl2、NH4Cl、Fe2(SO4)3、NaNO3B.(NH4)2SO4、CuSO4、Na2CO3、FeCl3C.Cu(NO3)2、NH4N...