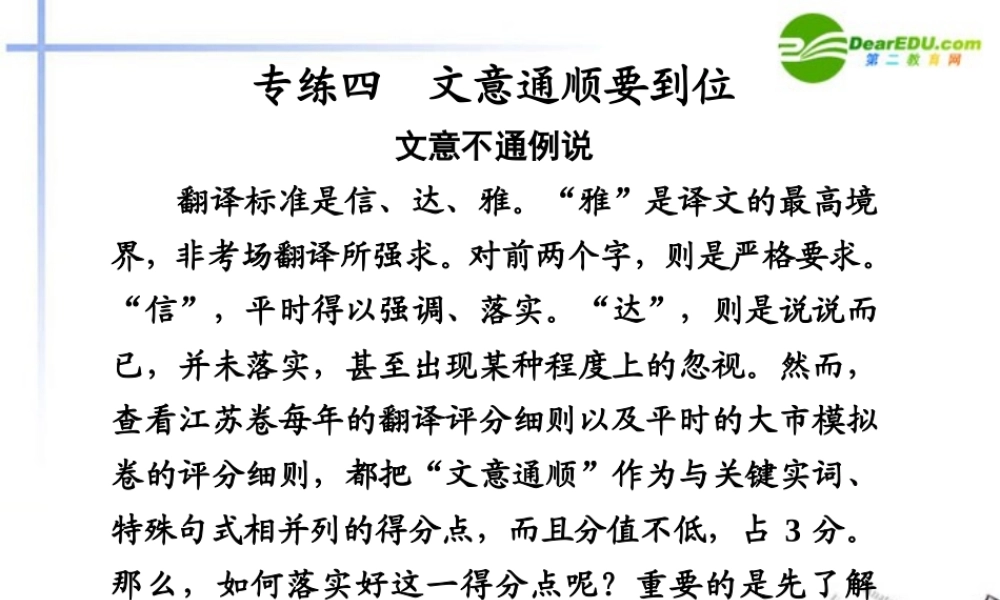

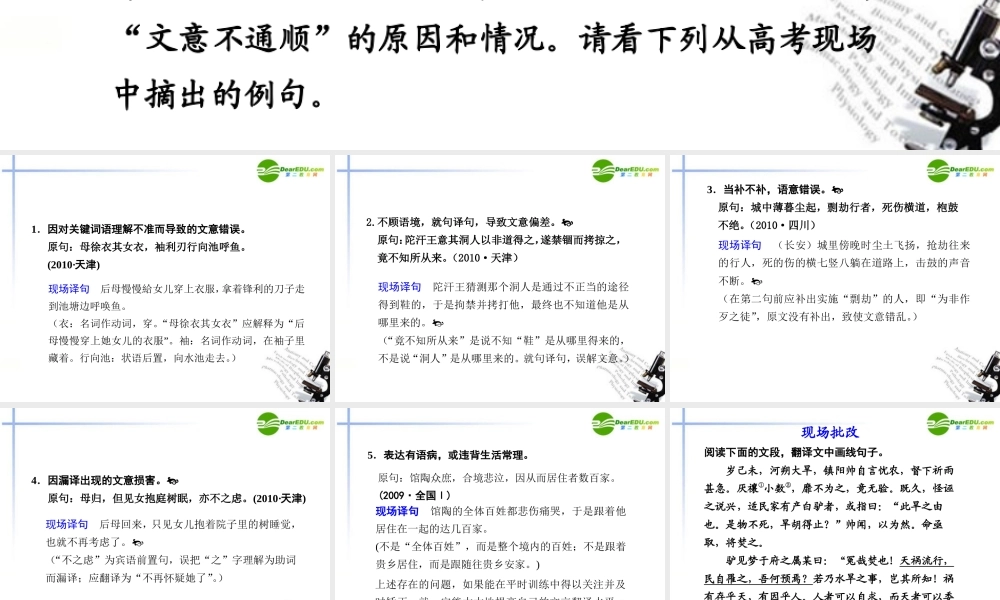

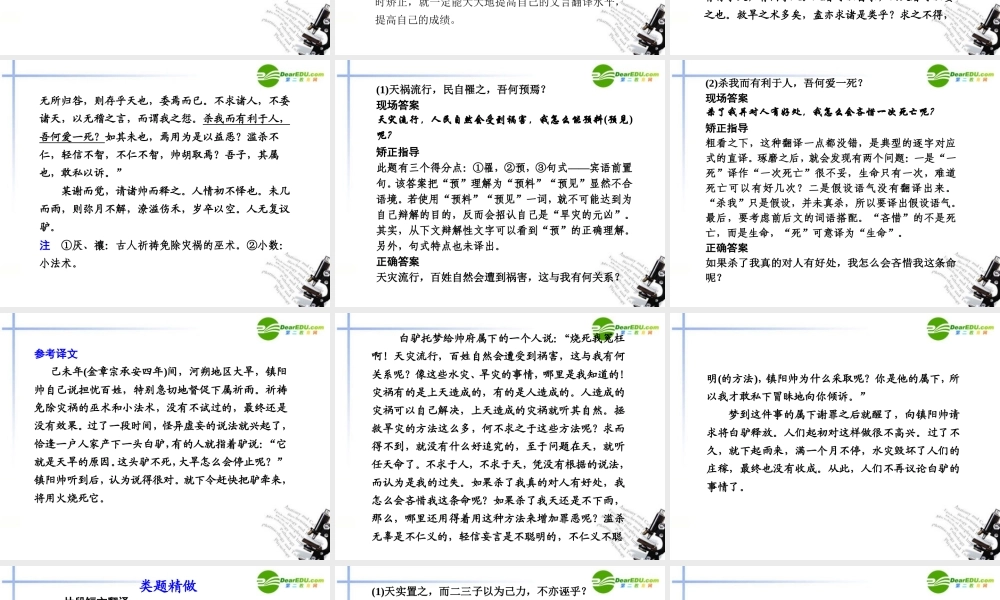

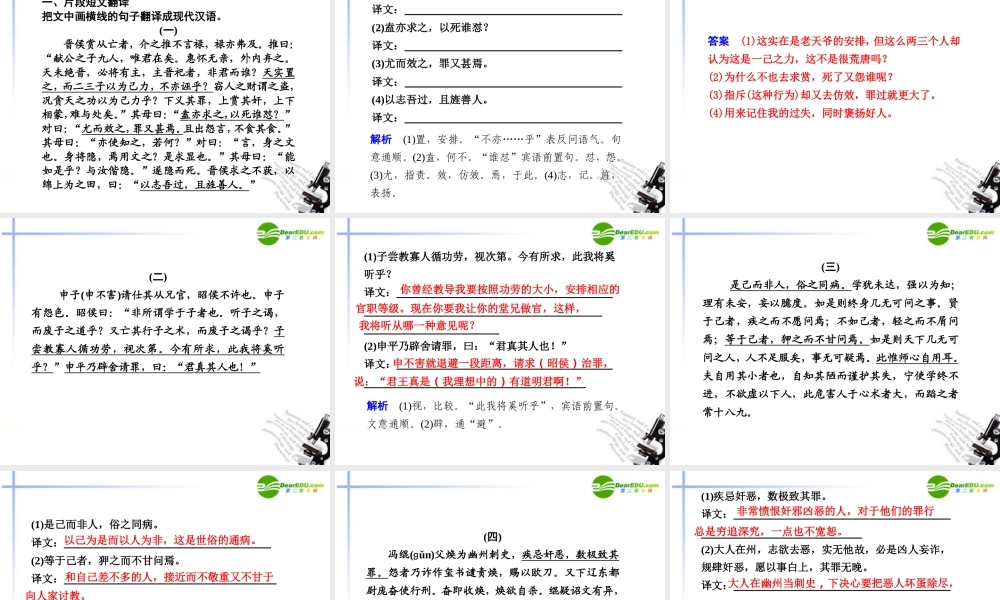

专练四 文意通顺要到位 文意不通例说 翻译标准是信、达、雅。“雅”是译文的最高境界,非考场翻译所强求。对前两个字,则是严格要求。“信”,平时得以强调、落实。“达”,则是说说而已,并未落实,甚至出现某种程度上的忽视。然而,查看江苏卷每年的翻译评分细则以及平时的大市模拟卷的评分细则,都把“文意通顺”作为与关键实词、特殊句式相并列的得分点,而且分值不低,占 3 分。那么,如何落实好这一得分点呢?重要的是先了解“文意不通顺”的原因和情况。请看下列从高考现场中摘出的例句。 1.因对关键词语理解不准而导致的文意错误。 原句:母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。 (2010·天津) 现场译句 后母慢慢給女儿穿上衣服,拿着锋利的刀子走到池塘边呼唤鱼。 (衣:名词作动词,穿。“母徐衣其女衣”应解释为“后母慢慢穿上她女儿的衣服”。袖:名词作动词,在袖子里藏着。行向池:状语后置,向水池走去。) 2.不顾语境,就句译句,导致文意偏差。 原句:陀汗王意其洞人以非道得之,遂禁锢而拷掠之,竟不知所从来。(2010·天津) 现场译句 陀汗王猜测那个洞人是通过不正当的途径得到鞋的,于是拘禁并拷打他,最终也不知道他是从哪里来的。 (“竟不知所从来”是说不知“鞋”是从哪里得来的,不是说“洞人”是从哪里来的。就句译句,误解文意。) 3.当补不补,语意错误。 原句:城中薄暮尘起,剽劫行者,死伤横道,枹鼓不绝。(2010·四川) 现场译句 (长安)城里傍晚时尘土飞扬,抢劫往来的行人,死的伤的横七竖八躺在道路上,击鼓的声音不断。 (在第二句前应补出实施“剽劫”的人,即“为非作歹之徒”,原文没有补出,致使文意错乱。) 4.因漏译出现的文意损害。 原句:母归,但见女抱庭树眠,亦不之虑。(2010·天津) 现场译句 后母回来,只见女儿抱着院子里的树睡觉,也就不再考虑了。 (“不之虑”为宾语前置句,误把“之”字理解为助词而漏译;应翻译为“不再怀疑她了”。) 现场译句 馆陶的全体百姓都悲伤痛哭,于是跟着他居住在一起的达几百家。 (不是“全体百姓”,而是整个境内的百姓;不是跟着贵乡居住,而是跟随往贵乡安家。) 上述存在的问题,如果能在平时训练中得以关注并及时矫正,就一定能大大地提高自己的文言翻译水平,提高自己的成绩。 原句:馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。 (2009·全国Ⅰ) 5.表达有语病,或违背生活常理。 现场批改 阅读下面的文段,...