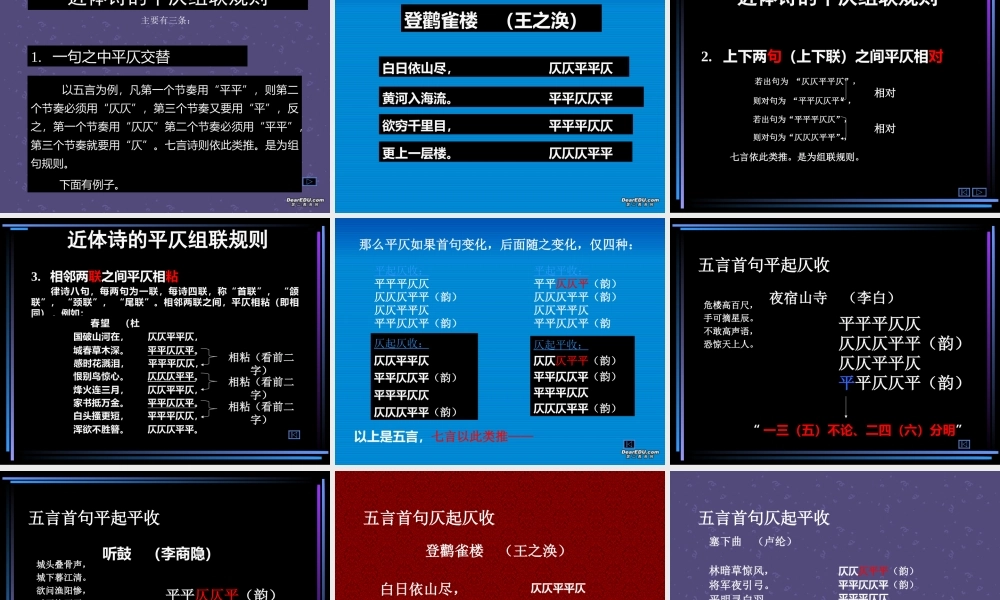

古体诗与近体诗 古体诗近体诗绝句:五绝 七绝(四句)律诗:五律 七律(八句)排律 (十句以上)古典诗歌古体诗是指唐代格律诗产生以前的诗歌形式,古体诗又称古诗或古风,主要形式有“诗经”、“楚辞”、“汉乐府”、“南北朝乐府”等,即我们上个单元所学习的诗歌。 古体诗不受近体诗的格律的束缚,形式比较自由,有三言、四言、五言、七言等,即使在唐代也有很多诗人喜爱用古体写诗,像陈子昂的《登幽州台歌》、白居易的《琵琶行》、李白的《梦游天姥吟留别》、李贺的《李凭箜篌引》中的 “歌”“行”“吟”“引” 即是古诗的一种形式。 近体诗也叫今体诗,是相对于古体诗而言的格律诗。近体诗在南北朝的齐梁时期就已发端,到唐初成熟。绝句共四句,每句五字的叫五绝,每句七字的叫七绝,二四句押韵,首句可入韵,也可不入韵,没有对仗要求。 律诗共八句,每句五字的叫五律,每句七字的叫七律,偶数句押韵,首句可入韵,也可不入韵。律诗每两句为一联,分别称为首联、颔联、颈联、尾联,颔联和颈联必须对仗。 平 仄 汉语声调有四声,是齐、梁时期文人的发现。梁武帝曾经问朱异:“你们这帮文人整天在谈四声,那是什么意思?”朱乘机拍了一下马屁:“就是‘天子万福’的意思。”天是平声,子是上声,万是去声,福是入声,平上去入就构成中古汉语的四声,上、去、入又合起来叫仄声。 没有平仄限制的诗不能称做近体诗或格律诗,平仄是近体诗最重要的格律因素。 分辨一首诗是古风还是近体诗,最主要的标志就是该诗是否区分平仄。我们对平仄的要求可以不如古人那么严格,但不能完全丢弃。平 仄我们现在普通话里有四个音调:阴平 阳平 平声 上声 去声 入声 而古时却多一个声调 “ 平仄”常被称为“绝学”,大概因为难以捉摸,历来能说的人都不愿多说,以致知音稀少,几近失传。 下面只作简单介绍: 这个入声现在混进了普通话中的平(阴 阳)、上、去声调中了,所谓“入派三声”。 入声的消失导致了古、今音声调的不同。一部分古入声字变成了现在的上、去声字,还属于仄声,我们可以不管;但是另有一部分入声字在普通话中却变成了平声字(阴平或阳平),因此 这四声中,最成问题的是入声!但入声在某些方言(如白话)中保留着,因此通过某些方言就可判断古入声字。如: 衣 移 椅 易 一 阴平 阳平 平 上 去 入上五个红字在你掌握某种方言中能各为不同的音调,就说明这个方言还保留着古入声字。这样平仄问题就好...