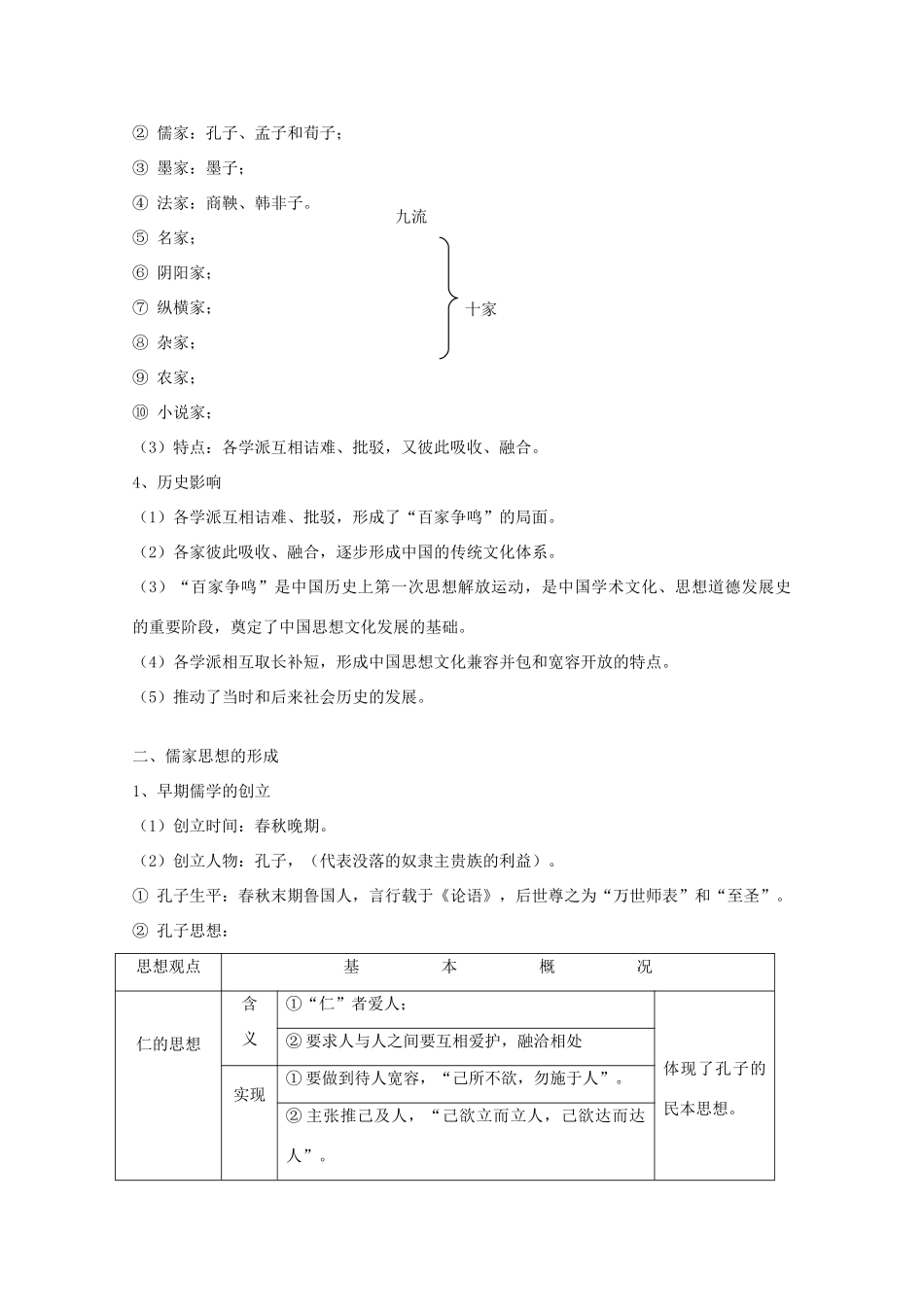

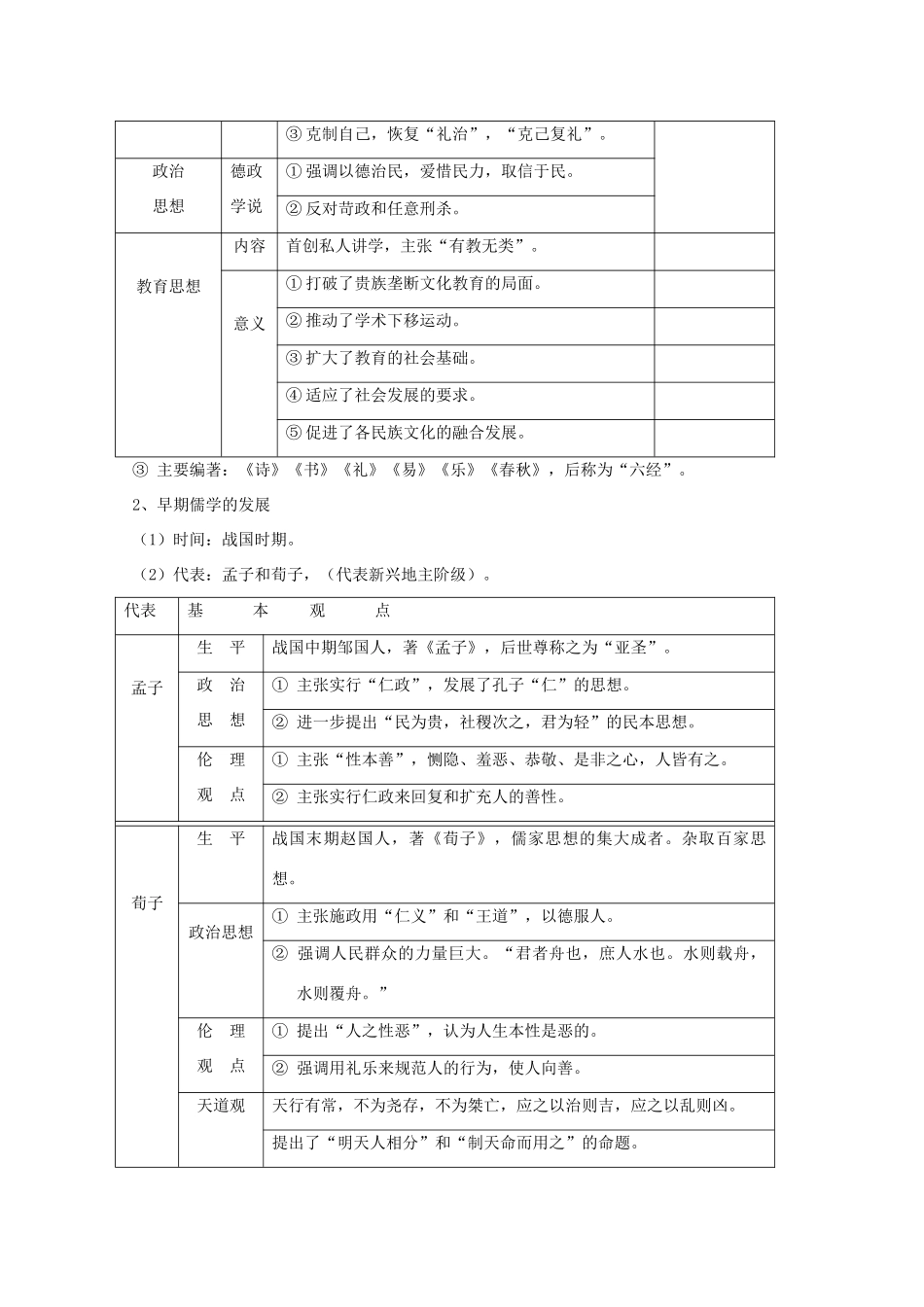

2010 历史一轮复习学案必修 3(1.1):“百家争鸣”和儒家思想的形成课标内容:本课教材主介绍了春秋战国时期“百家争鸣”的局面和中国传统文化主流思想儒家思想的形成情况。课标重点:“百家争鸣”局面出现的社会原因和历史意义。课标难点:儒家思想形成的原因。知识结构:一、“百家争鸣”局面的形成1、含义:春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。(1)百家:泛指数量多,有“十家”“九流”。(2)争鸣:代表各阶级阶层、各政治力量的学者或思想家,都希望按本阶级或本集团的利益,宇宙万物,对社会做出的解释。(3)形式:著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表见解。2、出现原因:春秋战国,社会发生重大变革。(1)经济方面:井田制崩溃,封建经济迅速发展。① 铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解。② 封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质基础。(2)政治方面:周王室衰微,士大夫崛起。① 各种力量对变革现实发表不同看法,提出改革的不同方案,必然出现观点各异的现象。② 新的统治阶级还未有绝对的权威,人的思想不受束缚制约。(3)阶级关系:士阶层的活跃和受重用。① 各国诸侯出于富国强兵,争夺霸权,特别注意礼贤下士。② 士阶层希望实现治国济世的思想政治意愿。(4)思想文化:学在官府发展为学在民间。① 学在官府:商周时期,“官学合一”——官府垄断了学校教育和一切学术文化。② 学在民间:春秋战国时期,教育和学术逐渐下移,民间私学兴起。3、诸子百家:春秋战国时期,社会上形成的各大学者和思想流派。(1)宗旨:传播文化,发展学术。(2)流派:① 道家:老子和庄子;② 儒家:孔子、孟子和荀子;③ 墨家:墨子;④ 法家:商鞅、韩非子。⑤ 名家;⑥ 阴阳家;⑦ 纵横家;⑧ 杂家;⑨ 农家;⑩ 小说家;(3)特点:各学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合。4、历史影响(1)各学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面。(2)各家彼此吸收、融合,逐步形成中国的传统文化体系。(3)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。(4)各学派相互取长补短,形成中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。(5)推动了当时和后来社会历史的发展。二、儒家思想的形成1、早期儒学的创立(1)创立时间:春秋晚期。(2)创立人物:孔子,(代表没落的奴隶主贵族...