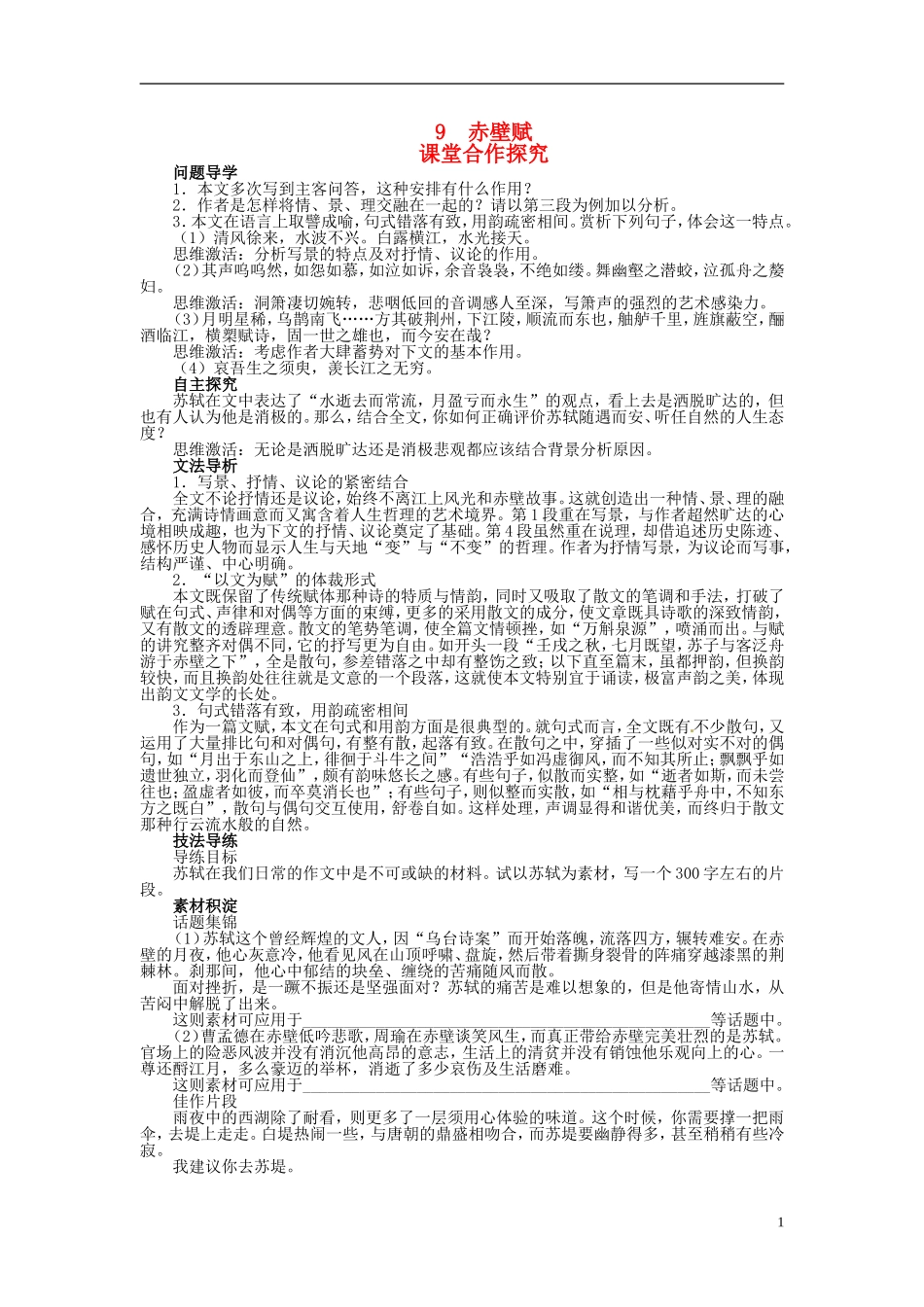

9 赤壁赋课堂合作探究问题导学1.本文多次写到主客问答,这种安排有什么作用?2.作者是怎样将情、景、理交融在一起的?请以第三段为例加以分析。3.本文在语言上取譬成喻,句式错落有致,用韵疏密相间。赏析下列句子,体会这一特点。(1)清风徐来,水波不兴。白露横江,水光接天。思维激活:分析写景的特点及对抒情、议论的作用。(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。思维激活:洞箫凄切婉转,悲咽低回的音调感人至深,写箫声的强烈的艺术感染力。(3)月明星稀,乌鹊南飞……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?思维激活:考虑作者大肆蓄势对下文的基本作用。(4)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。自主探究苏轼在文中表达了“水逝去而常流,月盈亏而永生”的观点,看上去是洒脱旷达的,但也有人认为他是消极的。那么,结合全文,你如何正确评价苏轼随遇而安、听任自然的人生态度?思维激活:无论是洒脱旷达还是消极悲观都应该结合背景分析原因。文法导析1.写景、抒情、议论的紧密结合全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又寓含着人生哲理的艺术境界。第 1 段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第 4 段虽然重在说理,却借追述历史陈迹、感怀历史人物而显示人生与天地“变”与“不变”的哲理。作者为抒情写景,为议论而写事,结构严谨、中心明确。2.“以文为赋”的体裁形式本文既保留了传统赋体那种诗的特质与情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律和对偶等方面的束缚,更多的采用散文的成分,使文章既具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理意。散文的笔势笔调,使全篇文情顿挫,如“万斛泉源”,喷涌而出。与赋的讲究整齐对偶不同,它的抒写更为自由。如开头一段“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”,全是散句,参差错落之中却有整饬之致;以下直至篇末,虽都押韵,但换韵较快,而且换韵处往往就是文意的一个段落,这就使本文特别宜于诵读,极富声韵之美,体现出韵文文学的长处。3.句式错落有致,用韵疏密相间作为一篇文赋,本文在句式和用韵方面是很典型的。就句式而言,全文既有不少散句,又运用了大量排比句和对偶句,有整有散,起落有致。在散句之中,穿插了一些似对实不...