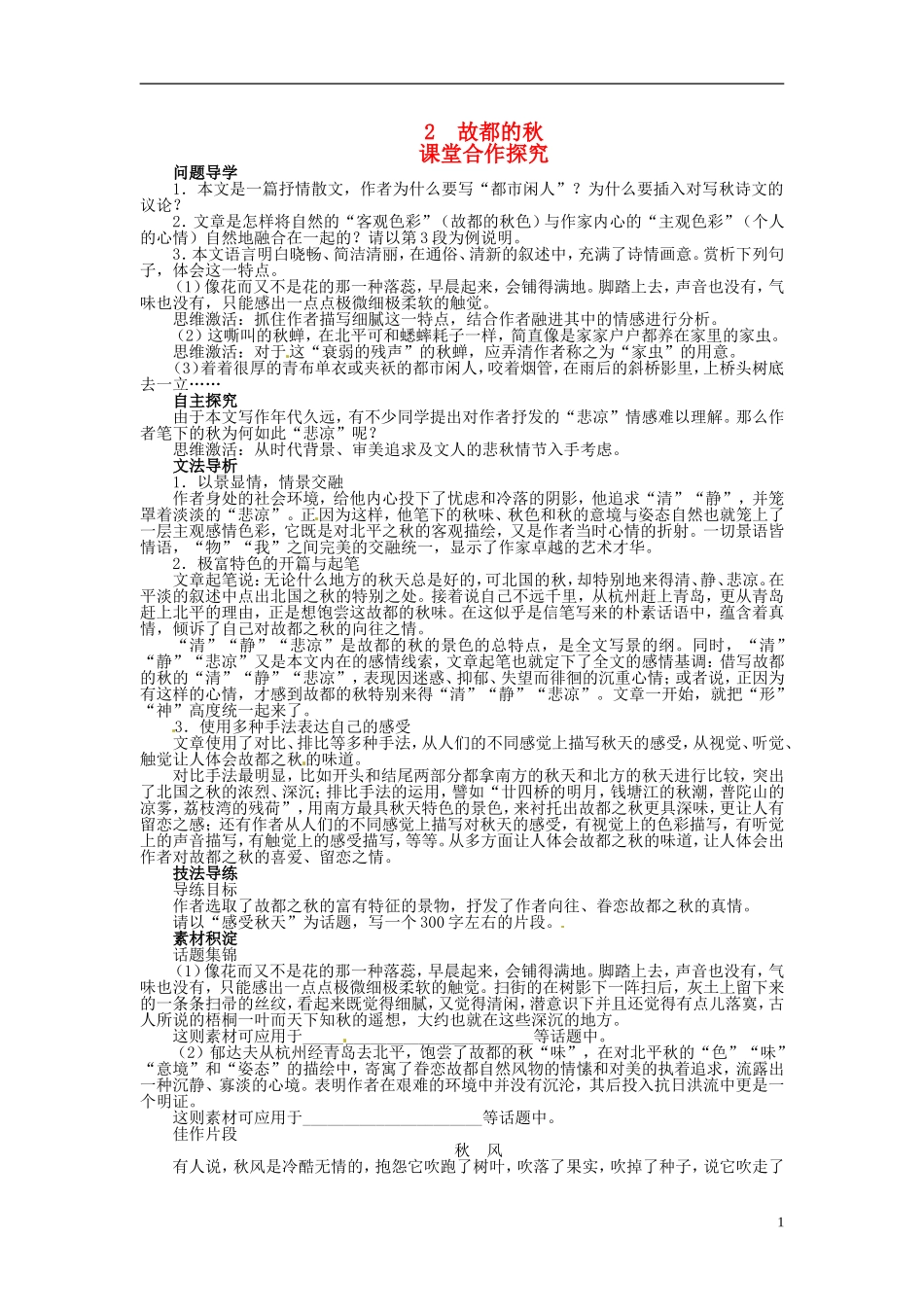

2 故都的秋课堂合作探究问题导学1.本文是一篇抒情散文,作者为什么要写“都市闲人”?为什么要插入对写秋诗文的议论?2.文章是怎样将自然的“客观色彩”(故都的秋色)与作家内心的“主观色彩”(个人的心情)自然地融合在一起的?请以第 3 段为例说明。3.本文语言明白晓畅、简洁清丽,在通俗、清新的叙述中,充满了诗情画意。赏析下列句子,体会这一特点。(1)像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。思维激活:抓住作者描写细腻这一特点,结合作者融进其中的情感进行分析。(2)这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。思维激活:对于这“衰弱的残声”的秋蝉,应弄清作者称之为“家虫”的用意。(3)着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立……自主探究由于本文写作年代久远,有不少同学提出对作者抒发的“悲凉”情感难以理解。那么作者笔下的秋为何如此“悲凉”呢?思维激活:从时代背景、审美追求及文人的悲秋情节入手考虑。文法导析1.以景显情,情景交融作者身处的社会环境,给他内心投下了忧虑和冷落的阴影,他追求“清”“静”,并笼罩着淡淡的“悲凉”。正因为这样,他笔下的秋味、秋色和秋的意境与姿态自然也就笼上了一层主观感情色彩,它既是对北平之秋的客观描绘,又是作者当时心情的折射。一切景语皆情语,“物”“我”之间完美的交融统一,显示了作家卓越的艺术才华。2.极富特色的开篇与起笔文章起笔说:无论什么地方的秋天总是好的,可北国的秋,却特别地来得清、静、悲凉。在平淡的叙述中点出北国之秋的特别之处。接着说自己不远千里,从杭州赶上青岛,更从青岛赶上北平的理由,正是想饱尝这故都的秋味。在这似乎是信笔写来的朴素话语中,蕴含着真情,倾诉了自己对故都之秋的向往之情。“清”“静”“悲凉”是故都的秋的景色的总特点,是全文写景的纲。同时,“清”“静”“悲凉”又是本文内在的感情线索,文章起笔也就定下了全文的感情基调:借写故都的秋的“清”“静”“悲凉”,表现因迷惑、抑郁、失望而徘徊的沉重心情;或者说,正因为有这样的心情,才感到故都的秋特别来得“清”“静”“悲凉”。文章一开始,就把“形”“神”高度统一起来了。3.使用多种手法表达自己的感受文章使用了对比、排比等多种手法,从人们的不同感觉上描写秋天的感受,从...