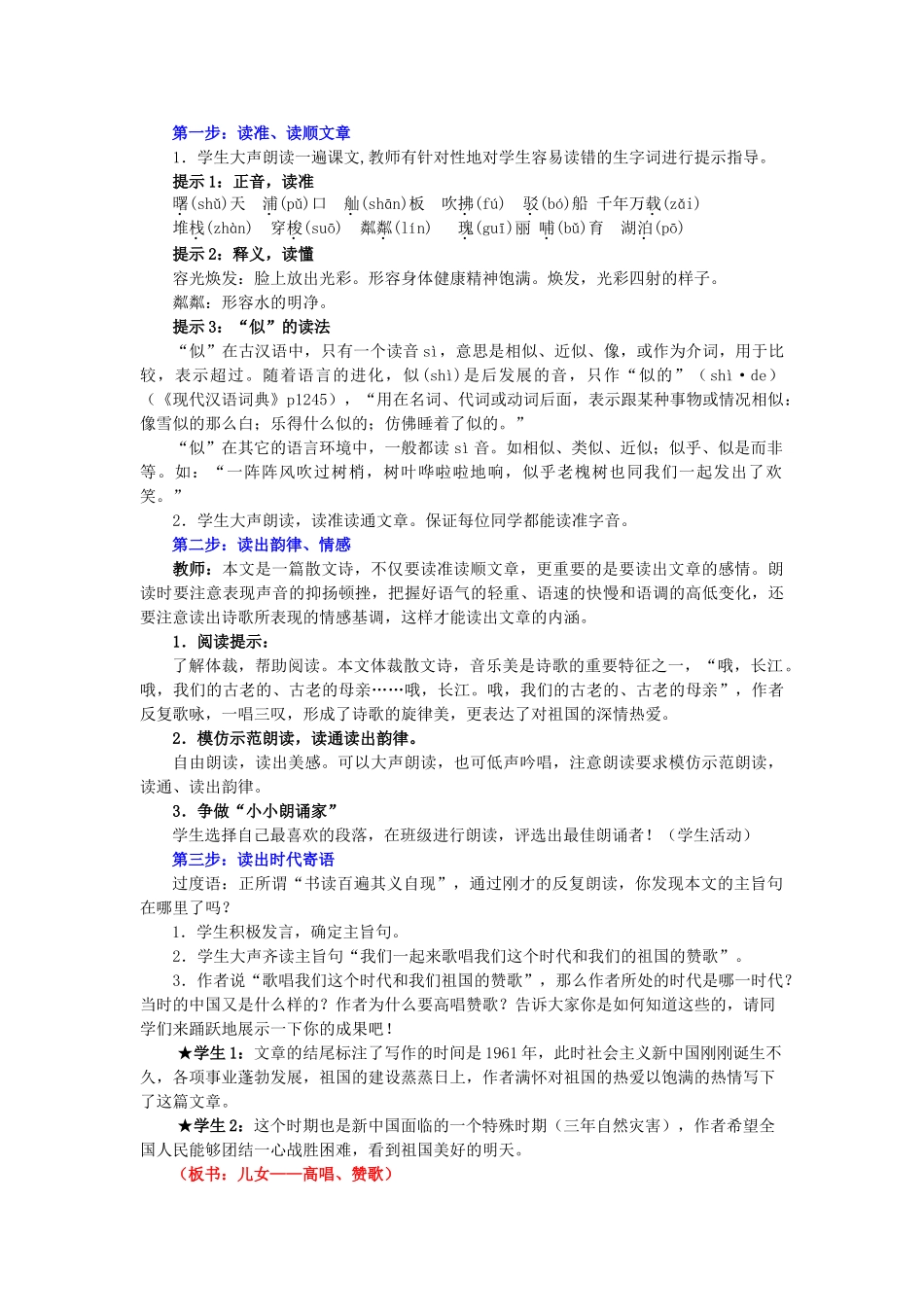

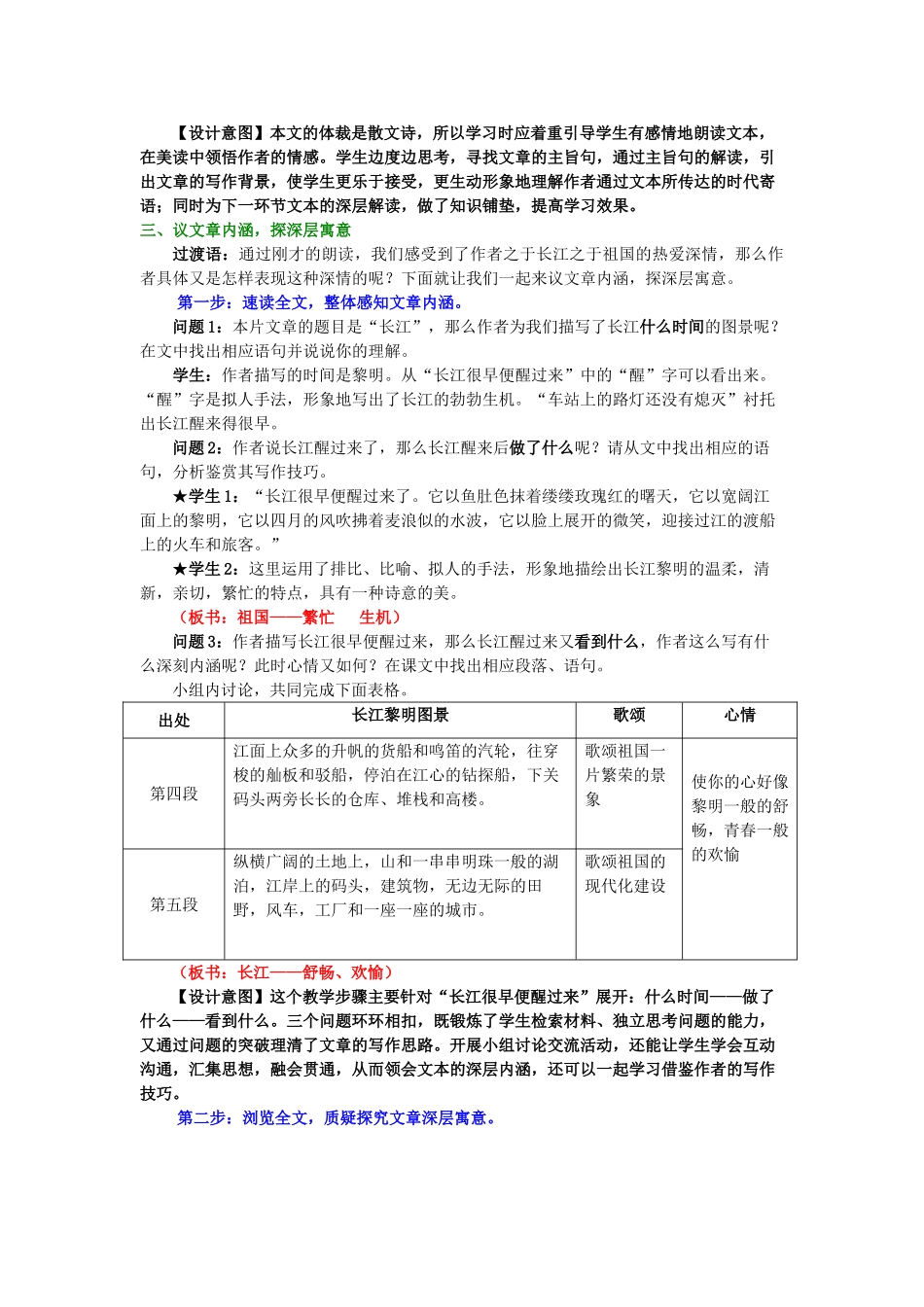

第一单元《长江》【教材分析】本文是北师版七年级下册第一课,也是本册的第一个主读课文。本文的教学重点是通过重点语句分析本文所蕴含的思想感情。难点是学习文中采用一系列修辞和一唱三叹的手法的作用。《长江》是一篇抒情散文诗,把长江拟人化处理;先从描写长江“醒来”入手,然后从多方面猜想式的描写长江“醒来”后欢愉的原因,从而达到脉络清晰、层次清楚的借歌颂长江来赞美新时代、赞颂祖国的目的。本文是一篇散文诗,借歌颂长江来表达赞美新时代、赞颂祖国的主题。七年级的学生理解起来有一定的难度,因此对于本文的文体知识可以不讲解,课堂上着重学习此文的内容,如:体会作者的思想感情、欣赏生动形象的语言学习本文的修辞方法以及表现手法等。【评价任务】1.通过朗读、速读、浏览等多种阅读方式,产生阅读兴趣,激发学生学习欲望。2.重视评价学生参与阅读活动全过程的态度、方法。在议内涵、模技艺、办报展的每个环节,都要鼓励学生独立思考、大胆发言,提高学生的阅读能力。3.开展练笔写作、班级小报等便于操作的形式,展示学生的写作才能,注重推进学生体验成功的快乐,进而激发学生的写作兴趣。【课程标准】1.有见解:“对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。”2.领悟内涵:“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。”3.品味语言:“体味和推敲重点词句在语言环境中的意义和作用。”“品味作品中富于表现力的语言。”【教学目标】1.了解作者及作品相关知识,识记生字词,理解文中重点词句的含义。2.分析文中比喻、拟人等修辞手法的作用,体味本文采用反复的修辞手法来增强抒情效果的艺术特色。3.学习作者借景抒情的写作手法,深入体会作者对长江,对新生活的赞颂之情。【教学准备】1.准备多媒体课件,新课导入播放长江图片和歌曲《长江之歌》2.课前学生通过书店、图书馆、互联网等途径查阅资料,了解作者郭风和长江知识。(学生活动)3.课前,教师可把学生制作的小报张贴在教室后的黑板上,如条件许可,视频、幼灯片等可在课堂上播放。(学生活动)【教学过程】一、观长江美景,赞祖国山河1.听歌赏景,情景导入。借助多媒体课件播放音乐《长江之歌》,展示长江美景。学生边听边看,初步感知长江美景。教师:长江,这条横亘千古的巨龙,是我们中华民族生生不息的象征。自古以来歌吟长江的文章不绝于耳,今天让我们一起走进郭风笔下的《长江》。(板书:长江)二、读长江美文,感儿女深情第一步:读准、读顺文章1.学生大声朗读一遍课文,教师有针对性地对学生容易读错的生字词进行提示指导。提示1:正音,读准曙(shǔ)天浦(pǔ)口舢(shān)板吹拂(fú)驳(bó)船千年万载(zǎi)堆栈(zhàn)穿梭(suō)粼粼(lín)瑰(guī)丽哺(bǔ)育湖泊(pō)提示2:释义,读懂容光焕发:脸上放出光彩。形容身体健康精神饱满。焕发,光彩四射的样子。粼粼:形容水的明净。提示3:“似”的读法“似”在古汉语中,只有一个读音sì,意思是相似、近似、像,或作为介词,用于比较,表示超过。随着语言的进化,似(shì)是后发展的音,只作“似的”(shì·de)(《现代汉语词典》p1245),“用在名词、代词或动词后面,表示跟某种事物或情况相似:像雪似的那么白;乐得什么似的;仿佛睡着了似的。”“似”在其它的语言环境中,一般都读sì音。如相似、类似、近似;似乎、似是而非等。如:“一阵阵风吹过树梢,树叶哗啦啦地响,似乎老槐树也同我们一起发出了欢笑。”2.学生大声朗读,读准读通文章。保证每位同学都能读准字音。第二步:读出韵律、情感教师:本文是一篇散文诗,不仅要读准读顺文章,更重要的是要读出文章的感情。朗读时要注意表现声音的抑扬顿挫,把握好语气的轻重、语速的快慢和语调的高低变化,还要注意读出诗歌所表现的情感基调,这样才能读出文章的内涵。1.阅读提示:了解体裁,帮助阅读。本文体裁散文诗,音乐美是诗歌的重要特征之一,“哦,长江。哦,我们的古老的、古老的母亲……哦,长江。哦,我们的古老的、古老的母亲”,作...