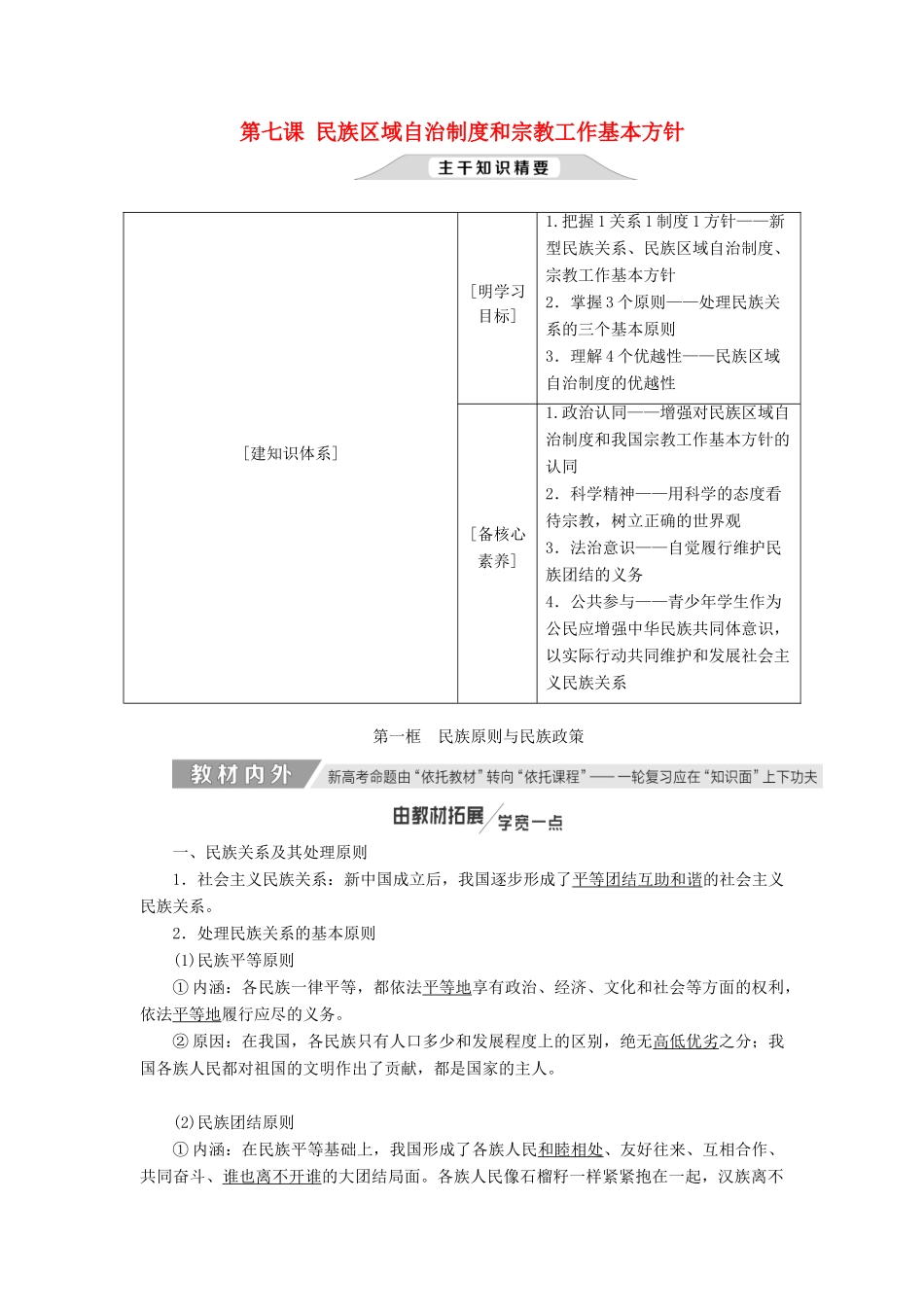

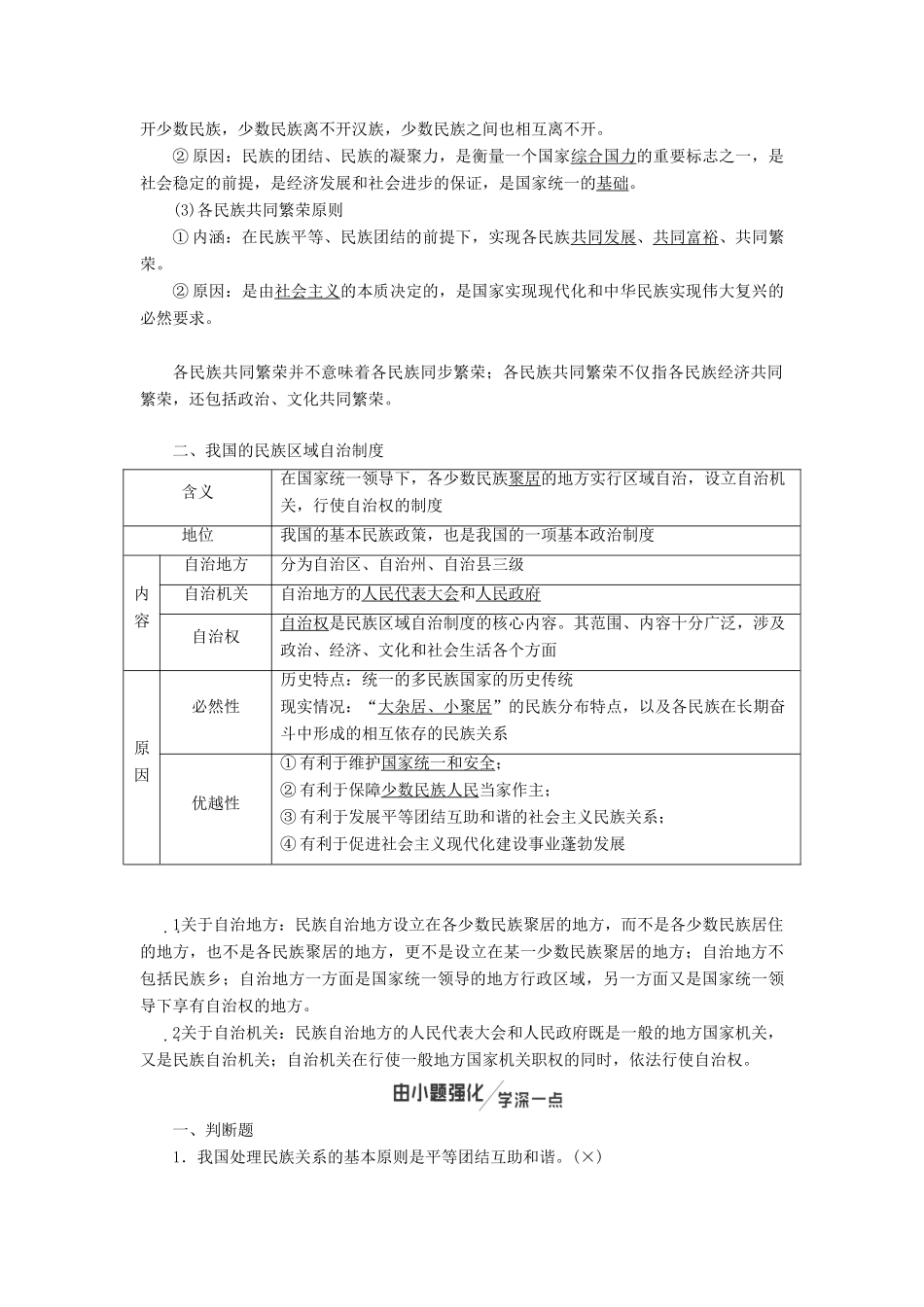

第七课民族区域自治制度和宗教工作基本方针[建知识体系][明学习目标]1.把握1关系1制度1方针——新型民族关系、民族区域自治制度、宗教工作基本方针2.掌握3个原则——处理民族关系的三个基本原则3.理解4个优越性——民族区域自治制度的优越性[备核心素养]1.政治认同——增强对民族区域自治制度和我国宗教工作基本方针的认同2.科学精神——用科学的态度看待宗教,树立正确的世界观3.法治意识——自觉履行维护民族团结的义务4.公共参与——青少年学生作为公民应增强中华民族共同体意识,以实际行动共同维护和发展社会主义民族关系第一框民族原则与民族政策一、民族关系及其处理原则1.社会主义民族关系:新中国成立后,我国逐步形成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。2.处理民族关系的基本原则(1)民族平等原则①内涵:各民族一律平等,都依法平等地享有政治、经济、文化和社会等方面的权利,依法平等地履行应尽的义务。②原因:在我国,各民族只有人口多少和发展程度上的区别,绝无高低优劣之分;我国各族人民都对祖国的文明作出了贡献,都是国家的主人。(2)民族团结原则①内涵:在民族平等基础上,我国形成了各族人民和睦相处、友好往来、互相合作、共同奋斗、谁也离不开谁的大团结局面。各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起,汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,少数民族之间也相互离不开。②原因:民族的团结、民族的凝聚力,是衡量一个国家综合国力的重要标志之一,是社会稳定的前提,是经济发展和社会进步的保证,是国家统一的基础。(3)各民族共同繁荣原则①内涵:在民族平等、民族团结的前提下,实现各民族共同发展、共同富裕、共同繁荣。②原因:是由社会主义的本质决定的,是国家实现现代化和中华民族实现伟大复兴的必然要求。各民族共同繁荣并不意味着各民族同步繁荣;各民族共同繁荣不仅指各民族经济共同繁荣,还包括政治、文化共同繁荣。二、我国的民族区域自治制度含义在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度地位我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度内容自治地方分为自治区、自治州、自治县三级自治机关自治地方的人民代表大会和人民政府自治权自治权是民族区域自治制度的核心内容。其范围、内容十分广泛,涉及政治、经济、文化和社会生活各个方面原因必然性历史特点:统一的多民族国家的历史传统现实情况:“大杂居、小聚居”的民族分布特点,以及各民族在长期奋斗中形成的相互依存的民族关系优越性①有利于维护国家统一和安全;②有利于保障少数民族人民当家作主;③有利于发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系;④有利于促进社会主义现代化建设事业蓬勃发展1关于自治地方:民族自治地方设立在各少数民族聚居的地方,而不是各少数民族居住的地方,也不是各民族聚居的地方,更不是设立在某一少数民族聚居的地方;自治地方不包括民族乡;自治地方一方面是国家统一领导的地方行政区域,另一方面又是国家统一领导下享有自治权的地方。2关于自治机关:民族自治地方的人民代表大会和人民政府既是一般的地方国家机关,又是民族自治机关;自治机关在行使一般地方国家机关职权的同时,依法行使自治权。一、判断题1.我国处理民族关系的基本原则是平等团结互助和谐。(×)提示:基本原则是民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。2.我国在各少数民族居住的地方实行民族区域自治,前提和基础是自治权。(×)提示:是聚居而不是居住的地方,前提和基础是国家统一,自治权是核心内容。3.我国民族自治地方的自治机关是自治地方的人民法院和人民检察院。(×)提示:自治机关是自治地方的人民代表大会和人民政府。4.民族团结是实现民族平等的政治基础。(×)提示:民族平等是实现民族团结的政治基础。5.民族自治地方的自治机关有立法权。(×)提示:自治机关包括人大和政府,只有人大才有立法权。二、选择题6.“全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”这段话说明()①各民族共同繁荣是实现民族平等和...