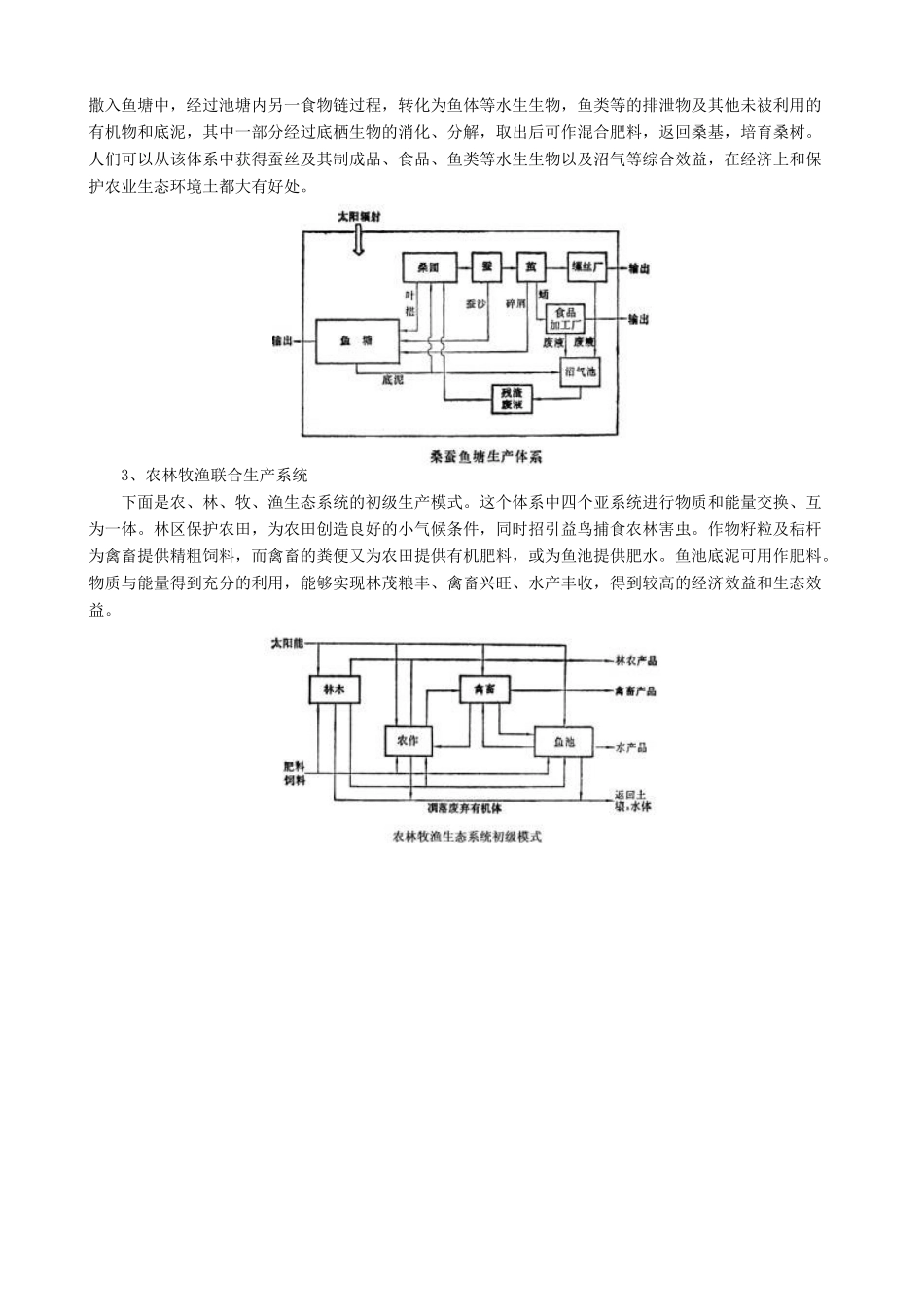

生态系统的能量流动生态农业的主要特点和类型一、生态农业的主要特点(1)整体协调发展生态农业重视系统整体功能,把农业生态系统和生产经济系统内部各要素,按生态和经济规律的要求进行调控,要求农、林、牧、副、渔各业组成综合经营体系。并要求各要素和子系统之间协调发展,包括生物与环境之间、生物物种之间、区域内的森林、农田、水域、草地等之间以及经济、技术与生物之间相互有机地配合,使整个农业经济体系得到协调发展。(2)提高综合功能农业生态系统结构、组成的多样性,能提高空间和光能利用率,并有利于物质和能量的多层次利用,增加生物生产量。物种的多样性可发挥天敌对有害生物的控制作用,使有害生物与天敌保持某种数量平衡,从而减少化学药剂的使用,降低生产成本,提高产品质量。能提高整个系统的抗逆力,抵御不良条件的侵袭。并能增强生态系统的自我调节能力,以维持整个体系的稳定性。产品的多样化,有利于提高经济效益。(3)改善生态环境生态农业通过对农村的自然-社会-经济复合生态系统结构的改造和调整,并采取有效的措施,使水、热、光、气候与土壤等自然资源以及生产过程中的各种副产品和废弃物得以多层次、多途径的合理利用,减少化肥和农药的用量,逐步恢复和提高土壤的肥力,水土得以保持,污染得到控制。因此生态农业既合理地利用了自然资源,增加了物质财富和经济效益,而且逐步提高了农村生态环境的质量。二、我国生态农业的主要类型根据生态系统的结构与功能,结合各地的自然条件、生产技术和社会需要,可以设计多种多样的农业生态工程体系。下面简介几种最常见的类型。1、物质能量的多层分级利用系统下面是利用秸秆生产食用菌和蚯蚓等生产设计。秸秆还田是保特土壤有机质的有效措施,但秸秆未经处理直接返回土壤,需要经过长时间的发解分解,方能发摔肥效。现在则利用糖化过程先把秸秆变成家畜喜食的饲料,而后以家畜的排泄物及秸秆残渣来培养食用菌,生产食用菌的残余物又用于繁殖蚯蚓,最后才把利用后剩下的残物返回农田,效益就会更好。虽然最终还田的秸秆有机质的肥效有所降低,但增加了食用菌、蚯蚓,特别是畜产品等,明显增加了经济效益。必须注意的是,分级利用并非级数越多越好,能量毕竟有限,要符合生态规律办事,方能得益。2、水陆交换的物质循坏系统桑蚕鱼塘体系是比较典型的水陆交换生产系统,是我国南方各省农村比较多见而行之有效的生产体系。桑树通过光合作用生成有机物质桑叶,桑叶喂蚕,生产蚕茧和蚕丝。桑树的凋落物、桑椹和蚕沙施撒入鱼塘中,经过池塘内另一食物链过程,转化为鱼体等水生生物,鱼类等的排泄物及其他未被利用的有机物和底泥,其中一部分经过底栖生物的消化、分解,取出后可作混合肥料,返回桑基,培育桑树。人们可以从该体系中获得蚕丝及其制成品、食品、鱼类等水生生物以及沼气等综合效益,在经济上和保护农业生态环境土都大有好处。3、农林牧渔联合生产系统下面是农、林、牧、渔生态系统的初级生产模式。这个体系中四个亚系统进行物质和能量交换、互为一体。林区保护农田,为农田创造良好的小气候条件,同时招引益鸟捕食农林害虫。作物籽粒及秸杆为禽畜提供精粗饲料,而禽畜的粪便又为农田提供有机肥料,或为鱼池提供肥水。鱼池底泥可用作肥料。物质与能量得到充分的利用,能够实现林茂粮丰、禽畜兴旺、水产丰收,得到较高的经济效益和生态效益。