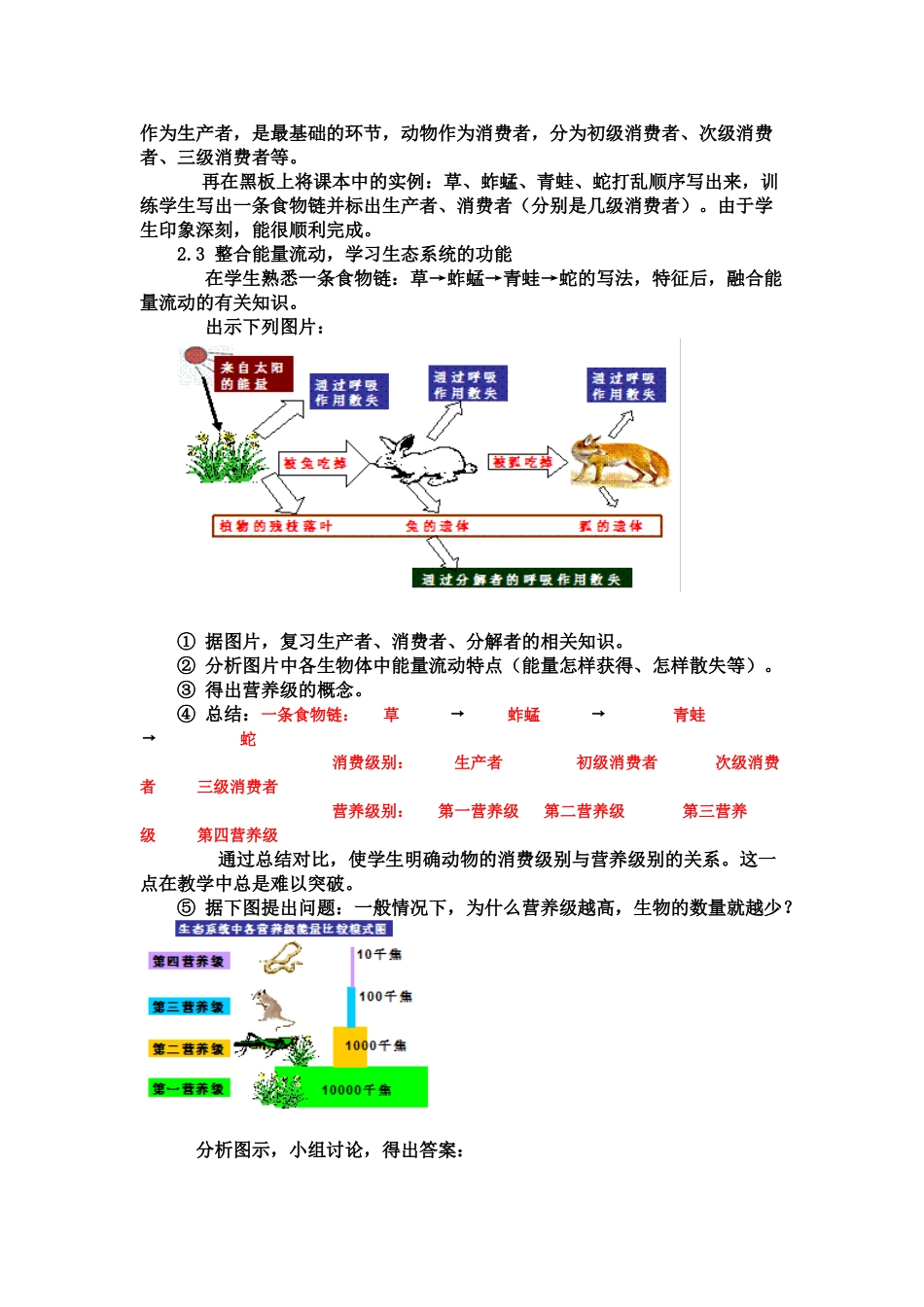

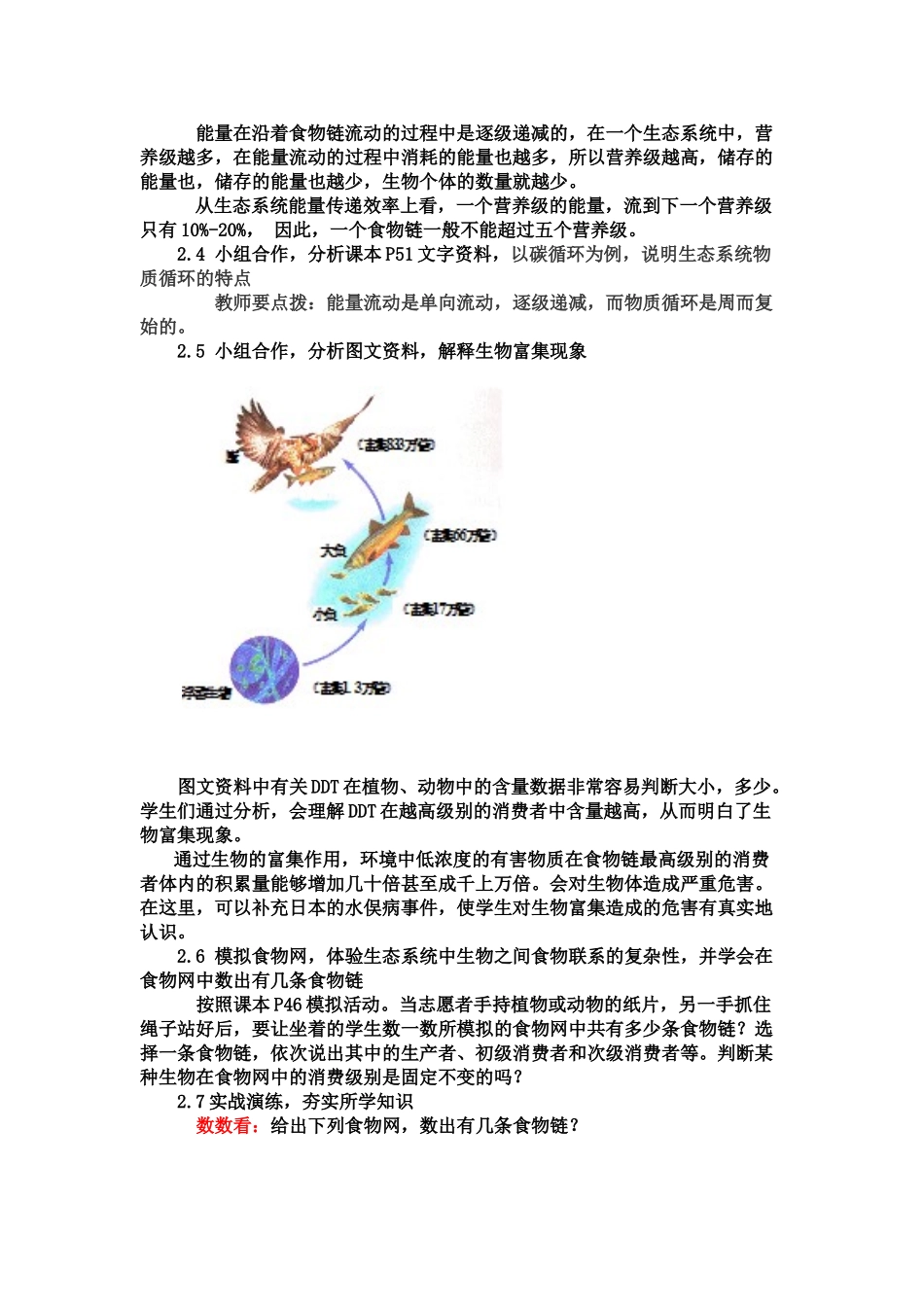

“生态系统的结构”和功能教学设计课题分析:食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的能量流动和物质循环是生态系统功能的两个方面。结构和功能是密不可分的。鲁教版生物八年级下册第六单元第一章第二节讲食物链和食物网,第三节讲能量流动和物质循环。而“生态系统的结构和功能”的教学设计是让我们作整体的设计,以前讲课都是按照课本顺序先结构再功能,两节课完成。不过在复习中经常将能量流动融合在食物链中。所以,在本课题的设计中,我想将能量流动与食物链整合,不分课时进行教学设计。但实际授课中,须两课时来完成。1教学目标1.1知识目标(1)描述生态系统的营养结构--食物链和食物网(2)概述生态系统能量流动的特点(3)以碳循环为例,说明生态系统物质循环的特点(4)据图解释生物富集现象能力目标:体验生物之间食物关系的复杂性和关联性;树立正确的资源观。1.2教学重点和难点(1)教学重点:食物链和食物网(2)教学难点:生物富集食物链数法能量流动2教学设计本节课主要采取自主学习、合作学习的教学方法。在教学中,教师充分起引导作用,为学生创设真实情境,如图示、组织角色扮演等。启发学生发现问题,分析问题,相互交流,最终得出结论。2.1接说谚语,导入新课以几句描绘生物之间相互依存的事物联系的谚语导入新课:教师说前句,让学生接后句。如“螳螂捕蝉、黄雀在后”、“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”、“鹬蚌相争,渔翁得利”等。接着问:假如这片树林里一个蝉也没有,这个池塘里一个小鱼也没有会怎样呢?学生们会议论纷纷,螳螂没有食物吃却有天敌在,数量很快会减少,导致黄雀的数量也减少;小鱼没有,大鱼只能吃虾米,但吃不饱很快数量也会减少。在学生们的议论中引出生物之间的这种复杂的食物关系就是本节要学的主题—食物链,食物链对维持生态系统的平衡起着重要作用。2.2角色扮演,理解什么是一条食物链教师将写有螳螂、蝉、黄雀;大鱼、小鱼、虾米的彩色纸片分发给不同的学生使其扮演不同的角色,让他们站成两排。谁吃谁就把手搭在前面同学的肩膀上。搭完后学生们自然产生了疑问?最前面的蝉、虾米吃什么?学生们又是一番议论,最后得出蝉吃树的汁液,虾米吃水中的藻类。教师将写有树、藻类的彩色纸片再一次分给上来的两位学生。这样,学生们手、肩相搭,站成两排的结果是:黄雀、螳螂、蝉、树;大鱼、小鱼、虾米、藻类。从而引出了食物链的概念。由于角色扮演得出的概念学生们印象深刻,容易理解。角色扮演完毕,教师要向学生强调食物链的写法:树→蝉→螳螂→黄雀,藻类→虾米→小鱼→大鱼(注意箭头的指向)。在每一条食物链中,植物作为生产者,是最基础的环节,动物作为消费者,分为初级消费者、次级消费者、三级消费者等。再在黑板上将课本中的实例:草、蚱蜢、青蛙、蛇打乱顺序写出来,训练学生写出一条食物链并标出生产者、消费者(分别是几级消费者)。由于学生印象深刻,能很顺利完成。2.3整合能量流动,学习生态系统的功能在学生熟悉一条食物链:草→蚱蜢→青蛙→蛇的写法,特征后,融合能量流动的有关知识。出示下列图片:①据图片,复习生产者、消费者、分解者的相关知识。②分析图片中各生物体中能量流动特点(能量怎样获得、怎样散失等)。③得出营养级的概念。④总结:一条食物链:草→蚱蜢→青蛙→蛇消费级别:生产者初级消费者次级消费者三级消费者营养级别:第一营养级第二营养级第三营养级第四营养级通过总结对比,使学生明确动物的消费级别与营养级别的关系。这一点在教学中总是难以突破。⑤据下图提出问题:一般情况下,为什么营养级越高,生物的数量就越少?分析图示,小组讨论,得出答案:能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动的过程中消耗的能量也越多,所以营养级越高,储存的能量也,储存的能量也越少,生物个体的数量就越少。从生态系统能量传递效率上看,一个营养级的能量,流到下一个营养级只有10%-20%,因此,一个食物链一般不能超过五个营养级。2.4小组合作,分析课本P51文字资料,以碳循环为例,说明生态系统物质循环的特点教师要点拨:能量流动是单向流动,...