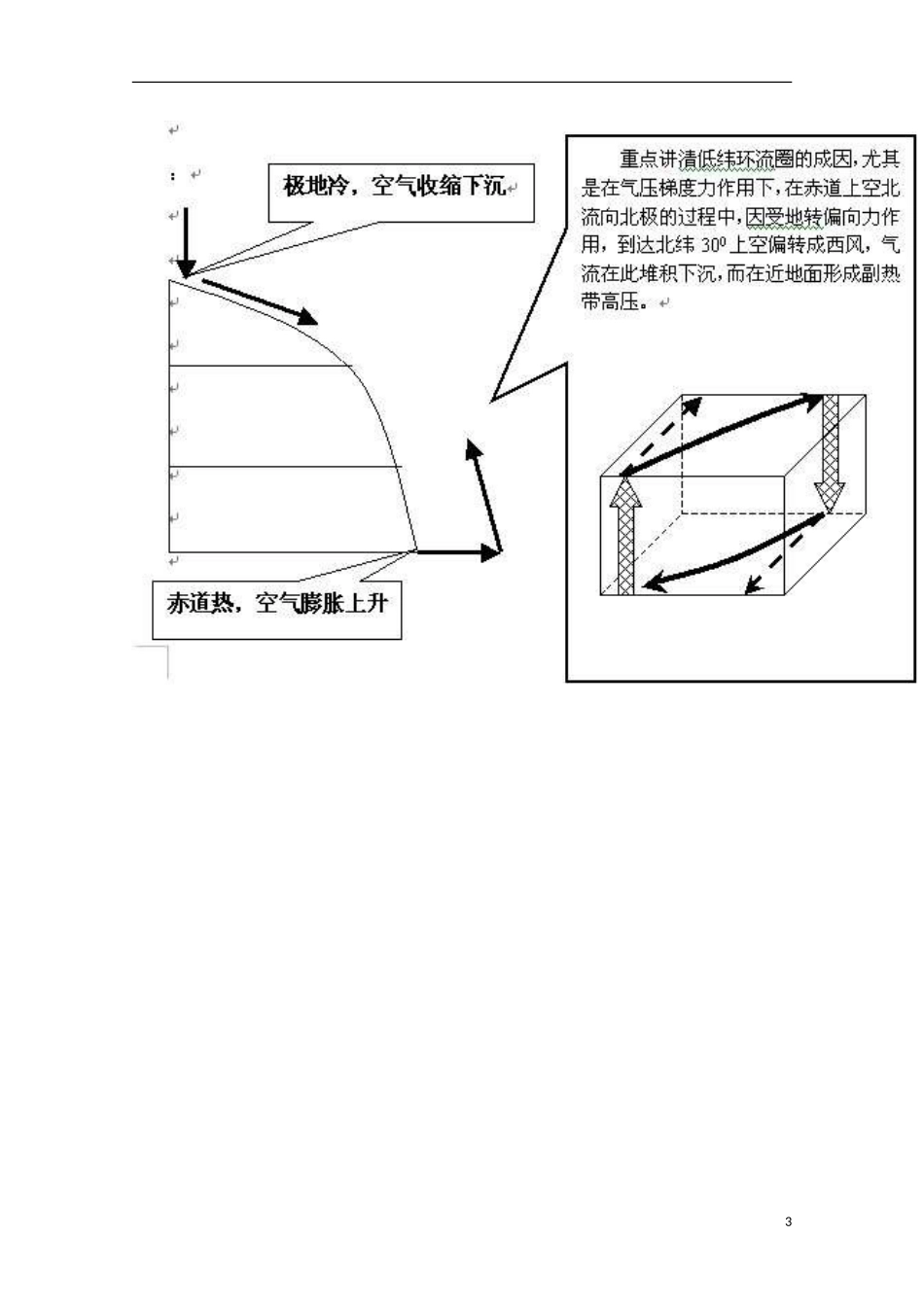

内蒙古赤峰二中高一地理第二章第二节常见天气系统教案2新人教版必修1一、课标要求“绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。”目标分解如下:1.绘制气压带和风带分布示意图,从中分析大气运动的规律性。2.运用海陆热力差异原理,解释北半球冬、夏季气压中心的形成和分布。3.运用案例,说明气压带和风带对气候的影响。二、教材内容分析本节共分3部分的内容:“气压带和风带的形成”、“北半球冬、夏季气压中心”和“气压带和风带对气候的影响”,使用3课时完成教学。第一部分“气压带和风带的形成”是关于三圈环流和全球气压带和风带的成因分析和推导。这部分内容既是这节课的核心,也具有承上启下的作用。既是对上一节热力环流和空气水平运动知识的应用和迁移,也是由小空间尺度地理问题扩大到大的空间尺度地理问题的迁移;还是学习和探讨下一部分“北半球冬、夏季气压中心”的基础。这部分内容注重通过“活动—思考—理解—形成结论—实验制作或实践验证”的形式,引导探究学习。既注重让学生理解高低纬之间的受热不均和地转偏向力是最主要的成因,更强调让学生能够掌握气压带和风带的分布规律,并具备绘图说明其分布规律的能力。在学生熟练掌握了气压带和风带的分布规律后,进一步阐明气压带和风带随太阳直射点的季节移动而发生的季节移动规律。第二部分“北半球冬、夏季气压中心”主要阐述在海陆分布、地形起伏等因素的影响下,尤其是像北半球在海陆热力性质的差异影响下,原本带状分布的气压带在北半球变成了块状分布,形成了冬、夏不同的气压中心。教材以最典型的东亚气候为例说明了大气环流对气候的影响。第三部分“气压带和风带对气候的影响”以案例的形式,用热带雨林气候、温带海洋性气候和地中海气候三个例子说明了气压带和风带对气候的影响。旨在让学生理解地理环境各要素相互影响、相互联系的关系。三、课时安排1共3课时,本课时内容:三圈环流的成因推导与气压带、风带示意图的绘制;四、本课时教学方法1.讲练结合,充分调动学生活动;2.模拟演示与板图相结合;3.学生绘图训练。五、教学过程1、复习引入:复习热力环流的相关知识,给出两个近地面的点,甲地受冷,乙地受热,让学生完成热力环流简图。2、理想状态下赤道与极地间的热力环流设问:如果上面说的A地是极地,B地是赤道,这样大范围的大气会如何运动呢?学生活动:在教师引导下完成教材P36活动,画出理想状态下赤道与极地间的热力环流。小结:在地表均匀且地球不自转的情况下,因高低纬度得到太阳辐射不同产生的热量差异,在赤道和极地间形成单圈环流。3、三圈环流的形成承转:教师提出问题,真正的地球是不停转动的,而且地球的表面并不是均匀的,因此单圈环流是不存在的。那到底全球的大气是怎么运动的呢?我们仍假设地球表面是均匀的,只考虑高低纬间的受热不均和地转偏向力,以北半球为例分析大气的运动状况。23上图可在黑板板图,也直接印给学生,引导学生结合教材P37文字读图分析,或让学生制作成立体模型,加深认识。教师讲解三圈环流的形成,以讲析北半球低纬环流作为解疑析难的突破口,讲清低纬环流的成因后,便可轻易完成三圈环流的讲解。之后把视角重点放在近地面形成的气压带。44、近地面气压带风带的分布规律由于三圈环流的存在,在全球共形成了相间分布的七个气压带和六个风带;让学生观察气压带和风带的分布特点,熟练画出气压带、风带分布的简图,并记住其名称。根据课标要求,强调气压带、风带示意图的绘制:(1)明确赤道和极地的冷热,确定赤道低压和极地高压的位置,归纳出高低压相间分布的规律,画出7个风带。(2)根据水平气压梯度力从高压指向低压,地转偏向力“南左北右”的原则画出6个风带。让学生到黑板和在草稿纸上反复操练,教师从旁指导。5、气压带和风带的季节移动由于太阳直射点随季节变化而南北移动,导致气压带和风带在一年内作周期性的季节移动。利用复合投影片可以轻松演示移动情况,并读P39图2.11。6、非纸笔作业布置•利用硬纸片制作三圈环流模型(教材P38活动)•利用透明胶片制作气压带和风带移动示意图(复合片)56