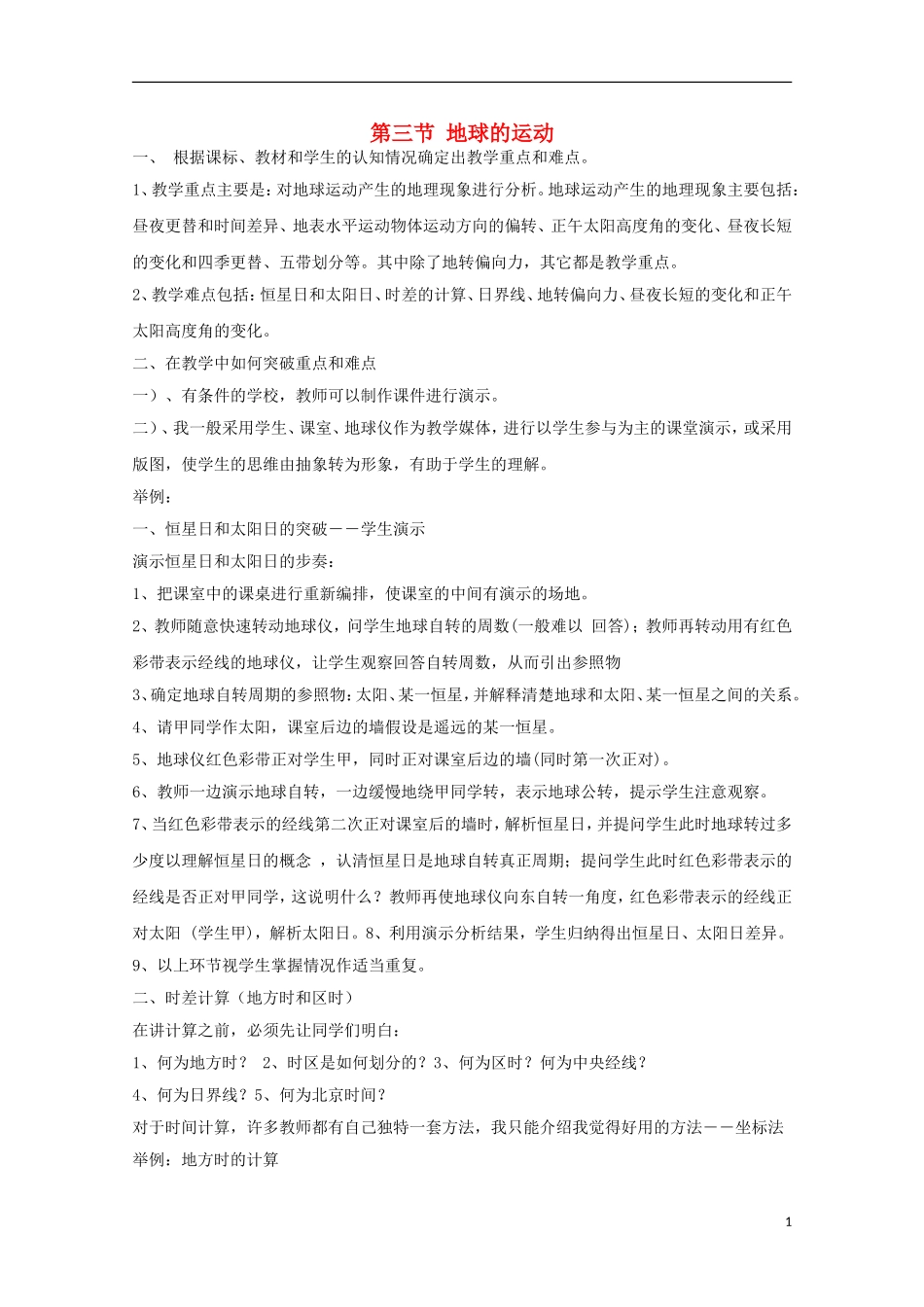

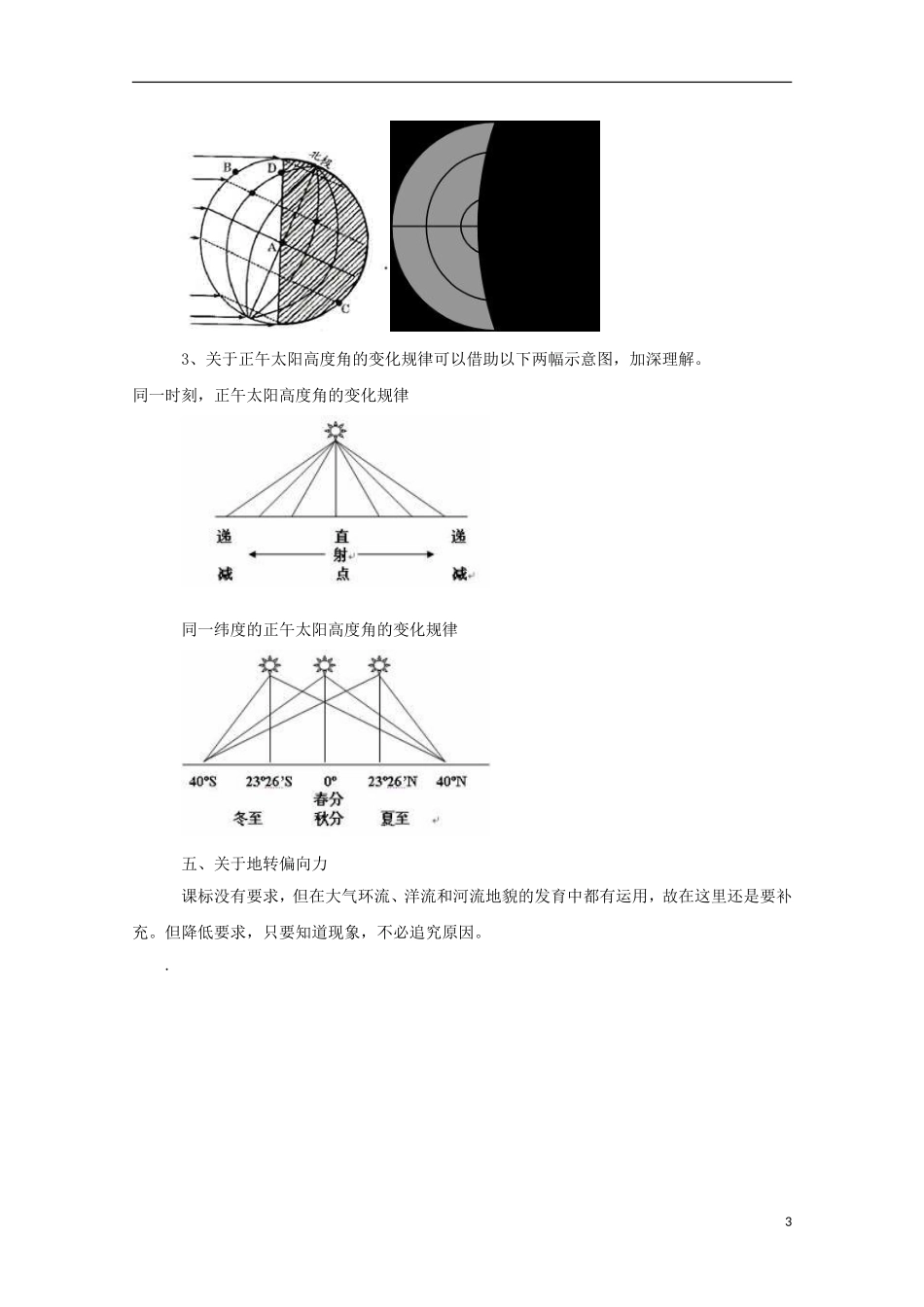

第三节地球的运动一、根据课标、教材和学生的认知情况确定出教学重点和难点。1、教学重点主要是:对地球运动产生的地理现象进行分析。地球运动产生的地理现象主要包括:昼夜更替和时间差异、地表水平运动物体运动方向的偏转、正午太阳高度角的变化、昼夜长短的变化和四季更替、五带划分等。其中除了地转偏向力,其它都是教学重点。2、教学难点包括:恒星日和太阳日、时差的计算、日界线、地转偏向力、昼夜长短的变化和正午太阳高度角的变化。二、在教学中如何突破重点和难点一)、有条件的学校,教师可以制作课件进行演示。二)、我一般采用学生、课室、地球仪作为教学媒体,进行以学生参与为主的课堂演示,或采用版图,使学生的思维由抽象转为形象,有助于学生的理解。举例:一、恒星日和太阳日的突破――学生演示演示恒星日和太阳日的步奏:1、把课室中的课桌进行重新编排,使课室的中间有演示的场地。2、教师随意快速转动地球仪,问学生地球自转的周数(一般难以回答);教师再转动用有红色彩带表示经线的地球仪,让学生观察回答自转周数,从而引出参照物3、确定地球自转周期的参照物:太阳、某一恒星,并解释清楚地球和太阳、某一恒星之间的关系。4、请甲同学作太阳,课室后边的墙假设是遥远的某一恒星。5、地球仪红色彩带正对学生甲,同时正对课室后边的墙(同时第一次正对)。6、教师一边演示地球自转,一边缓慢地绕甲同学转,表示地球公转,提示学生注意观察。7、当红色彩带表示的经线第二次正对课室后的墙时,解析恒星日,并提问学生此时地球转过多少度以理解恒星日的概念,认清恒星日是地球自转真正周期;提问学生此时红色彩带表示的经线是否正对甲同学,这说明什么?教师再使地球仪向东自转一角度,红色彩带表示的经线正对太阳(学生甲),解析太阳日。8、利用演示分析结果,学生归纳得出恒星日、太阳日差异。9、以上环节视学生掌握情况作适当重复。二、时差计算(地方时和区时)在讲计算之前,必须先让同学们明白:1、何为地方时?2、时区是如何划分的?3、何为区时?何为中央经线?4、何为日界线?5、何为北京时间?对于时间计算,许多教师都有自己独特一套方法,我只能介绍我觉得好用的方法――坐标法举例:地方时的计算1三、国际日期变更线――示意图必须讲清楚东十二区和西十二区之间的关系,尤其是与180o的相对位置,可以用以下这副示意图加深理解。对于书本上的一句话“地球上新的一天就从这里开始”,许多学生存在误解。处理的方法可以布置课后探究作业:当国际日期变更线(180o)为何时刻时,新的一天从这里开始?当国际日期变更线(180o)为其它时刻时,全球的日期又会如何?四、关于昼夜长短和正午太阳高度角――课件演示结合黑板版图1、讲清这两个知识点的基础是:理解何为太阳直射点及太阳直射点的移动规律?可以设计这样一个学生参与的演示活动:先把课桌围成一个椭圆,请四位同学到中间,背靠背伸出手(为假设的太阳及直射光线),教师拿着地球仪边自转边绕他们公转,在再请几位同学观察太阳直射点的位置变化,并记录下来,最后,分析归纳太阳直射点的移动规律,并画出太阳直射点运动轨迹图。2、结合日照图分析昼夜长短的变化规律,在图上让学生明白什么叫昼弧和夜弧?什么叫昼长夜短和昼短夜长?什么叫极昼和极夜?侧视图俯视图23、关于正午太阳高度角的变化规律可以借助以下两幅示意图,加深理解。同一时刻,正午太阳高度角的变化规律同一纬度的正午太阳高度角的变化规律五、关于地转偏向力课标没有要求,但在大气环流、洋流和河流地貌的发育中都有运用,故在这里还是要补充。但降低要求,只要知道现象,不必追究原因。.3