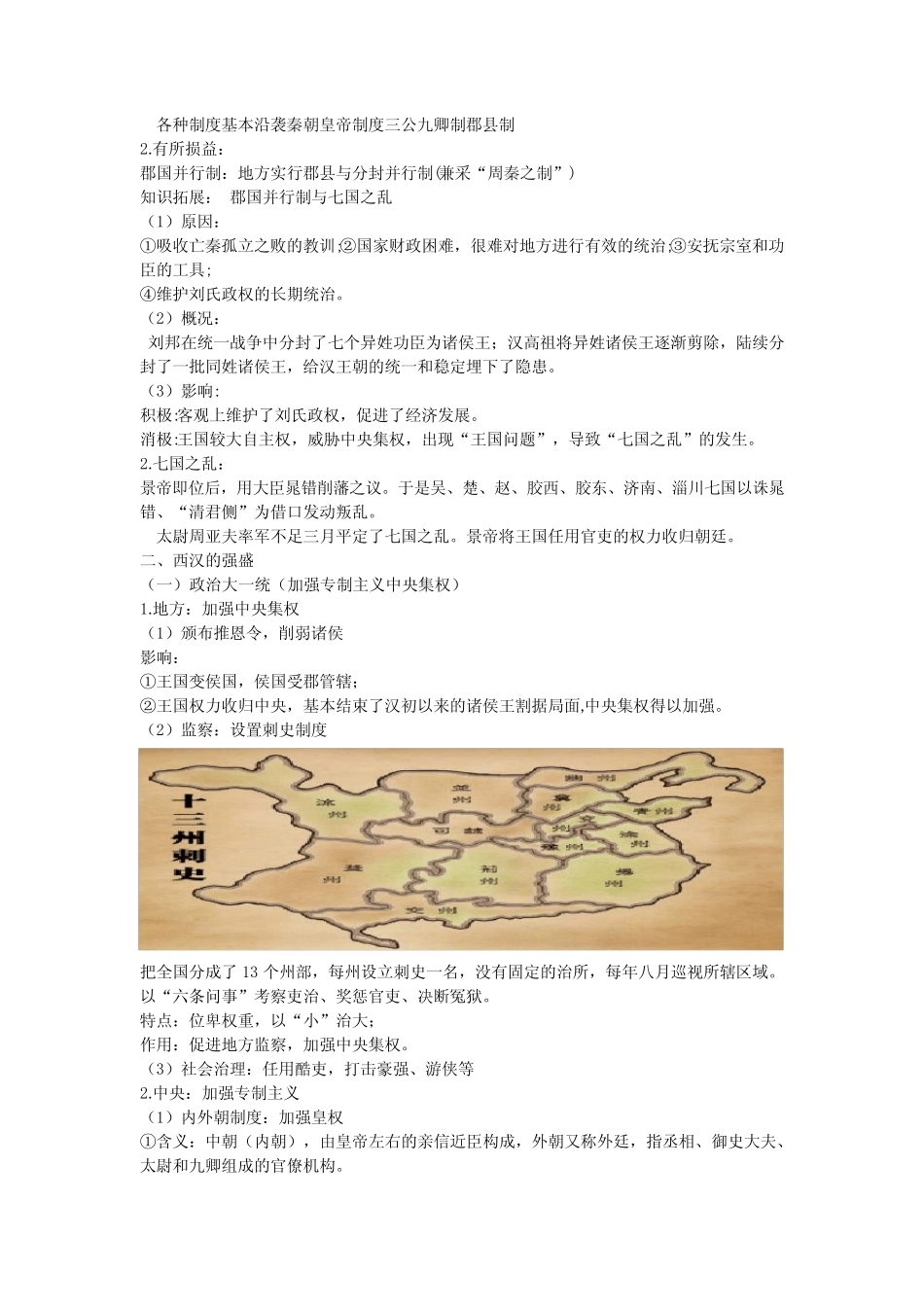

统编版必修《中外历史纲要》上第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固教案阶段特征:(秦汉时期)总体特征:我国统一多民族封建国家的形成与初步发展时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式。具体表现:1.政治上:统一国家建立;中央集权制度确立并发展;郡县制成为官僚政治取代贵族政治的重要标志;汉承秦制,有所损益。2.经济上:铁犁牛耕推广,农业进步;土地私有制和租佃关系发展,汉代田庄经济兴起;手工业发达,领先世界;商品经济不断发展,陆上丝绸之路繁荣;重农抑商政策强化。3.思想上:推崇法家、焚书坑儒,加强了思想专制,;汉代“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想成为正统思想。科技(造纸术等)、文学(汉赋)初步发展。4.民族关系上:秦时与少数民族之间和平多于战争,加强对边疆的管理。课程标准:1.通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义;2.通过了解汉代社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。核心素养:【时空观念】能够运用历史地图概述汉代疆域的变化和丝绸之路的范围;能够按照时序概述两汉兴衰中的重大史事;【唯物史观】认识两汉兴衰的原因,认识人民群众对历史的推动作用;【史料实证】能够运用相关史料说明汉朝巩固大一统的措施及两汉末年的社会矛盾;【历史解释】能够正确解释汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措的影响,认识统一多民族国家的巩固在中国历史上的意义;【家国情怀】认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义,体会汉王朝对中华民族的卓著贡献。时空坐标:教学分析:教学重点:秦朝实现统一的原因和条件;教学难点:秦朝专制主义中央集权制度的作用和影响。教学设计:1.本节课内容上承春秋战国时代的诸侯纷争与变法运动,下接大一统局面的愈加巩固,描述了中国统一多民族国家波澜壮阔的奠基时代。2.利用多媒体的优势、图片、史料、合作探究等,充分调动学生的主动性,积极参与,并落实好核心素养的要求。3.能够从历史发展规律的角度认识秦统一的条件;通过史料的阅读,梳理秦朝巩固统一的措施;根据提供的历史地图和文字史料,从当时的情境和历史发展的不同角度论述秦朝统一的历史意义;通过史料阅读,探讨秦朝速亡的多方面原因,并在此基础上总结历史经验,认识到人民群众对历史发展的重要作用。教学主要内容:教学过程:情景导入:他一生叱诧风云,在中国历史上创造了六个“第一”:第一个用儒家学说统一思想的皇帝。第一个创立太学培养人才的皇帝。第一个大力拓展中国疆土的皇帝。第一个开通西域的皇帝。第一个用皇帝年号来纪元的皇帝。第一个用罪己诏形式进行自我批评的皇帝。他在位时间也非常长,从16岁即位到70岁去世,执政54年。一代雄主汉武帝,内强皇权,外服西夷,造就了不朽的历史功业,然而,他又迷信方术,穷兵黩武,将汉王朝推到崩溃的边缘。两汉,一个开天辟地、跌宕起伏的时代。一、西汉的建立与文景之治(一)西汉的建立1.背景:楚汉战争中刘邦取得胜利。2.建立:公元前202年,汉高祖刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。(二)汉初的“休养生息”政策1.含义:顺民之情,与民休息,尽可能减少国家对社会的干预。2.原因:材料一“汉兴,接秦之敝(同弊)……,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半……,自天子不能具醇驷(四匹马的毛色一样),而将相或乘牛车。”——《汉书·食货志》材料二汉初政府纯悴代表一种农民素扑的精神,无为主义即为农民社会政治思想之反映。因此恭俭无为、与民休息,遂为汉初政府之两大信念。因乱后社会经济破产,人心厌乱,战国晚年黄老一派消极思想,遂最先在农民政府里面得势。——钱穆《中国史大纲》归纳为:①汉初经济凋敝;②统治者吸取秦亡教训;③统治集团尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策。历史解释:黄老思想是黄帝学派和老子学派的合称。黄帝的学说,修身养生。老子的学说,治国无为。黄老之学认为君主应无为而治,“省苛事,薄赋敛,毋夺民时,与民休息”,通过“无为”而达到“有为”。3.主要措施:(1)减轻刑罚。(2)轻徭薄赋,...