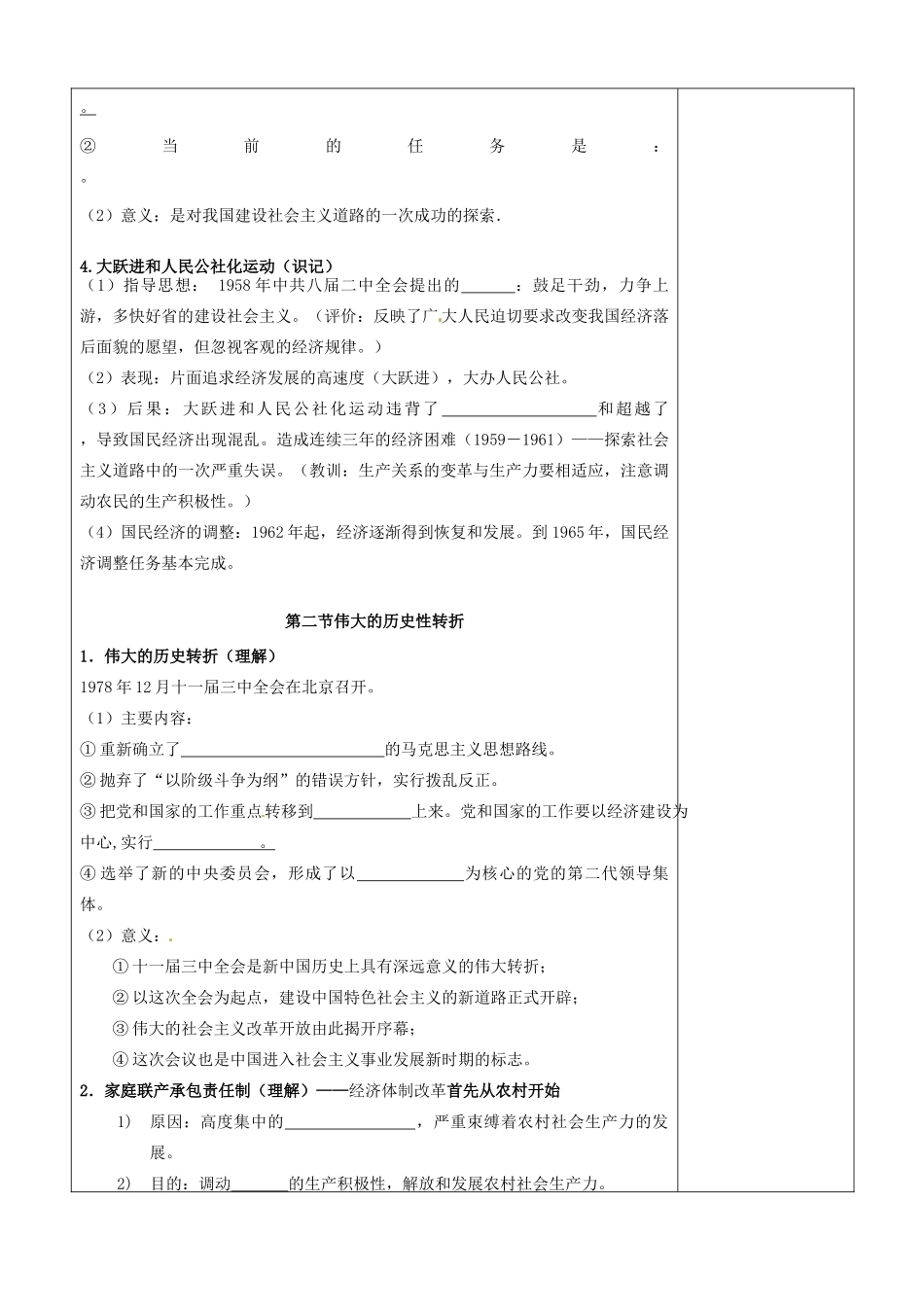

江苏省连云港灌云县第一中学高中历史必修二《专题三中国社会主义建设道路的探索》学案考点要求1.了解“一五”计划的建设成就2.理解三大改造3.了解中共八大的主要内容4.了解“大跃进”和人民公社化运动5.了解中共十一届三中全会的战略决策6.认识中共十一届三中全会的历史意义7.理解家庭联产承包责任制8.了解城市经济体制改革9.了解我国创办经济特区、兴办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实教学方法讲练结合、问题探究教学过程学案教案【自学质疑】第一节社会主义建设在探索中曲折发展1.第一个五年计划(识记)①背景:新中国工业基础薄弱、部门残缺不全②基本任务:集中主要力量,建立国家工业化的初步基础,有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行。——目的:把我国建成社会主义工业化国家③成就:(工矿业的建设成就尤其突出)鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂。④意义:开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定。2.社会主义三大改造(理解)(1953——1956)①对象:农业、手工业和资本主义工商业②形式:农业、手工业——生产合作社,走集体化道路,资本主义工商业——公私合营③意义:1956年底,三大改造完成,使生产资料由私有制转变成。标志着社会主义制度在中国建立起来,社会主义经济体系在中国基本建立起来。(生产关系的调整)3.中共八大的主要内容(1956年)(1)主要内容:①国内的主要矛盾是:。②当前的任务是:。(2)意义:是对我国建设社会主义道路的一次成功的探索.4.大跃进和人民公社化运动(识记)(1)指导思想:1958年中共八届二中全会提出的:鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义。(评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视客观的经济规律。)(2)表现:片面追求经济发展的高速度(大跃进),大办人民公社。(3)后果:大跃进和人民公社化运动违背了和超越了,导致国民经济出现混乱。造成连续三年的经济困难(1959-1961)——探索社会主义道路中的一次严重失误。(教训:生产关系的变革与生产力要相适应,注意调动农民的生产积极性。)(4)国民经济的调整:1962年起,经济逐渐得到恢复和发展。到1965年,国民经济调整任务基本完成。第二节伟大的历史性转折1.伟大的历史转折(理解)1978年12月十一届三中全会在北京召开。(1)主要内容:①重新确立了的马克思主义思想路线。②抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,实行拨乱反正。③把党和国家的工作重点转移到上来。党和国家的工作要以经济建设为中心,实行。④选举了新的中央委员会,形成了以为核心的党的第二代领导集体。(2)意义:①十一届三中全会是新中国历史上具有深远意义的伟大转折;②以这次全会为起点,建设中国特色社会主义的新道路正式开辟;③伟大的社会主义改革开放由此揭开序幕;④这次会议也是中国进入社会主义事业发展新时期的标志。2.家庭联产承包责任制(理解)——经济体制改革首先从农村开始1)原因:高度集中的,严重束缚着农村社会生产力的发展。2)目的:调动的生产积极性,解放和发展农村社会生产力。3)试点:安徽凤阳(1978年)、四川广汉4)方式:包产到户、包干到户。5)特点:是在的基础上,把土地长期承包给农民经营,这样由集体生产变为农民分户经营,自负盈亏。6)意义:①是中国农村经济体制的一次重大变革,极大的调动了农民的生产积极性,解放和发展了农村社会生产力,从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌。②农村改革的突破性进展推动着城市的经济体制改革。3.城市经济体制改革(1984年开始)(1)内容:①中心环节。②管理体制上:实行,扩大企业自主权③所有制上:以公有制为主体多种所有制经济共同发展。④分配制度上:实行以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。(2)作用:调动工人生产积极性,增加了企业活力,推动国民经济快速发展,使人民总体达到小康水平。4.对外开放格局的形成(1)过程:①经济特区:1980年设立为经济特区,后来又划定海南岛为经济特区。经济特区成为中国对外开放的窗口和经济体制改革的试验田。②经济技术开发区:...