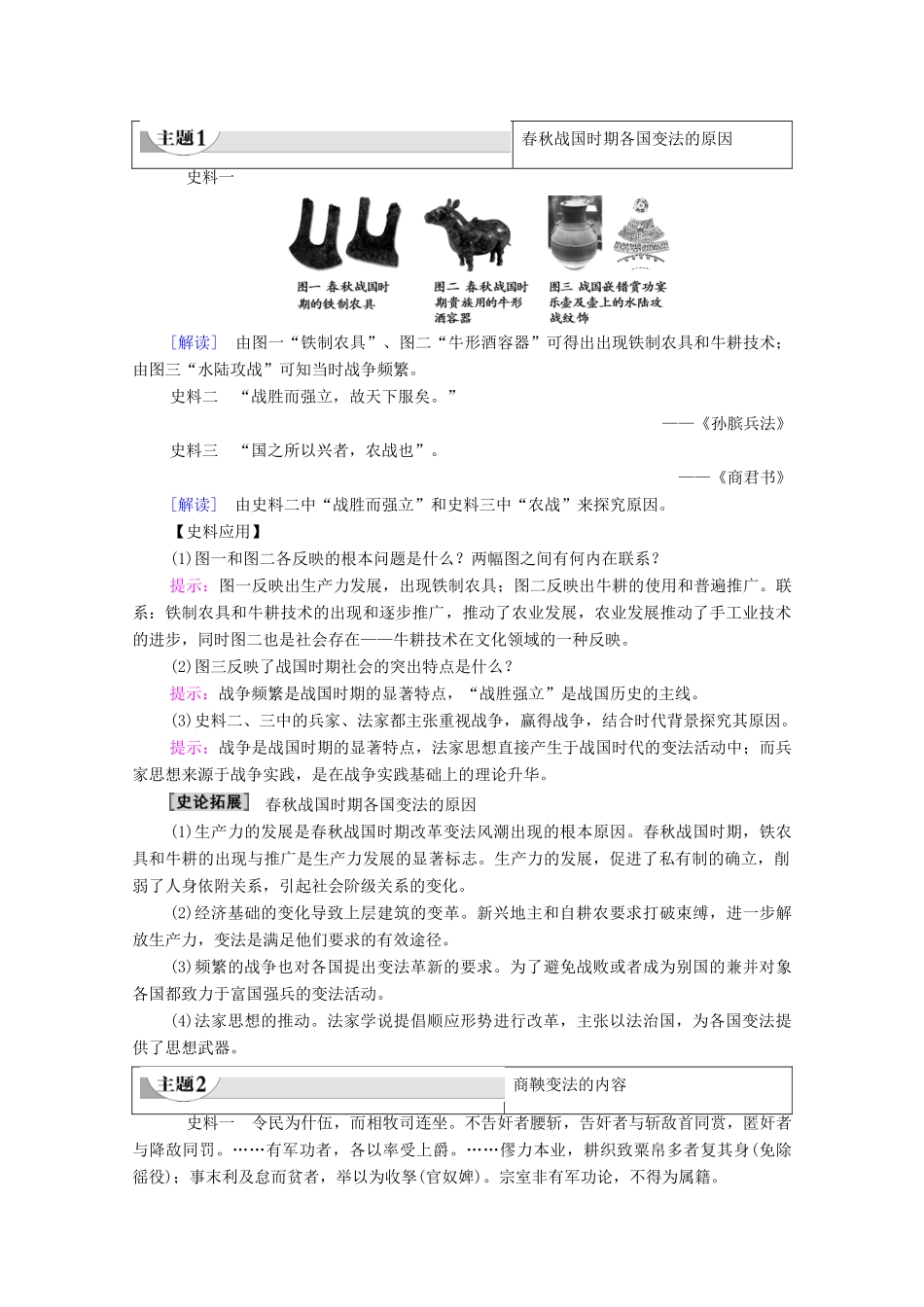

一“治世不一道,便国不必法古”学习目标重点难点1.知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。2.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。1.重点:商鞅变法的背景、内容。2.难点:商鞅两次变法的作用。知识点一大变革时代1.政治上(1)春秋时期的诸侯争霸逐渐瓦解了原有的宗法统治秩序。(2)随着土地的私有化,新兴地主阶级不断要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权以维护自己的利益。(3)魏、楚等国先后进行了一系列变法。2.经济上(1)铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力得到了极大发展。(2)井田制下集体耕作的生产方式逐渐瓦解,土地私有权逐步得到认可。3.思想上(1)概况①儒家的代表人物之一荀子认为要“制天命而用之”。②墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”。③法家主张“以法为本”,认为除国君外,都要受法律的约束。(2)影响:形成了中国历史上第一次思想解放的高潮,有力地推动了当时的社会变革和文化发展。[课中思考]阅读教材P17“学习思考”,为什么说春秋战国时期是中国社会大变革的时期?提示:(1)经济上,春秋战国之交,社会生产力有了相当的发展,铁农具和牛耕已经在广大地区使用,水利灌溉事业也迅速发展,使农作物的产量显著提高,在生产力发展和阶级斗争的推动下,奴隶社会开始瓦解,封建土地所有制在中原地区初步确立起来。(2)政治上,新兴的地主阶级登上了政治舞台,并在一些重要的诸侯国内掌握了政权。这些新兴的地主阶级掌权后,在各诸侯国内都不同程度地进行政治改革,建立了新兴的地主阶级专政。(3)思想上,由于政治经济的变革,引起思想领域里的空前活跃。自春秋末年以来,在文化思想界出现了“百家争鸣”的局面。儒家和墨家出现较早,除此之外,法家、道家、名家、兵家、阴阳家、纵横家等都在战国时期形成独立的学派,他们极力宣传自己的政治主张,有力地推动了当时的社会变革和文化发展。(4)军事上,中原各国为争夺土地和人民常常混战,通过兼并战争,开始出现局部的统一。(5)民族关系上,由于生产力的发展和战争的进行,各族人民迁徙往来,出现了民族大融合的局面。所以说,春秋战国时期是中国社会的大变革时期。知识点二取信于民,立志变法1.必要性为改变秦国的落后状况,实现富国强兵。2.可能性(1)秦国统治者热衷于改革①秦献公下令废除用人殉葬的恶习,迁都栎阳,允许在国都内进行商业活动。②秦孝公进一步进行社会改革,向全国发出“求贤令”,吸引各方有识之士。(2)商鞅提出“治世不一道,便国不必法古”的主张,得到秦孝公的赏识。(3)南门徙木,取信于民,树立威信。[课中思考]阅读教材P17“学习思考”,查阅资料,了解什么是“刑名”之学?提示:建立和巩固地主阶级专政的一套法家学说。知识点三强国之术(变法措施)1.目的:实现富国强兵。2.中心:发展农业和厉行“法治”。3.内容时间内容作用第一次:公元前356年①实行什伍、连坐制度②奖励耕织,重农抑商③奖励军功,按军功大小给予赏赐秦国在对外战争中不断取得胜利第二次:公元前350年①废井田,开阡陌②推广县制,废除分封制③统一度量衡④“塞私门之请”,移风易俗使秦国的综合实力进一步增强[误区警示]重农抑商政策的作用重农抑商政策有利于巩固和发展新兴的小农经济,巩固地主阶级的政权;有利于增强秦国的综合国力,为秦国灭六国奠定了基础。但这一政策不利于商品经济的发展,抑商或轻商的观念长期制约人们的思想,特别是在封建社会后期成为经济发展的巨大障碍。[深度点拨]商鞅变法中普遍推行县制的作用商鞅变法中普遍推行县制有力地配合了“废井田,开阡陌”的政策,用政治手段保证土地的私有,有效巩固了中央集权的封建统治,限制了豪门贵族在地方的势力。春秋战国时期各国变法的原因史料一[解读]由图一“铁制农具”、图二“牛形酒容器”可得出出现铁制农具和牛耕技术;由图三“水陆攻战”可知当时战争频繁。史料二“战胜而强立,故天下服矣。”——《孙膑兵法》史料三“国之所以兴者,农战也”。——《商君书》[解读]由史料二中“战胜而强立”和史料三中“农战”来探究原因。【史料应用】(1)图一和图二各反映的根本问题是什么?两幅图之间有何...