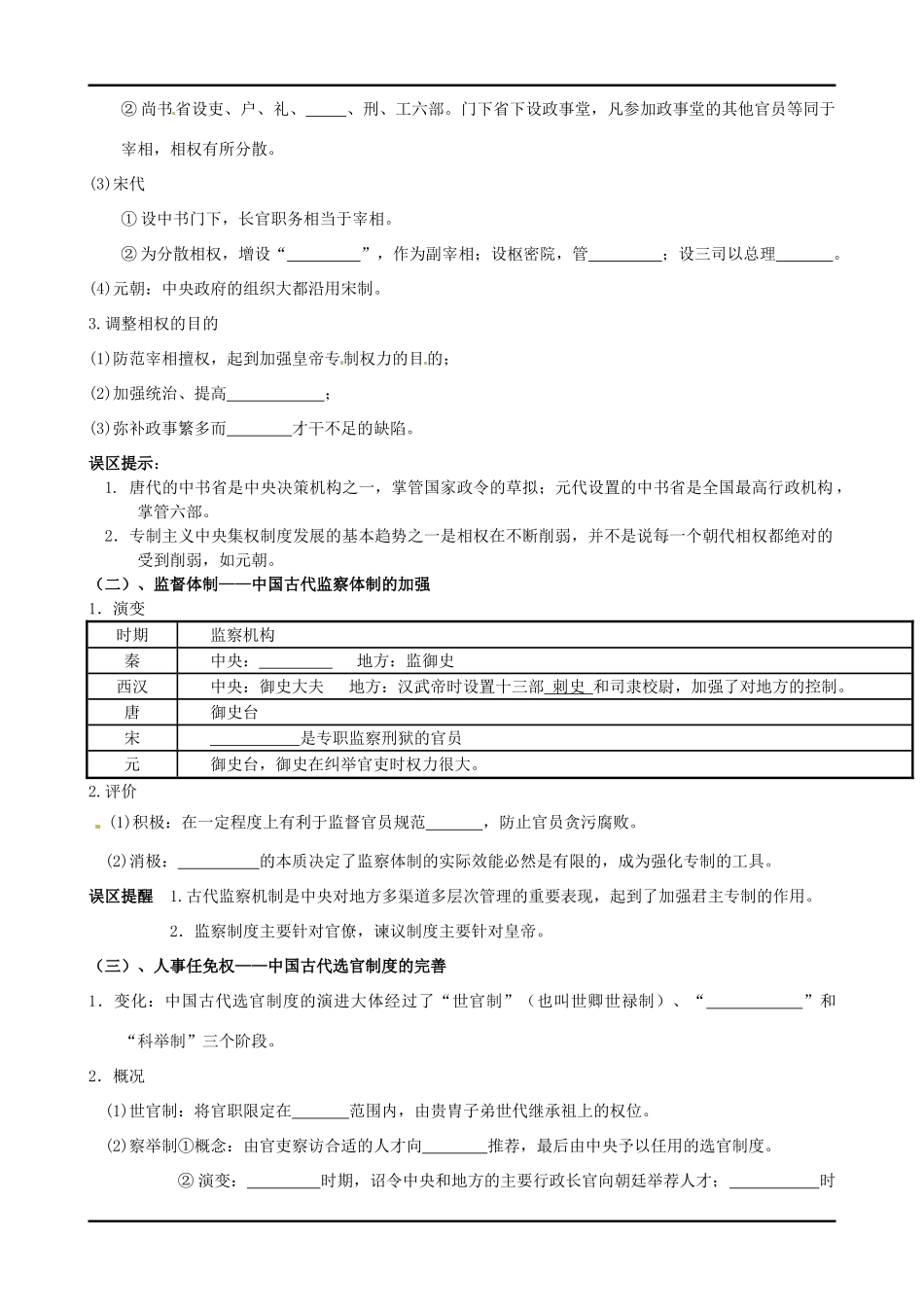

四川宜宾县双龙镇初级中学校高中历史《专题一第三课君主专制政体的演进与强化》导学案人民版必修1【课标要求】列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。【学习目标】1.知识与能力:1.列举汉代中央“中朝”的形成、唐朝三省六部制、宋朝分割相权的措施等史实,说明中国古代中央政治制度演变的特点;列举汉代州的设置和元朝行省制度等史实,说明中国古代地方管理制度演变的特点;知道世官制、察举制和科举制。2.过程与方法:合作探究,认识中国古代选官制度的变化,说明选官制对社会发展的影响;认识秦、汉、唐、宋、元朝的监察体制,说明古代监察体制的作用。3.情感态度价值观:激情投入,使学生认识中央集权制度对国家稳定和统一的重要意义。【重点难点】从中央和地方两方面理解中国古代政治制度的特点预习案【预习培训】用20分钟时间从头到尾认真仔细地阅读一遍教材内容;然后用15分钟时间依托导学案上的知识梳理部分勾划标注课本基础知识,写上提示语,标明序号。完成相关题目和知识体系归纳。将预习中遇到的疑难点问题写入我的疑问一栏,以备课上重点探究和讨论。【教材助读】一、中央政治制度演变的特点——专制主义的加强(一)权力的分化和集中——君权和相权斗争的演变I.矛盾(1)丞相作为帝王的政治助手,之间难免发生矛盾。(2)帝王采取限制的方式以独揽行政大权。2.斗争(1)西汉①.汉承秦制”:西汉王朝大体沿袭了秦王朝的官僚制度。汉初,丞相掌握行政实权,汉武帝频繁更换。②汉武帝时期,“中朝”制度形成。“中朝”又称“”,由皇帝左右的亲信近臣构成。“中朝”在宫廷之内对重要政事先做出决策。(2)唐代①中央设中书省、门下省和,三省的最高长官都是宰相。②尚书省设吏、户、礼、、刑、工六部。门下省下设政事堂,凡参加政事堂的其他官员等同于宰相,相权有所分散。(3)宋代①设中书门下,长官职务相当于宰相。②为分散相权,增设“”,作为副宰相;设枢密院,管;设三司以总理。(4)元朝:中央政府的组织大都沿用宋制。3.调整相权的目的(1)防范宰相擅权,起到加强皇帝专制权力的目的;(2)加强统治、提高;(3)弥补政事繁多而才干不足的缺陷。误区提示:1.唐代的中书省是中央决策机构之一,掌管国家政令的草拟;元代设置的中书省是全国最高行政机构,掌管六部。2.专制主义中央集权制度发展的基本趋势之一是相权在不断削弱,并不是说每一个朝代相权都绝对的受到削弱,如元朝。(二)、监督体制——中国古代监察体制的加强1.演变时期监察机构秦中央:地方:监御史西汉中央:御史大夫地方:汉武帝时设置十三部刺史和司隶校尉,加强了对地方的控制。唐御史台宋是专职监察刑狱的官员元御史台,御史在纠举官吏时权力很大。2.评价(1)积极:在一定程度上有利于监督官员规范,防止官员贪污腐败。(2)消极:的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的,成为强化专制的工具。误区提醒1.古代监察机制是中央对地方多渠道多层次管理的重要表现,起到了加强君主专制的作用。2.监察制度主要针对官僚,谏议制度主要针对皇帝。(三)、人事任免权——中国古代选官制度的完善1.变化:中国古代选官制度的演进大体经过了“世官制”(也叫世卿世禄制)、“”和“科举制”三个阶段。2.概况(1)世官制:将官职限定在范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。(2)察举制①概念:由官吏察访合适的人才向推荐,最后由中央予以任用的选官制度。②演变:时期,诏令中央和地方的主要行政长官向朝廷举荐人才;时期,以九品官人法为基础选拔官吏。九品官人法又称九品中正制。③评价:在当时看来比较完善。但是体现出的特征,民意无从体现。(3)科举制①概念:选官的制度。②演变:创立科举制,成为历朝主要的选官制度.明清。③评价a.积极性:破除了垄断官场的情形,保证了专制政府行政人员的来源,为的提高创造了条件;有益于社会风气的形成;从追求公平公正的角度来看,也有一定的合理性。b.局限性:科举考试的科目及内容,大都不出的范围;被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人.误区提醒:科举制是中国古代重要的选官制度,曾对中国社会的稳定和发展发挥了巨大的积极作用...