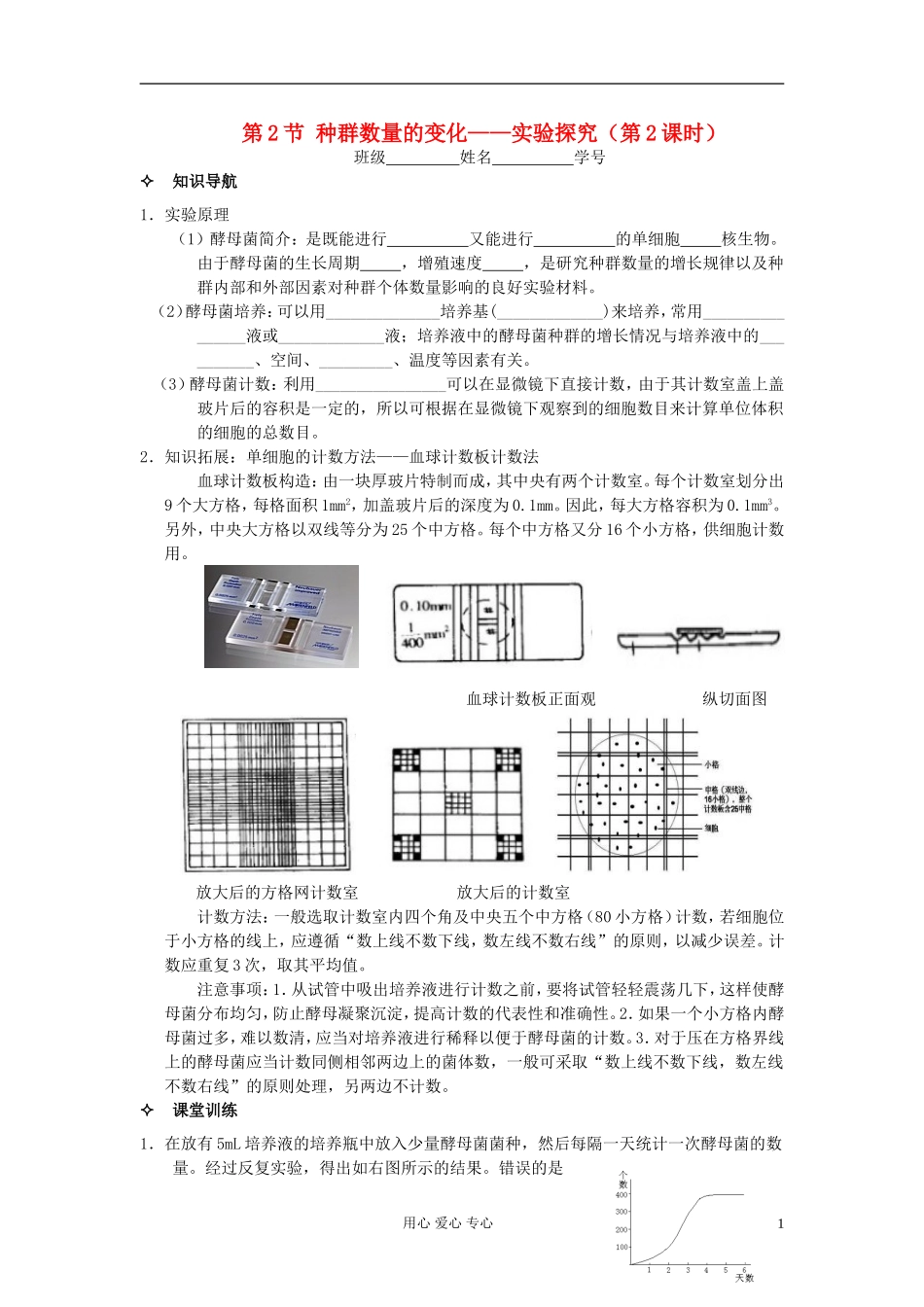

第2节种群数量的变化——实验探究(第2课时)班级姓名学号知识导航1.实验原理(1)酵母菌简介:是既能进行又能进行的单细胞核生物。由于酵母菌的生长周期,增殖速度,是研究种群数量的增长规律以及种群内部和外部因素对种群个体数量影响的良好实验材料。(2)酵母菌培养:可以用______________培养基(_____________)来培养,常用________________液或_____________液;培养液中的酵母菌种群的增长情况与培养液中的__________、空间、_________、温度等因素有关。(3)酵母菌计数:利用________________可以在显微镜下直接计数,由于其计数室盖上盖玻片后的容积是一定的,所以可根据在显微镜下观察到的细胞数目来计算单位体积的细胞的总数目。2.知识拓展:单细胞的计数方法——血球计数板计数法血球计数板构造:由一块厚玻片特制而成,其中央有两个计数室。每个计数室划分出9个大方格,每格面积1mm2,加盖玻片后的深度为0.1mm。因此,每大方格容积为0.1mm3。另外,中央大方格以双线等分为25个中方格。每个中方格又分16个小方格,供细胞计数用。血球计数板正面观纵切面图放大后的方格网计数室放大后的计数室计数方法:一般选取计数室内四个角及中央五个中方格(80小方格)计数,若细胞位于小方格的线上,应遵循“数上线不数下线,数左线不数右线”的原则,以减少误差。计数应重复3次,取其平均值。注意事项:1.从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡几下,这样使酵母菌分布均匀,防止酵母凝聚沉淀,提高计数的代表性和准确性。2.如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当对培养液进行稀释以便于酵母菌的计数。3.对于压在方格界线上的酵母菌应当计数同侧相邻两边上的菌体数,一般可采取“数上线不数下线,数左线不数右线”的原则处理,另两边不计数。课堂训练1.在放有5mL培养液的培养瓶中放入少量酵母菌菌种,然后每隔一天统计一次酵母菌的数量。经过反复实验,得出如右图所示的结果。错误的是用心爱心专心1A.酵母菌的生长呈现出“S”型增长B.酵母菌种群在第4天增长率达到最大C.在第4天至第6天中,种群的出生率等于死亡率D.该瓶内酵母菌种群的K值为4002.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是A.标志重捕法调查褐家鼠种群密度时标志物脱落B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较稀疏的地区取样D.用血球计数板计数酵母菌数量时统计方格内和在相邻两边上的菌体3.在一普通的锥形瓶中,加入含有酵母菌的葡萄糖溶液如下图,正确的是A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④4.将10ml的酵母液放在适宜温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中酵母菌的数量和pH值,结果如下表,请分析回答:样品酵母菌数量(个/mm3)pH值112104.828205.4312103.7410005.0(1)表中样品的取样先后依次为_____________。(2)对酵母菌而言,10ml该培养液的环境负荷量为_________个。(3)若第5次均匀取样时,样品中的酵母菌数量为760个/mm3,产生这一结果的原因是________________________________________________________________。5.将酵母菌分为a、b、c、d四组,用不同的方式培养,其种群增长曲线如图所示。(1)a呈现型增长。(2)d呈现型增长,在80h~140h,d的增长率趋于。若在现有条件下继续培养,其种群数量趋于。(增多或减少)(3)随着更换培养液的时间间隔的延长,酵母种群的增长率趋于。(4)d曲线中的K值代表的含义是。课时作业用心爱心专心2时间K种群大小一、选择题1.(09江苏)小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“S”型增长曲线。根据实验结果判断,下列说法错误的是试管号ⅠⅡⅢⅣ培养液体积(mL)105105起始酵母菌数(103个)105510A.4个试管内的种群初始阶段都经历了“J”型增长B.4个试管内的种群同时达到K值C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降2.(09广东)太平洋一个小岛上的某野兔种群数量变化如下表:年份(年)1920192519301935194019451950数...