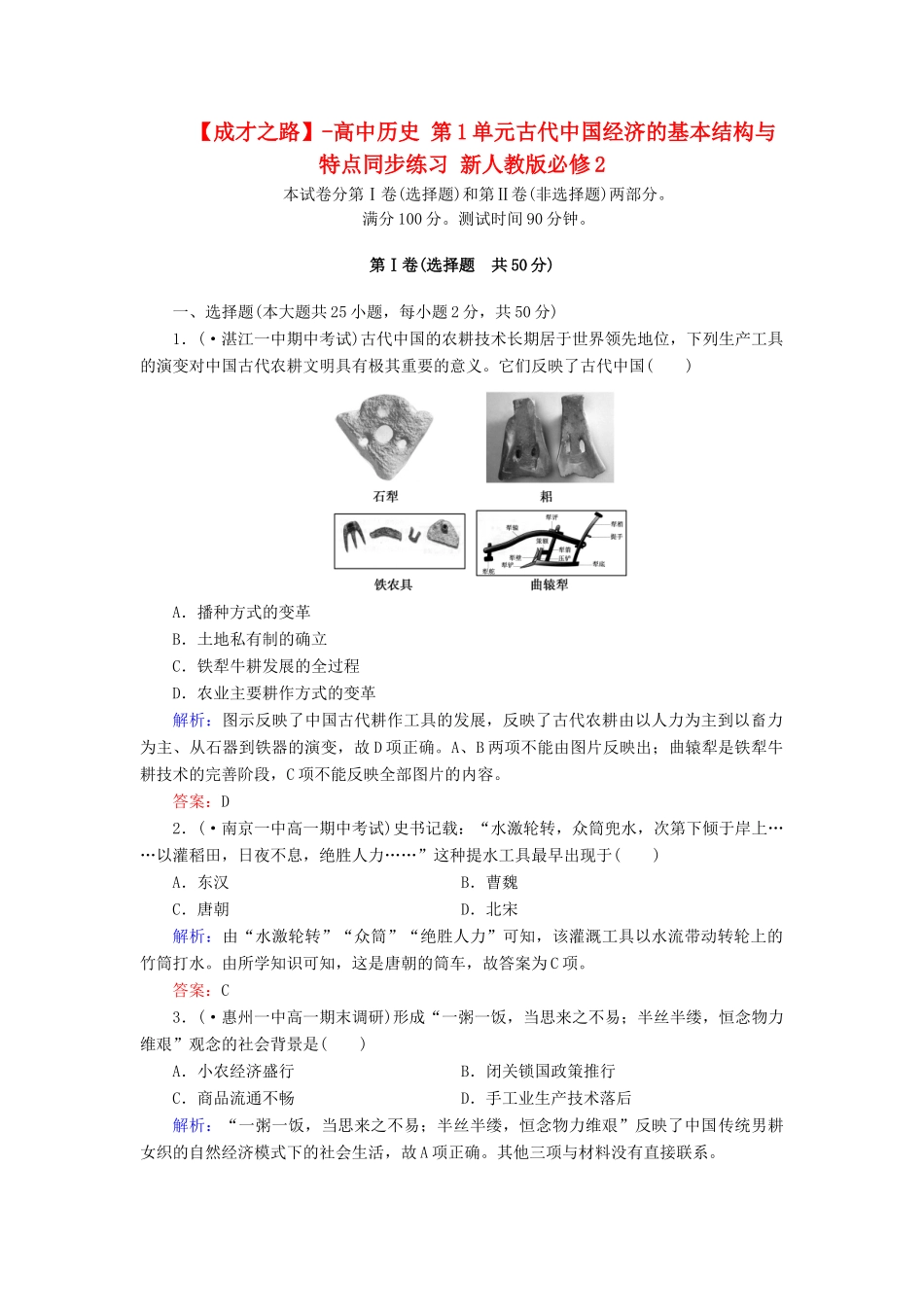

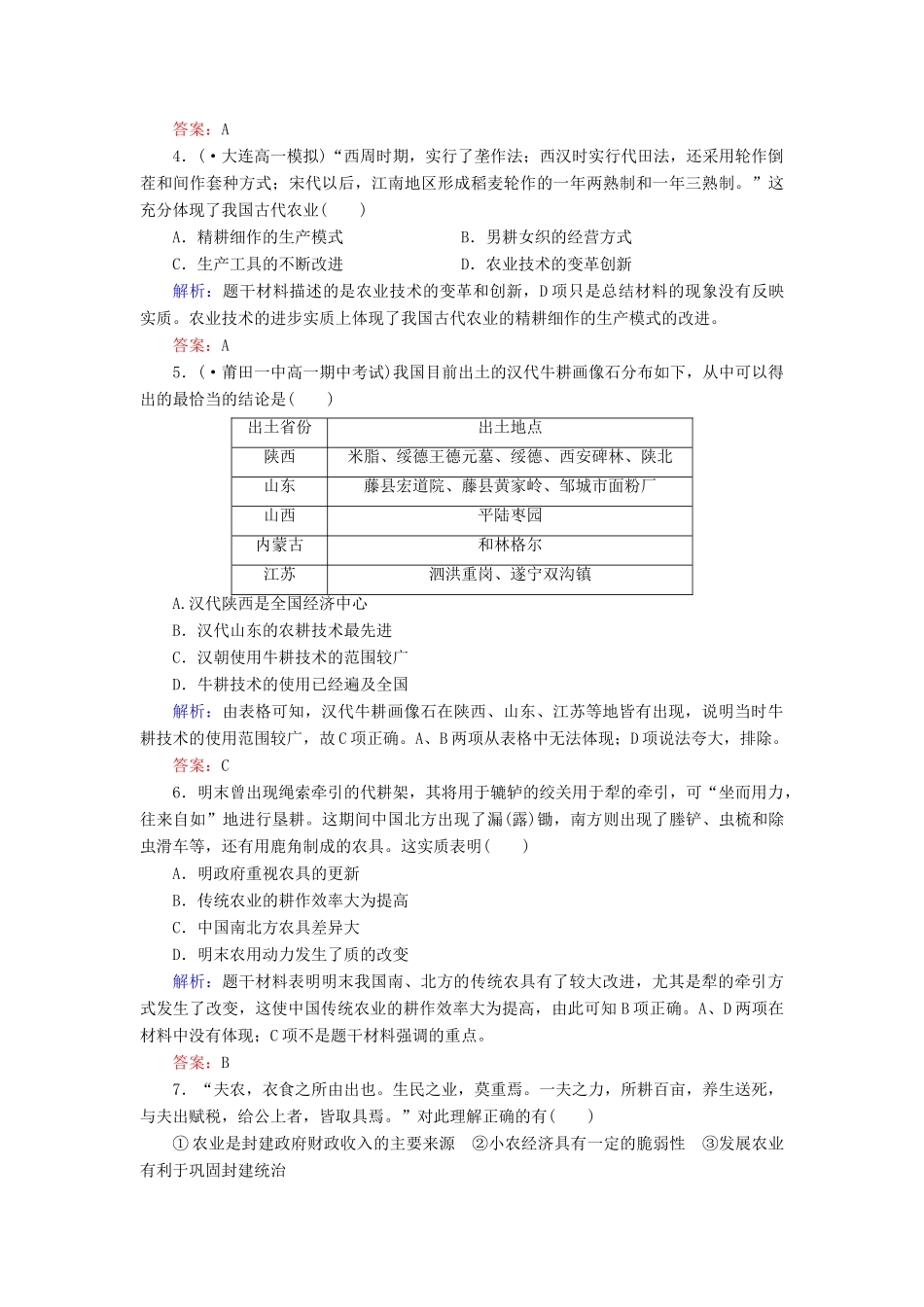

【成才之路】-高中历史第1单元古代中国经济的基本结构与特点同步练习新人教版必修2本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。测试时间90分钟。第Ⅰ卷(选择题共50分)一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)1.(·湛江一中期中考试)古代中国的农耕技术长期居于世界领先地位,下列生产工具的演变对中国古代农耕文明具有极其重要的意义。它们反映了古代中国()A.播种方式的变革B.土地私有制的确立C.铁犁牛耕发展的全过程D.农业主要耕作方式的变革解析:图示反映了中国古代耕作工具的发展,反映了古代农耕由以人力为主到以畜力为主、从石器到铁器的演变,故D项正确。A、B两项不能由图片反映出;曲辕犁是铁犁牛耕技术的完善阶段,C项不能反映全部图片的内容。答案:D2.(·南京一中高一期中考试)史书记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力……”这种提水工具最早出现于()A.东汉B.曹魏C.唐朝D.北宋解析:由“水激轮转”“众筒”“绝胜人力”可知,该灌溉工具以水流带动转轮上的竹筒打水。由所学知识可知,这是唐朝的筒车,故答案为C项。答案:C3.(·惠州一中高一期末调研)形成“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”观念的社会背景是()A.小农经济盛行B.闭关锁国政策推行C.商品流通不畅D.手工业生产技术落后解析:“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”反映了中国传统男耕女织的自然经济模式下的社会生活,故A项正确。其他三项与材料没有直接联系。答案:A4.(·大连高一模拟)“西周时期,实行了垄作法;西汉时实行代田法,还采用轮作倒茬和间作套种方式;宋代以后,江南地区形成稻麦轮作的一年两熟制和一年三熟制。”这充分体现了我国古代农业()A.精耕细作的生产模式B.男耕女织的经营方式C.生产工具的不断改进D.农业技术的变革创新解析:题干材料描述的是农业技术的变革和创新,D项只是总结材料的现象没有反映实质。农业技术的进步实质上体现了我国古代农业的精耕细作的生产模式的改进。答案:A5.(·莆田一中高一期中考试)我国目前出土的汉代牛耕画像石分布如下,从中可以得出的最恰当的结论是()出土省份出土地点陕西米脂、绥德王德元墓、绥德、西安碑林、陕北山东藤县宏道院、藤县黄家岭、邹城市面粉厂山西平陆枣园内蒙古和林格尔江苏泗洪重岗、遂宁双沟镇A.汉代陕西是全国经济中心B.汉代山东的农耕技术最先进C.汉朝使用牛耕技术的范围较广D.牛耕技术的使用已经遍及全国解析:由表格可知,汉代牛耕画像石在陕西、山东、江苏等地皆有出现,说明当时牛耕技术的使用范围较广,故C项正确。A、B两项从表格中无法体现;D项说法夸大,排除。答案:C6.明末曾出现绳索牵引的代耕架,其将用于辘轳的绞关用于犁的牵引,可“坐而用力,往来自如”地进行垦耕。这期间中国北方出现了漏(露)锄,南方则出现了塍铲、虫梳和除虫滑车等,还有用鹿角制成的农具。这实质表明()A.明政府重视农具的更新B.传统农业的耕作效率大为提高C.中国南北方农具差异大D.明末农用动力发生了质的改变解析:题干材料表明明末我国南、北方的传统农具有了较大改进,尤其是犁的牵引方式发生了改变,这使中国传统农业的耕作效率大为提高,由此可知B项正确。A、D两项在材料中没有体现;C项不是题干材料强调的重点。答案:B7.“夫农,衣食之所由出也。生民之业,莫重焉。一夫之力,所耕百亩,养生送死,与夫出赋税,给公上者,皆取具焉。”对此理解正确的有()①农业是封建政府财政收入的主要来源②小农经济具有一定的脆弱性③发展农业有利于巩固封建统治④农业技术的提高是农民致富的关键A.①②B.③④C.②④D.①③解析:由“与夫……皆取具焉”可知,封建政府的财政收入主要来自农业,①正确;②④在材料中无法体现;由“生民之业,莫重焉”可知,政府对农业发展的重视可以稳定社会秩序,从而巩固封建统治,③正确。故D项正确。答案:D8.(·扬州中学高一期末调研)《国语·晋语》中说:“庶人食力,工商食官……”材料说明西周时期()A.手工业被官府垄断B.私营手工业得到迅速发展C.家庭手工业是主要经...