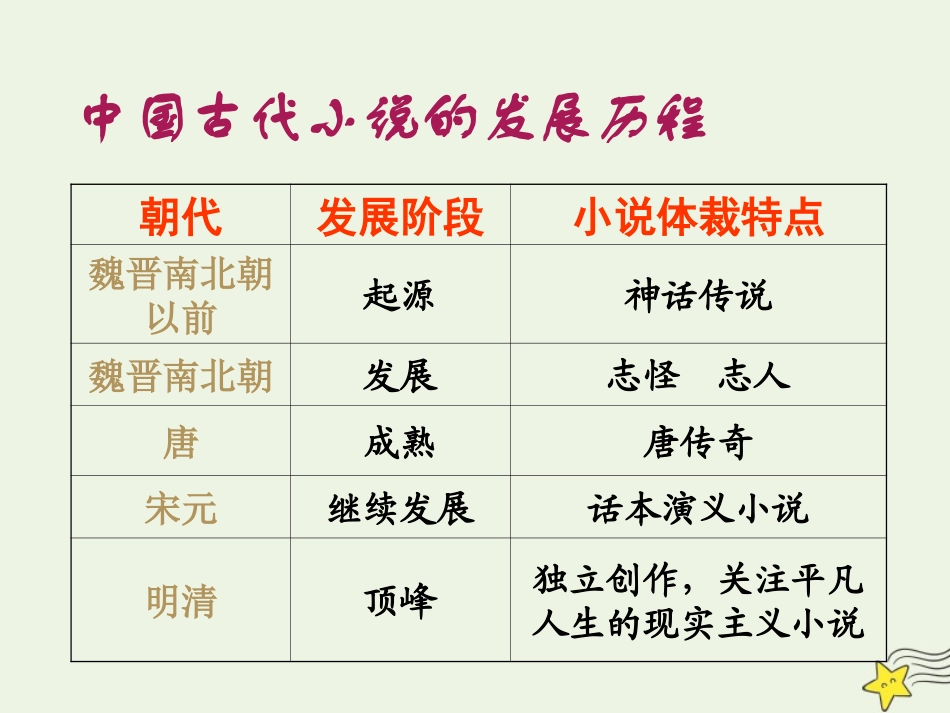

1林黛玉进贾府《红楼梦》,原名《石头记》。全书以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以林黛玉和贾宝玉的爱情故事为中心,揭露了封建统治阶级的罪恶和腐朽本质,揭示了封建社会必然崩溃的历史发展趋势。《红楼梦》是中国封建社会的百科全书。《红楼梦》是中国古典小说的最高峰。红楼梦朝代发展阶段小说体裁特点魏晋南北朝以前起源神话传说魏晋南北朝发展志怪志人唐成熟唐传奇宋元继续发展话本演义小说明清顶峰独立创作,关注平凡人生的现实主义小说中国古代小说的发展历程曹雪芹(约1715—1763)名霑,字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪。他的先世原是汉人,但很早就入了满洲旗籍。从他曾祖曹玺开始,祖父曹寅,伯父曹颙、父亲曹頫三代世袭江宁织造的官职。他的曾祖母做过康熙皇帝的乳母,祖父曹寅做过康熙皇帝的待读,两个女儿入选王妃。康熙皇帝六次巡南就有四次以江宁织造署为行宫。由此可见曹家的显赫以及与皇室的密切关系。曹雪芹曹家还是一个具有文学教养的世家。曹雪芹的祖父曹寅博学能文,写过不少诗词戏曲,也是有名有藏书家。著名的《全唐诗》就是由他主持刻印的。这种家庭环境无疑地对曹雪芹的文学素养有直接的影响。曹雪芹在少年时代经历过一段贵族生活,雍正即位后,展开了一场残酷的清除政敌的斗争。在皇室内部争夺权力斗争的牵连下,他的父亲曹頫因事获罪免职并被抄家,后又遣回北京,家道从此衰落,到他著书时已过着“举家食粥酒常赊”的贫困生活。他写《红楼梦》,“于悼红轩中,披阅十载,增删五次”,因贫病交困,加之爱子夭折悲伤过度,全书未尽即凄惨地与世长辞。《红楼梦》的序幕由前五回构成,分别从各个不同的角度,为全书情节的开展作了必要的交代。它们之间既有联系,又各有侧重。序幕开篇,用“女娲补天”“木石前盟”两个神话故事作楔子,为塑造贾宝玉和林黛玉的恋爱故事,染上一层浪漫主义色彩。无材补天,幻形入世——通灵宝玉——对贾宝玉的叛逆性格有隐喻的作用绛珠仙草——神瑛侍者——把一生的眼泪还他第一回第二回交代贾府人物。通过“冷子兴演说荣国府”,简要地介绍了贾府中的人物关系,为读者阅读全书开列了一个简明“人物表”。贾府人物关系一览表宁国公贾演-贾代化贾敷贾敬贾珍贾蓉贾惜春(秦可卿)荣国公贾源-贾代善(贾母)贾赦(邢夫人)贾琏(王熙凤)巧姐贾迎春贾政(王夫人)贾珠(李纨)贾兰贾元春贾宝玉贾探春(赵姨娘生)贾敏(林如海)林黛玉第三回介绍小说的典型环境──通过林黛玉耳闻目睹对贾府做了第一次直接描写。林黛玉进府的行踪,是这一回介绍贾府人物,描写贾府环境的线索。第四回展现小说更广阔的社会背景。通过“葫芦僧乱判葫芦案”介绍了贾、史、王、薛四大家族的关系。由薛蟠案件带出宝钗进贾府的情节。第五回全书总纲。通过贾宝玉梦游太虚幻境,利用画册、判词及歌曲的形式,隐喻含蓄地将《红楼梦》众多主要人物和次要人物的发展和结局交代出来。明确视角,理清行踪荣国府院落布置示意图是不是这样走?品品““看看””和和““听听””想一想,林黛玉看到了什么,看出了什么?针对林黛玉的所看到的、所看出的你有什么想法?谁看,看到什么,看出什么,读者看出什么,看与被看品读看品读听谁听,听见什么,听出什么,读者听出什么林黛玉这样的萃曹公毕生心血凝铸而成的主角,本应不惜笔墨详写精绘,但全书很少写其服饰,对黛玉的肖像也是“虚多实少,绝去形摹”,此处更是“穿戴竟无一字提及”,这是为什么呢?思考思考(1)重彩详绘其服饰,势必喧宾夺主,减少人物寄人篱下的辛酸感,削弱其凄凉的悲剧色彩。因此,写黛玉衣饰不仅是次要的,甚至是不必要的。显其神而略其形,正是为免落窠臼,是这一形象更加美好理想,更浪漫、更富有魅力。(2)作者用虚笔写意展示黛玉的肖像,还为突出其才情女子超尘拔俗的空灵感:那种脉脉之情袅娜之态,那种欲说还休的柔媚,“娇羞默默同谁诉”的眉目,那聪明灵慧的谈吐,都从这独具匠心的肖像描写中显示出来。(3)如此笔法写黛玉不仅是表现人物独具特色的美,也是情理的需要。因为此处的黛玉是宝玉眼中的黛玉,脂砚斋评:“不写衣裙装饰,正是宝玉眼中不屑之物,故不曾看...