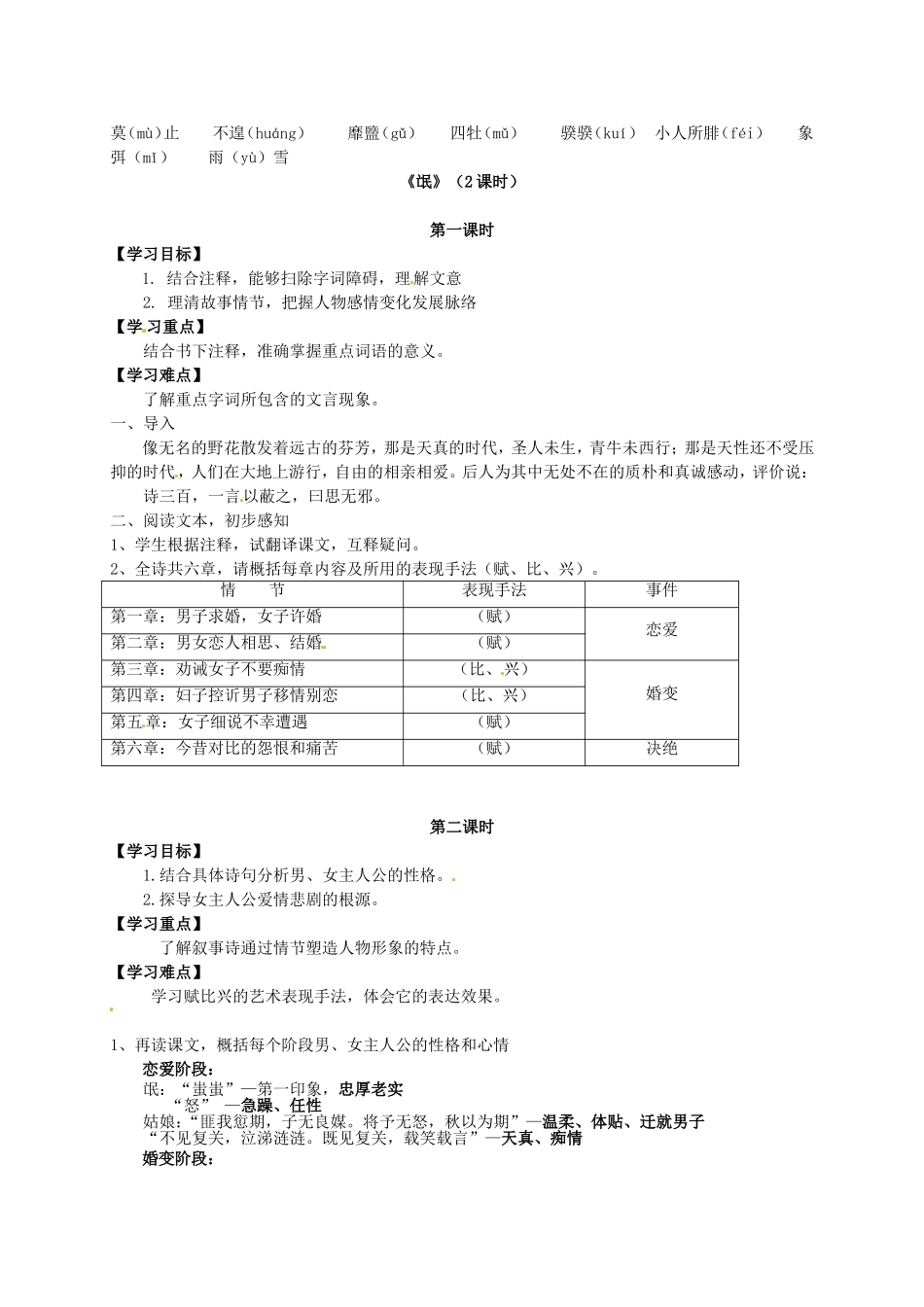

《诗经》两首一、预习案一、知识链接①《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。成书于公元前 6 世纪的春秋时期,原本叫做“诗”,因其反映了公元前 11 世纪西周初年至公元前 6 世纪春秋中期的 500 年间的古代社会生活,并收录诗歌 305 首,所以又称“诗三百”。到了汉代,被儒家奉为经典(儒家奉有“四书”“五经”,“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》;“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》),才更名为“诗经”。( “五经”与“六经” 的区别是“六经”本是孔子 整理而 传授的六部儒家经典。 其中 《乐经》已失 传,所以通常称“五经” ②《诗经》按其内容可分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”又称 15 国风,大都是民间的歌谣,主要是反映当时的社会现实,多属于现实主义作品,后人把它和屈原的浪漫主义作品《离骚》并称为“风骚”。“雅”分大雅和小雅,是宫廷乐曲歌词。它是一种正统音乐。“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。③《诗经》的表现手法可分为赋、比、兴三种。“赋”,朱熹在他的《诗集传》中说:“赋者,铺陈其事而直言之也。”用现在的话说就是铺陈直叙,它不借助于更多的形象化的修辞手段,而是直截了当地铺陈叙述,把要表达的内容有层次地叙述出来,给人以明确完整的印象。“ 比”,即譬喻 ,是《诗经》开创的修辞方法。朱熹在他的《诗集传》中说:“比者,以彼物比此物也” 。它是用打比方的方式使被比喻的事物形象生动,以增强诗的感染力量。“ 兴”,就是托物起兴 ,朱熹在他的《诗集传》中说:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”。即先写自然界的事物(山川草木、鸟兽虫鱼、风云雨雪、日月星辰),然后再由物及人,或写人的情绪,或写人的情感,或写人的心理,或写人的容貌,或表现作者的思想情感等等。正所谓“先言他物以引起所咏之辞也”,即由此物引起他物。如歌中唱的“鱼儿离不开水呀,瓜儿离不开秧。革命群众离不开共产党”。《诗经》中运用“兴”的方法大致有三种情况:象征、联想、比喻。如:由雎鸟成双和鸣、相依相恋的情景,联想到“窈窕淑女,君子好逑”(《周南·关雎》);以盛开的艳丽桃花象征新娘的美貌──桃之夭夭,灼灼其华(《周南·桃夭》);用“桑之未落,其叶沃若”(《卫风·氓》)来比喻女子年青的时候美丽的容貌。后人习惯上把“风”、“雅”、“颂”、“赋”、“比”、“兴”合称《诗经》的“六义”。二、读准字音《氓》氓(méng)...