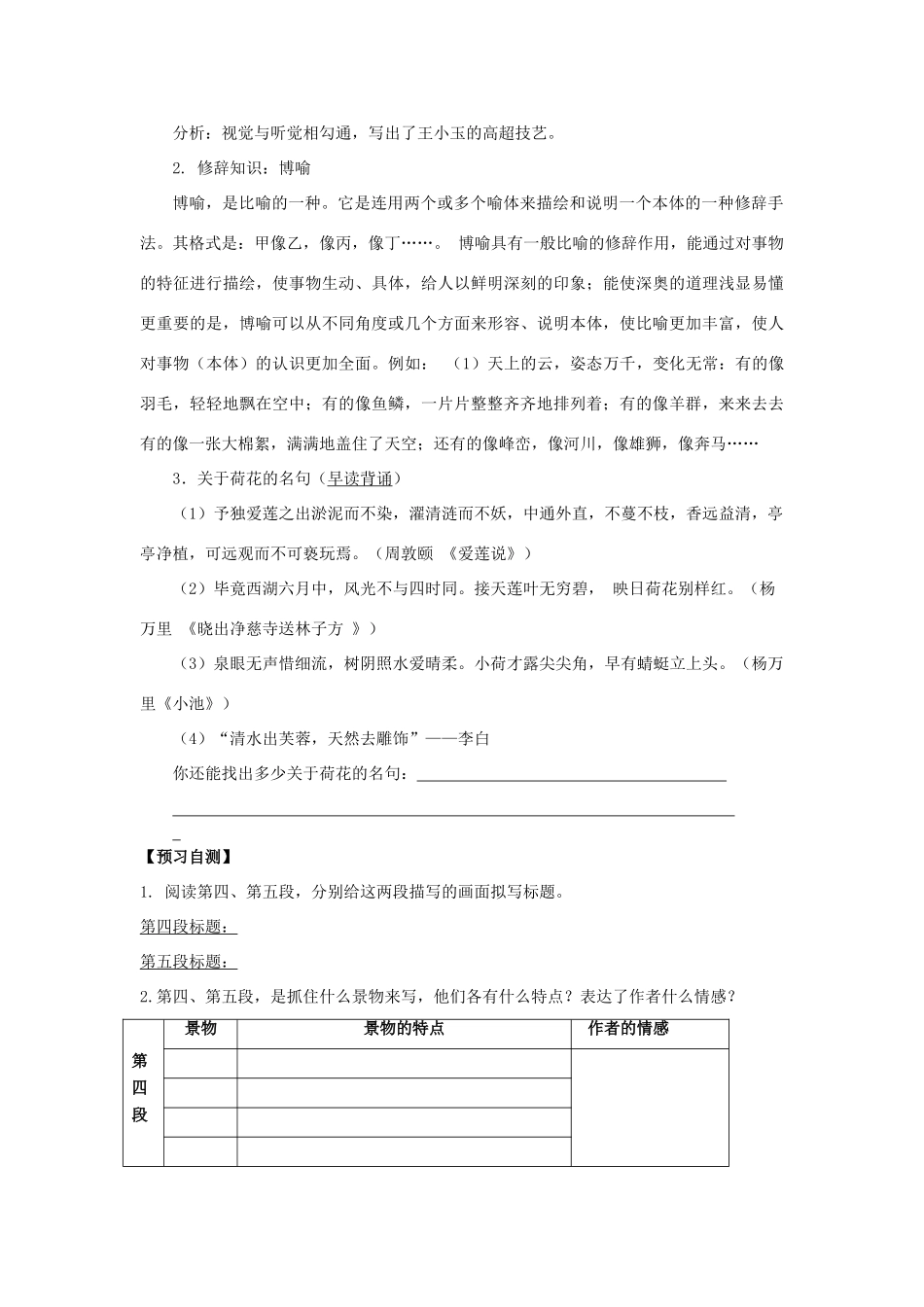

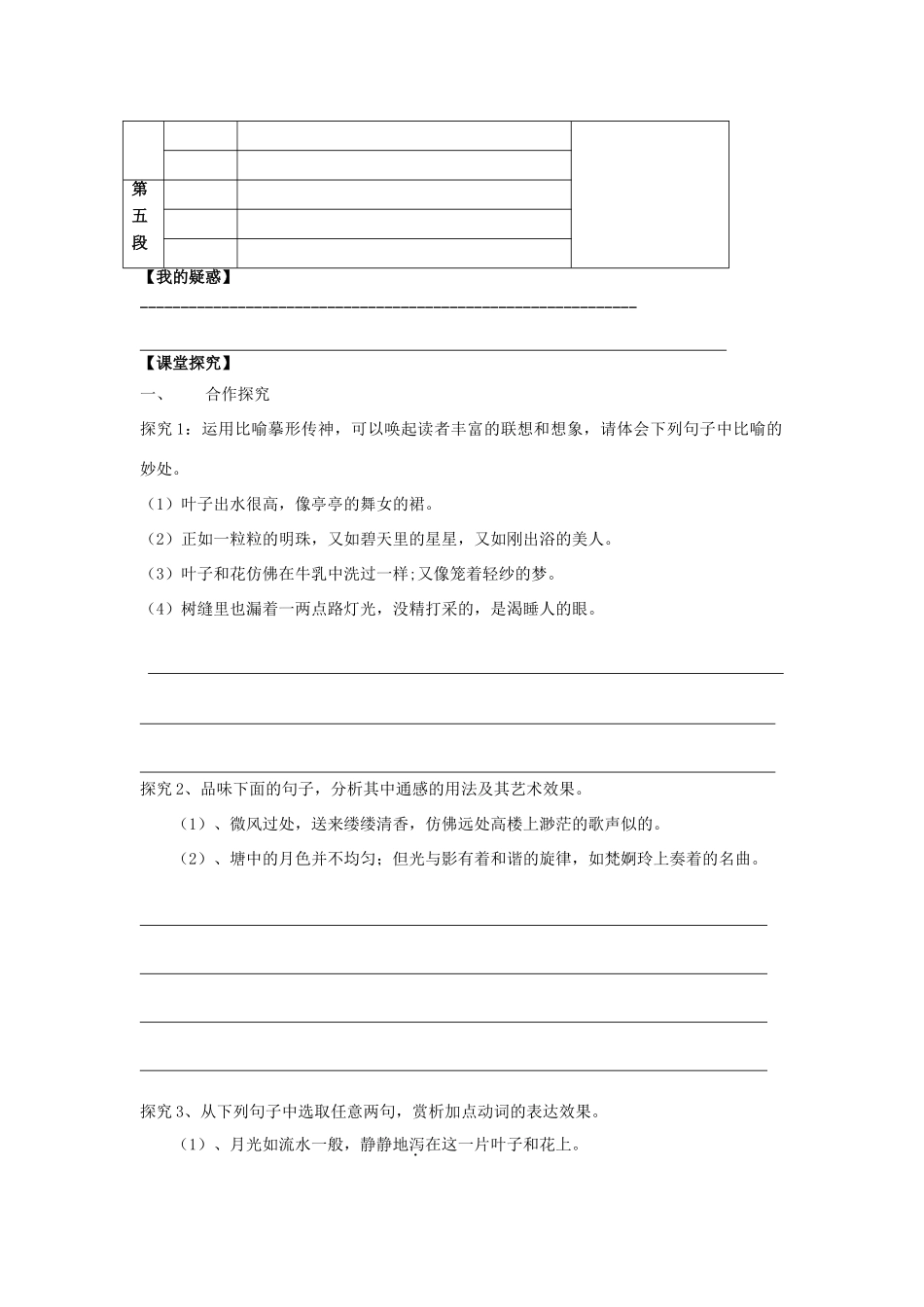

《荷塘月色》第二课时【学习目标】1.品味本文语言,学习借景抒情、情景交融的表达技巧和通感、博喻的修辞手法的运用。2.体会作者向往自由的思想感情和高雅的审美情趣。【学法指导】1.诵读感悟法 2.研究性学习法【课文助读】(一)文体知识:散文包括抒情散文、叙事散文、写景散文、哲理散文。散文重在抒情,但情有独钟,情有所系。《文心雕龙》说:“人禀七情,应物而动。物色三动,心亦摇焉。”眼前的物象唤醒记忆中的表象,情感体验也一同苏醒,于是心物感应,情景相生,触景生情,缘情造景。正所谓 “一切景语皆情语”(王国维)。郁达夫在论及现代散文时说:“作者处处不忘自我,也处处不忘自然与社会。……一粒沙里见世界,半瓣花上说人情,就是现代散文的特征之一。” 由此可见要热爱生活,用心体验生活就能写出好文章。写景是为了抒情,客观事物都深深地打上了作者主观情感的烙印! (二)知识链接1. 修辞知识:通感通感又叫移觉。在文学创作过程中,作家为了突出事物的某方面的特征,或突出表现某种感情,常需运用联想或想像活动,把某一感官所感觉到的事物,通过另一感官表现出来。宋祁《玉楼春》词:“红杏枝头春意闹”, 钱钟书在《通感》中指出:“用‘闹’字,是想把事物的无声的姿态描摹成好像有声音,表示在视觉里仿佛获得了听觉的感受。”这就是通感。比如,“你笑得很甜”, “甜”是用来形容味道的,这里却用形容味觉的词来形容视觉,就是通感。通感例句:(1)“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)分析:以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。(2)“唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一丝钢线抛入天际……如一条飞蛇在黄山三十六峰半腰盘绕穿插……忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作于白道五色火花,纵横散乱”。(刘鹗《老残游记》)分析:视觉与听觉相勾通,写出了王小玉的高超技艺。2. 修辞知识:博喻博喻,是比喻的一种。它是连用两个或多个喻体来描绘和说明一个本体的一种修辞手法。其格式是:甲像乙,像丙,像丁……。 博喻具有一般比喻的修辞作用,能通过对事物的特征进行描绘,使事物生动、具体,给人以鲜明深刻的印象;能使深奥的道理浅显易懂更重要的是,博喻可以从不同角度或几个方面来形容、说明本体,使比喻更加丰富,使人对事物(本体)的认识更加全面。例如: (1)天上的云,姿态万千,变化无常:有的像...