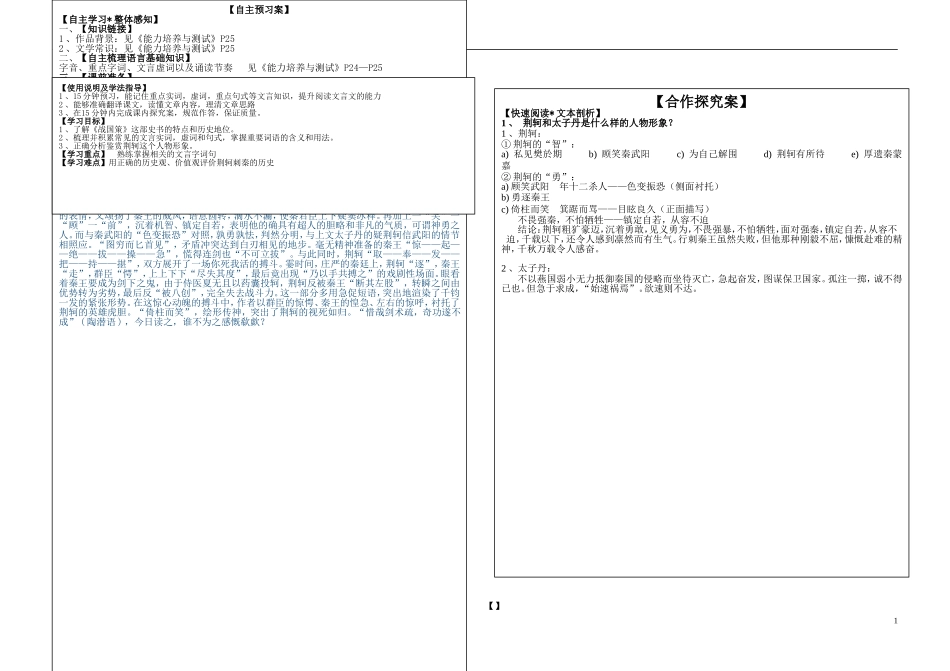

第五课《荆轲刺秦王》 [来源:学科网][来源:学#科#网 Z#X#X#K][来源:学科网 ZXXK][来源:学#科#网][来源:学科网]【】1【自主预习案】【自主学习* 整体感知】一、【知识链接】1 、作品背景:见《能力培养与测试》P252 、文学常识:见《能力培养与测试》P25二、【自主梳理语言基础知识】字音、重点字词、文言虚词以及诵读节奏 见《能力培养与测试》P24—P25三、【课前准备】1. 荆轲刺秦王是在怎样的形势下发生的?课文写当时形势的语言有何特点? 明确:秦军破赵,势如破竹,大军压境,燕国危在旦夕。课文写形势,连用几个动词短语,以短促的 语气交代逼人的形势,渲染了紧张、危急的气氛。“尽收其地”的“尽”,写出了秦军之“强”,也应了太子丹“今秦有贪利之心而欲不可足也,非尽天下之地,臣海内之王者,其意不厌”的判断。太子丹认为“秦兵旦暮渡易水”,“日已尽矣”,因而催促荆轲实施刺秦王的计划,意图抵抗秦军的大举进攻,同时也报“见陵”之仇。2 、课文的第三部分写“廷刺秦王”,是故事的高潮,主要写了哪些场面?人物的语言、动作有什么特点?人物的性格如何?明确:这一部分描绘荆轲与秦王正面交锋,可谓波澜迭起,荆轲的性格也表现得淋漓尽致。这一部分情节可概括为:厚遗蒙嘉——顾笑武阳——图穷匕见——倚柱笑骂四个场面。“ 厚遗蒙嘉”,得以引见,可见行事周密。献图时,年十二就杀人的秦武阳竟“色变振恐”,眼看事情就要败露。在这猝然生变的节骨眼儿上,荆轲面不改色心不跳,几句话,既遮掩了秦武阳失常的表情,又颂扬了秦王的威风,语意圆转,滴水不漏,使秦君臣上下疑窦冰释。再加上一“笑”一“顾”一“前”,沉着机智、镇定自若,表明他的确具有超人的胆略和非凡的气质,可谓神勇之人。而与秦武阳的“色变振恐”对照,孰勇孰怯,判然分明,与上文太子丹的疑荆轲信武阳的情节相照应。“图穷而匕首见”,矛盾冲突达到白刃相见的地步。毫无精神准备的秦王“惊——起——绝——拔——操——急”,慌得连剑也“不可立拔”。与此同时,荆轲“取——奉——发——把——持——揕”,双方展开了一场你死我活的搏斗。霎时间,庄严的秦廷上,荆轲“逐”,秦王“走”,群臣“愕”,上上下下“尽失其度”,最后竟出现“乃以手共搏之”的戏剧性场面。眼看着秦王要成为剑下之鬼,由于侍医夏无且以药囊投轲,荆轲反被秦王“断其左股”,转瞬之间由优势转为劣势,最后反“被八创”,完全失去战斗力。这一部分多用急促短语,突...