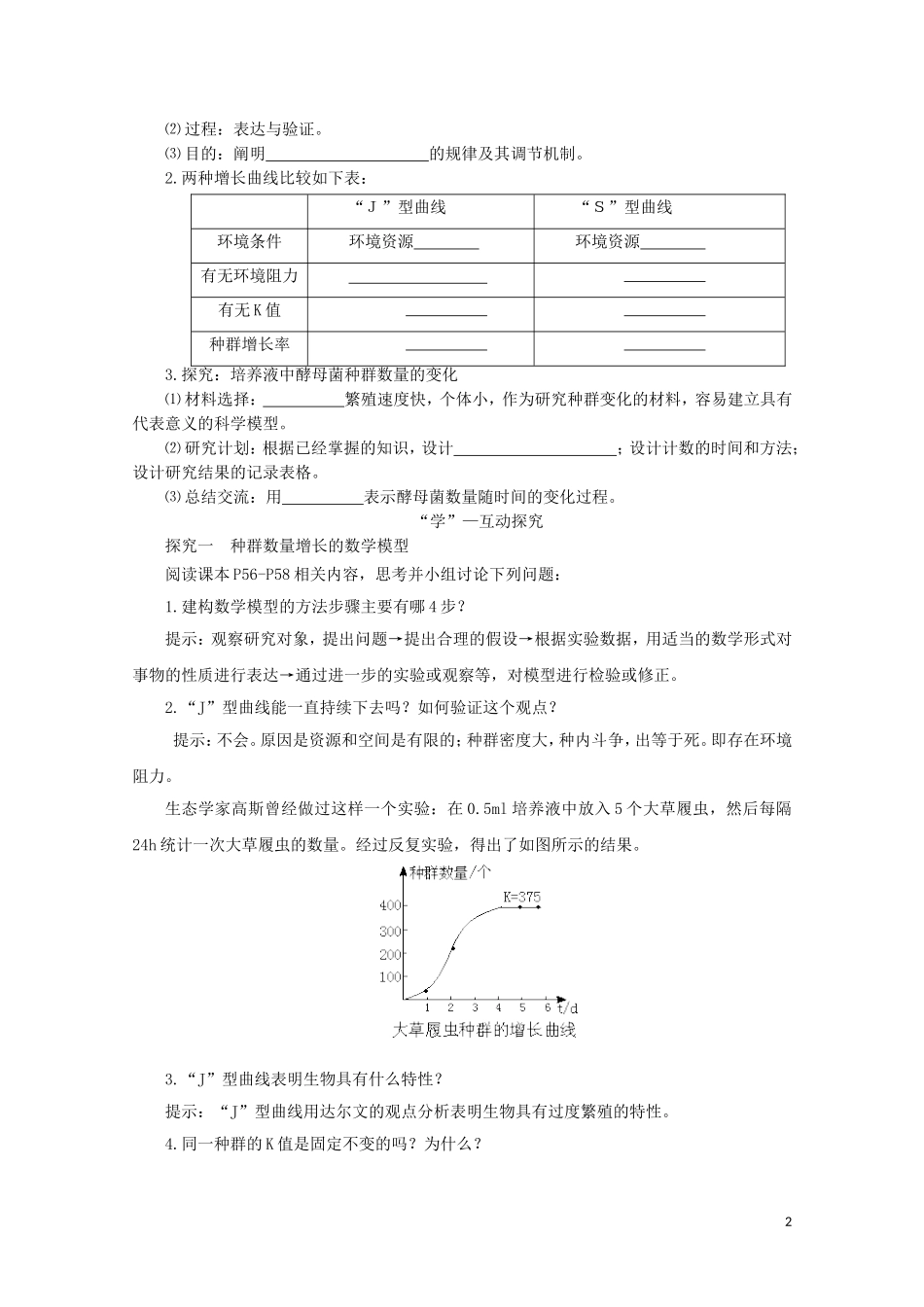

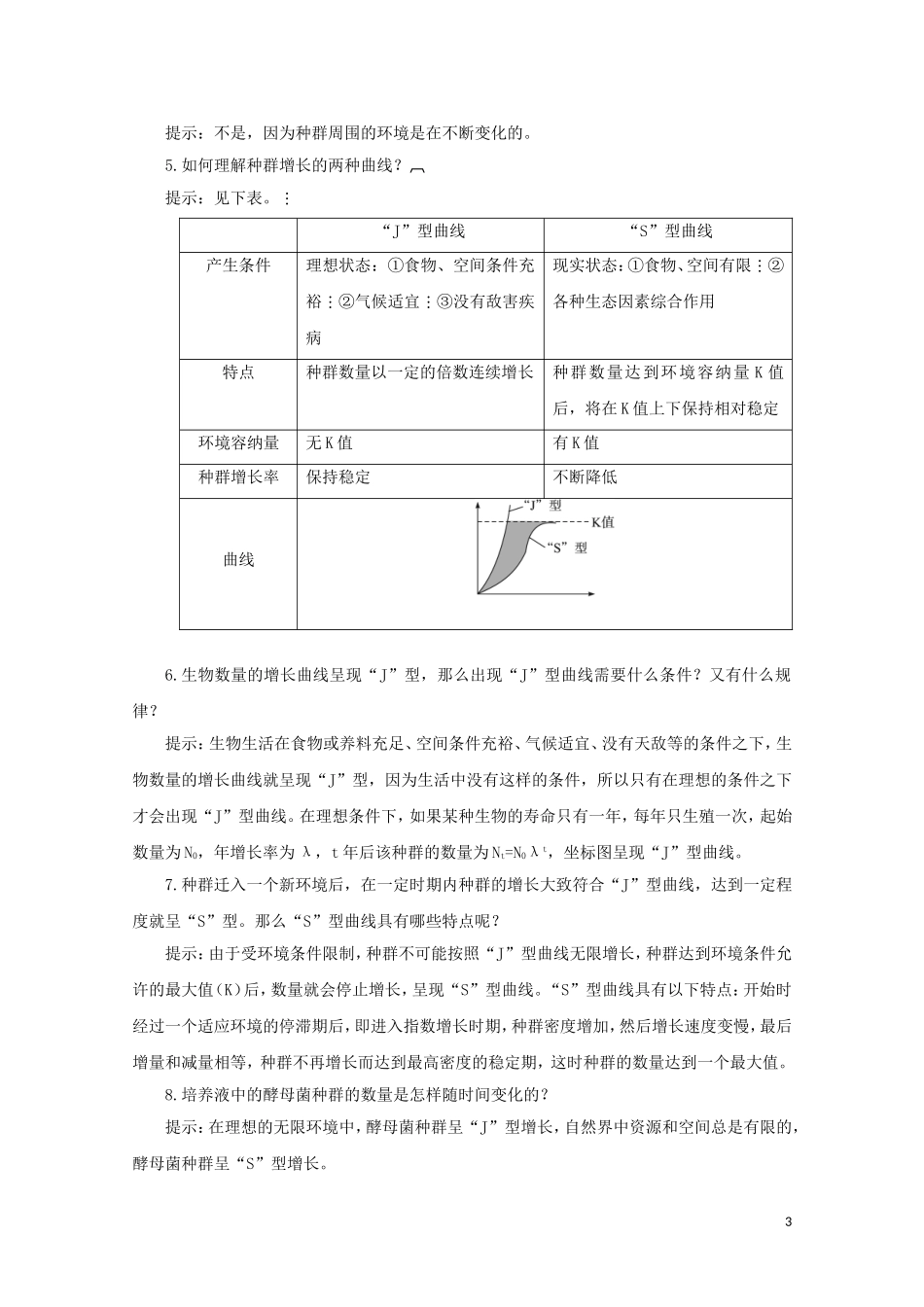

2014-2015 学年高中生物 3.1.2 种群数量的增长规律同步导学案 苏教版必修 3一、目标导航1、学习目标(1)说明建构种群增长模型的方法。(2)通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。(3)注人类活动对种群数量变化的影响。2、重难点重点:(1)种群数量增长的规律。(2)制约种群数量变动的因素。(3)尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。难点:(1)种群数量增长的规律及制约种群数量变动的因素的辨证分析。(2)建构种群增长的数学模型。二、知识网络三、导学过程 “导”—自主预习一、种群数量的增长规律1.建立数学模型⑴ 地位:对种群进行动态研究过程中的 。1⑵ 过程:表达与验证。⑶ 目的:阐明 的规律及其调节机制。2.两种增长曲线比较如下表:“J”型曲线“S”型曲线环境条件环境资源 环境资源 有无环境阻力 有无 K 值 种群增长率 3.探究:培养液中酵母菌种群数量的变化⑴ 材料选择: 繁殖速度快,个体小,作为研究种群变化的材料,容易建立具有代表意义的科学模型。⑵ 研究计划:根据已经掌握的知识,设计 ;设计计数的时间和方法;设计研究结果的记录表格。⑶ 总结交流:用 表示酵母菌数量随时间的变化过程。“学”—互动探究探究一 种群数量增长的数学模型阅读课本 P56-P58 相关内容,思考并小组讨论下列问题:1.建构数学模型的方法步骤主要有哪 4 步?提示:观察研究对象,提出问题→提出合理的假设→根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达→通过进一步的实验或观察等,对模型进行检验或修正。2.“J”型曲线能一直持续下去吗?如何验证这个观点? 提示:不会。原因是资源和空间是有限的;种群密度大,种内斗争,出等于死。即存在环境阻力。生态学家高斯曾经做过这样一个实验:在 0.5ml 培养液中放入 5 个大草履虫,然后每隔24h 统计一次大草履虫的数量。经过反复实验,得出了如图所示的结果。 3.“J”型曲线表明生物具有什么特性?提示:“J”型曲线用达尔文的观点分析表明生物具有过度繁殖的特性。4.同一种群的 K 值是固定不变的吗?为什么?2提示:不是,因为种群周围的环境是在不断变化的。5.如何理解种群增长的两种曲线?提示:见下表。“J”型曲线“S”型曲线产生条件理想状态:①食物、空间条件充裕②气候适宜③没有敌害疾病现实状态:①食物、空间有限②各种生态因素综合作用特点种群数量以一定的倍数连续增...