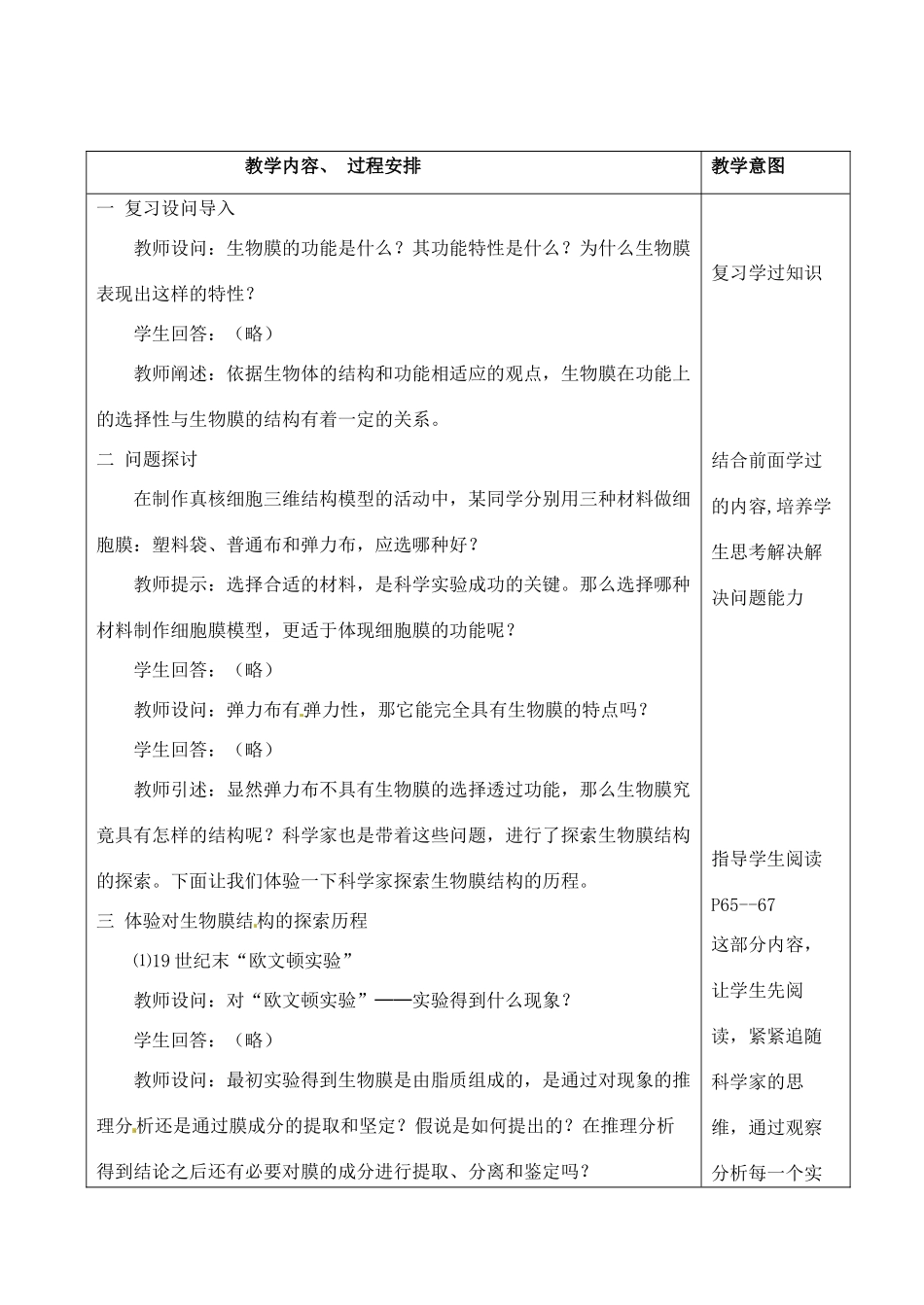

高中生物4.2生物膜的流动镶嵌模型2教案新人教版必修11教学目标1.1知识与技能①简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容②举例说明生物膜具有的流动性特点③通过分析科学家建立生物膜模型的过程阐述科学发展的一般规律1.2过程与方法①分析科学家建立生物膜结构模型过程,尝试提出问题,大胆作出假设②发挥空间想象能力,构建细胞膜的空间立体结构1.3情感、态度与价值观①使学生树立生物结构与功能相适应的生物学辨证观点②培养学生严谨的推理和大胆想象能力③认识到技术的发展在科学研究中的作用,尊重科学且用发展的观点看待科学,树立辨证的科学观2教学重难点2.1教学重点①对生物膜结构的探索历程②生物膜的流动镶嵌模型学说的基本内容2.2教学难点探讨建立生物膜模型的过程,如何体现结构与功能相适应的观点3教学策路以学生“自主、探究、合作”的学习方式来优化课堂学习与教学,实现课程教学目标。本节课采用“引导—观察分析实验现象—提出假设—实验验证再分析”的教学模式,融合运用引导启发、观察分析、对比归纳、联系实例等方法,配以多媒体辅助教学,尤其在体验生物膜的探索历程上给学生以动态的感觉。本节安排1课时。4教学过程教学内容、过程安排教学意图一复习设问导入教师设问:生物膜的功能是什么?其功能特性是什么?为什么生物膜表现出这样的特性?学生回答:(略)教师阐述:依据生物体的结构和功能相适应的观点,生物膜在功能上的选择性与生物膜的结构有着一定的关系。二问题探讨在制作真核细胞三维结构模型的活动中,某同学分别用三种材料做细胞膜:塑料袋、普通布和弹力布,应选哪种好?教师提示:选择合适的材料,是科学实验成功的关键。那么选择哪种材料制作细胞膜模型,更适于体现细胞膜的功能呢?学生回答:(略)教师设问:弹力布有弹力性,那它能完全具有生物膜的特点吗?学生回答:(略)教师引述:显然弹力布不具有生物膜的选择透过功能,那么生物膜究竟具有怎样的结构呢?科学家也是带着这些问题,进行了探索生物膜结构的探索。下面让我们体验一下科学家探索生物膜结构的历程。三体验对生物膜结构的探索历程⑴19世纪末“欧文顿实验”教师设问:对“欧文顿实验”──实验得到什么现象?学生回答:(略)教师设问:最初实验得到生物膜是由脂质组成的,是通过对现象的推理分析还是通过膜成分的提取和坚定?假说是如何提出的?在推理分析得到结论之后还有必要对膜的成分进行提取、分离和鉴定吗?复习学过知识结合前面学过的内容,培养学生思考解决解决问题能力指导学生阅读P65--67这部分内容,让学生先阅读,紧紧追随科学家的思维,通过观察分析每一个实学生交流、讨论:(略)教师讲述:对现象的推理分析是要进行鉴定,才能准确地说明问题。可是鉴于当时技术的限制,不能进行对结构物质的提取。⑵20世纪初“荷兰科学家实验”教师设问:对“荷兰科学家实验”──实验得到什么现象?如果你是科学家,展开大胆想象,你会推测出什么样的结论?展示“磷脂分子图”学生讨论、交流、(略)教师讲述:先解释磷脂的结构组成,强调头部磷脂的亲水性和尾部脂肪酸的疏水性,解释细胞膜中的磷脂是双层的;然后说明科学技术的发展促进了科学探索的进程。教师引述:知道了膜中脂质的结构,那么蛋白质又处于如何的位置呢?有人推测出脂质两边覆盖蛋白质的理论。⑶20世纪40年代“罗伯特森电镜实验”教师设问:对“罗伯特森电镜实验”──实验得到什么现象?让你来推测,你会推出什么样的结论?图片展示电镜下细胞膜的结构。学生交流、讨论:(略)教师讲述:借助于电镜,罗伯特森观察到了细胞膜的结构,并推出静态结构。“三明治”结构模型有什么不足?课件展示:细胞分裂、草履虫的运动和分裂、成熟植物细胞的质壁分裂与复原现象。教师设问:罗伯特森细胞膜静态结构能说明这些生命现象吗?学生:(略)教师讲述:20世纪60年代,有人对此静态观点提出异议。并随着科学技术的发展,对蛋白质的位置也提出了准确的说法,指出蛋白质不是验现象说明了什么问题,并大胆地提出假设。用事实与理论不符来继续推动探索细胞膜的结构用Flash课件动全部平铺在脂质的表面,有的镶嵌在脂质双分子...