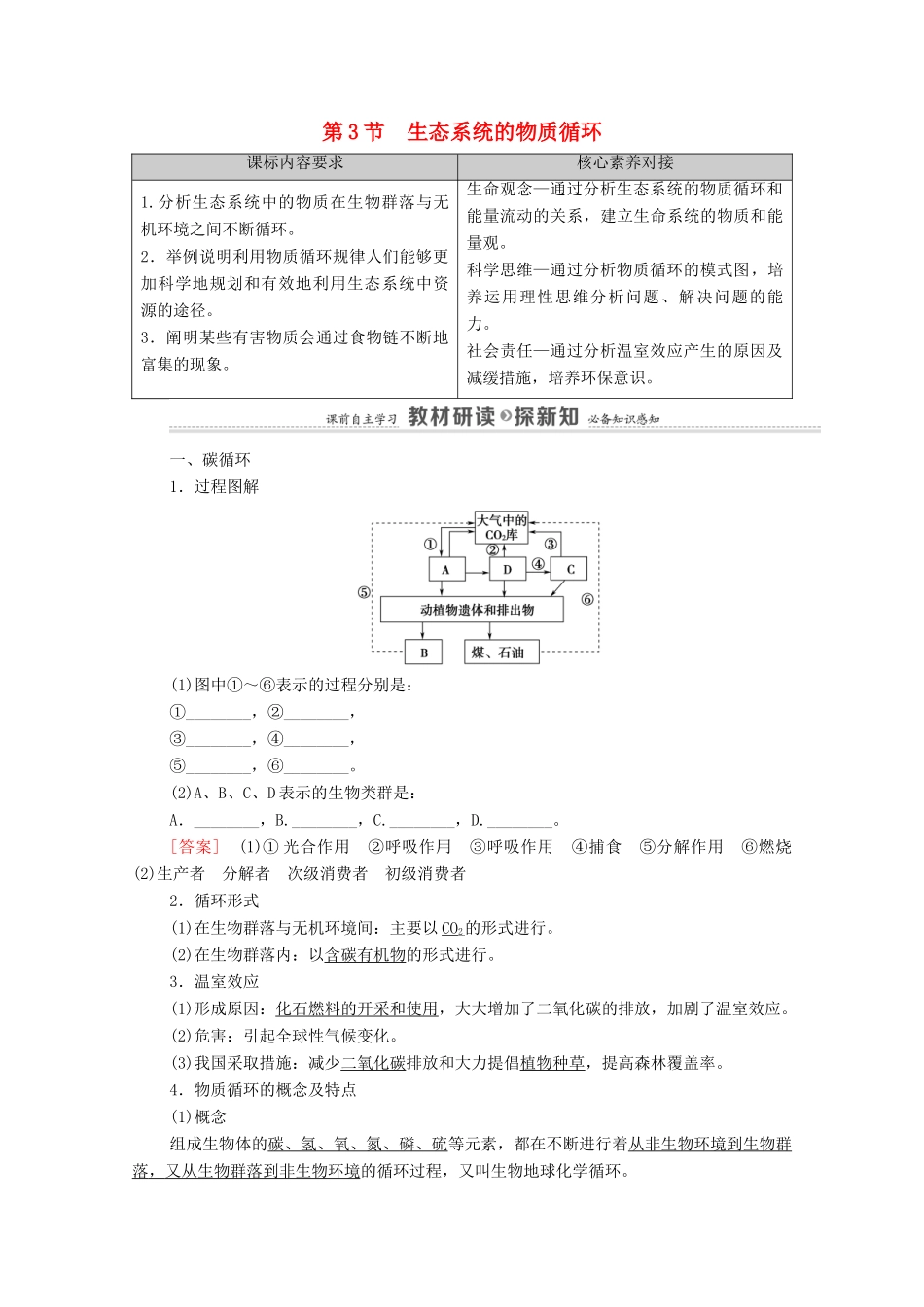

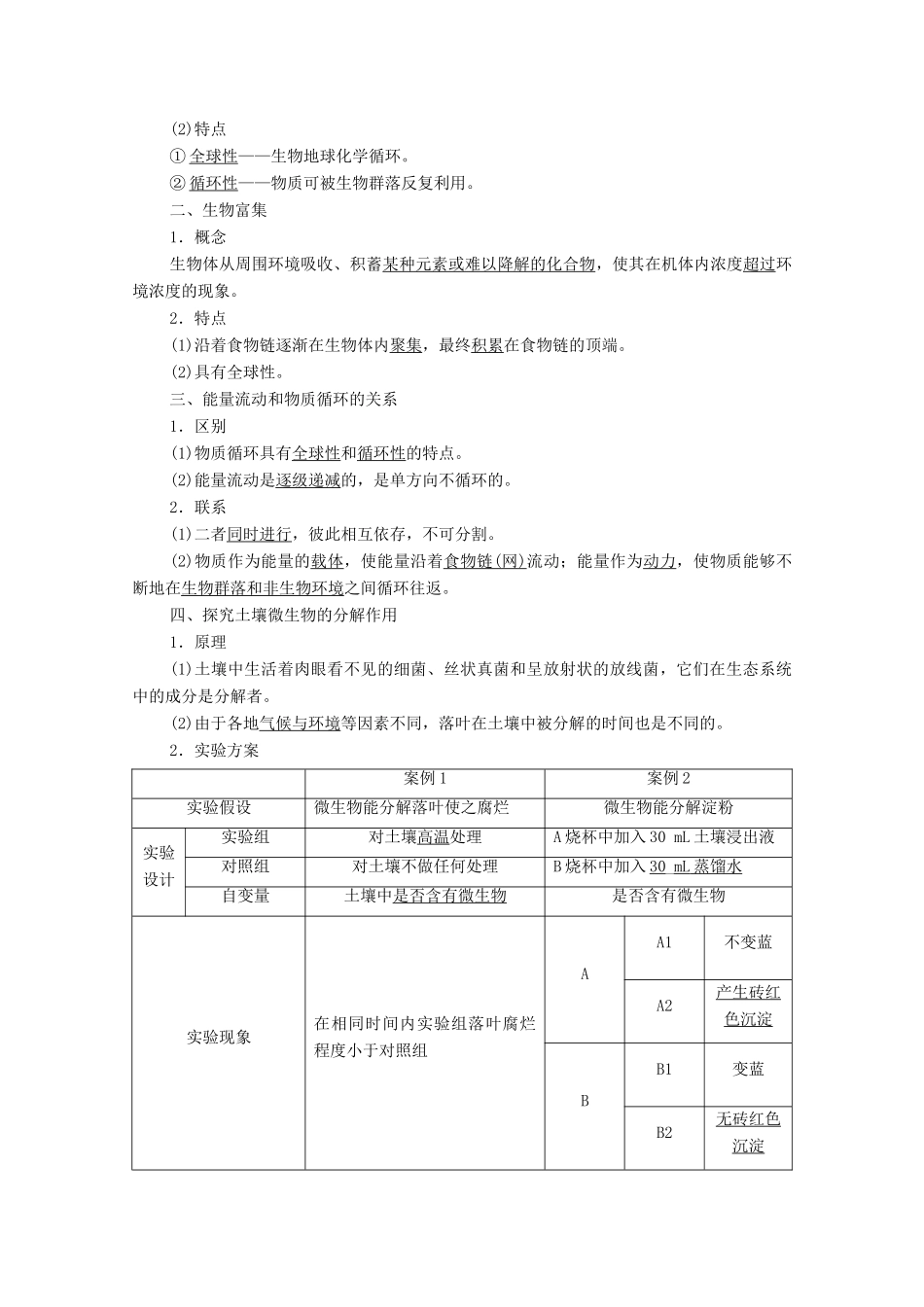

第3节生态系统的物质循环课标内容要求核心素养对接1.分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间不断循环。2.举例说明利用物质循环规律人们能够更加科学地规划和有效地利用生态系统中资源的途径。3.阐明某些有害物质会通过食物链不断地富集的现象。生命观念—通过分析生态系统的物质循环和能量流动的关系,建立生命系统的物质和能量观。科学思维—通过分析物质循环的模式图,培养运用理性思维分析问题、解决问题的能力。社会责任—通过分析温室效应产生的原因及减缓措施,培养环保意识。一、碳循环1.过程图解(1)图中①~⑥表示的过程分别是:①________,②________,③________,④________,⑤________,⑥________。(2)A、B、C、D表示的生物类群是:A.________,B.________,C.________,D.________。[答案](1)①光合作用②呼吸作用③呼吸作用④捕食⑤分解作用⑥燃烧(2)生产者分解者次级消费者初级消费者2.循环形式(1)在生物群落与无机环境间:主要以CO2的形式进行。(2)在生物群落内:以含碳有机物的形式进行。3.温室效应(1)形成原因:化石燃料的开采和使用,大大增加了二氧化碳的排放,加剧了温室效应。(2)危害:引起全球性气候变化。(3)我国采取措施:减少二氧化碳排放和大力提倡植物种草,提高森林覆盖率。4.物质循环的概念及特点(1)概念组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,又叫生物地球化学循环。(2)特点①全球性——生物地球化学循环。②循环性——物质可被生物群落反复利用。二、生物富集1.概念生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。2.特点(1)沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端。(2)具有全球性。三、能量流动和物质循环的关系1.区别(1)物质循环具有全球性和循环性的特点。(2)能量流动是逐级递减的,是单方向不循环的。2.联系(1)二者同时进行,彼此相互依存,不可分割。(2)物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。四、探究土壤微生物的分解作用1.原理(1)土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分是分解者。(2)由于各地气候与环境等因素不同,落叶在土壤中被分解的时间也是不同的。2.实验方案案例1案例2实验假设微生物能分解落叶使之腐烂微生物能分解淀粉实验设计实验组对土壤高温处理A烧杯中加入30mL土壤浸出液对照组对土壤不做任何处理B烧杯中加入30_mL蒸馏水自变量土壤中是否含有微生物是否含有微生物实验现象在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组AA1不变蓝A2产生砖红色沉淀BB1变蓝B2无砖红色沉淀结论分析微生物对落叶有分解作用土壤浸出液中的微生物能分解淀粉判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.碳可在森林群落和无机环境之间进行循环。()2.无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用。()3.生物富集具有全球性。()4.植物可通过呼吸作用和光合作用参与生态系统的碳循环。()5.生态系统的物质循环和能量流动是独立进行的。()6.物质是单向流动、不可循环的。()提示:1.√2.√3.√4.√5.×生态系统的物质循环和能量流动是同时进行,彼此相互依存,不可分割。6.×物质在生物群落与无机环境间可被循环利用。碳循环1.碳循环分析(1)碳存在形式(2)碳循环形式:进入生物群落生物群落内部返回无机环境形式CO2含碳有机物CO2方式光合作用和化能合成作用通过食物链或食物网a.生产者和消费者的呼吸作用b.分解者的分解作用c.化学燃料的燃烧方向在群落内部单向,群落与无机环境之间双向(3)碳元素的传递规律:碳元素在无机环境与生物群落之间传递时,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他成分之间的传递都是单向的(判断生态系统各成分的依据)。2.温室效应合作探究:1.如图是自然界碳循环的简图,据图分析并回答下列有关问题:(1)图中的甲、乙、丙分别是什么?①、②、③分别表示什么过程?提示:分解者、消费者、生产者。通过分解者、...