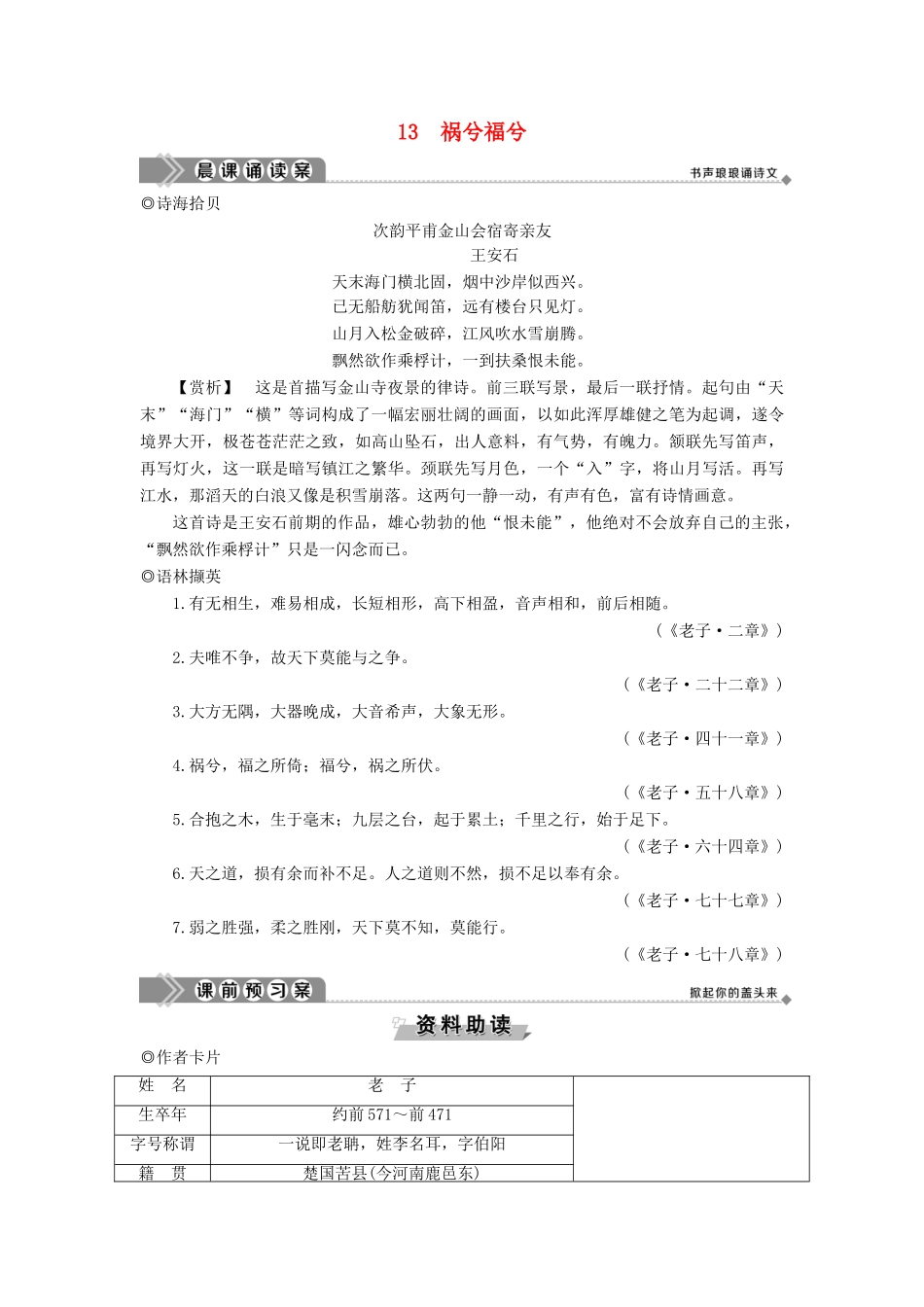

13祸兮福兮◎诗海拾贝次韵平甫金山会宿寄亲友王安石天末海门横北固,烟中沙岸似西兴。已无船舫犹闻笛,远有楼台只见灯。山月入松金破碎,江风吹水雪崩腾。飘然欲作乘桴计,一到扶桑恨未能。【赏析】这是首描写金山寺夜景的律诗。前三联写景,最后一联抒情。起句由“天末”“海门”“横”等词构成了一幅宏丽壮阔的画面,以如此浑厚雄健之笔为起调,遂令境界大开,极苍苍茫茫之致,如高山坠石,出人意料,有气势,有魄力。颔联先写笛声,再写灯火,这一联是暗写镇江之繁华。颈联先写月色,一个“入”字,将山月写活。再写江水,那滔天的白浪又像是积雪崩落。这两句一静一动,有声有色,富有诗情画意。这首诗是王安石前期的作品,雄心勃勃的他“恨未能”,他绝对不会放弃自己的主张,“飘然欲作乘桴计”只是一闪念而已。◎语林撷英1.有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。(《老子·二章》)2.夫唯不争,故天下莫能与之争。(《老子·二十二章》)3.大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。(《老子·四十一章》)4.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。(《老子·五十八章》)5.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。(《老子·六十四章》)6.天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。(《老子·七十七章》)7.弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。(《老子·七十八章》)◎作者卡片姓名老子生卒年约前571~前471字号称谓一说即老聃,姓李名耳,字伯阳籍贯楚国苦县(今河南鹿邑东)相关材料春秋末思想家,道家的创始人,世界文化名人。老子博学多才,孔子周游列国到周时曾到洛邑向老子问礼。老子晚年乘青牛西去,在函谷关写成了五千言的《道德经》(又名《老子》),最后不知所终。《道德经》含有丰富的辩证法思想,老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头,老子也因其深邃的哲学思想而被尊为“中国哲学之父”。老子的思想被庄子传承,并与儒家和后来的佛家思想一起构成了中国传统思想文化的内核。道教出现后,老子被尊为“太上老君”。◎背景呈现春秋时期,周室衰微,礼崩乐坏,诸侯尾大不掉,王室难以控制。诸侯打着“尊王攘夷”的旗号,互相以武力征伐,其目的就是称霸天下。为了达到目的,他们往往急功近利但结果却是“欲速则不达”。应当说当时整个社会的心态都是轻浮躁动的,因而诸侯行事也想走捷径。有鉴于此,老子著了《道德经》,提出了“天道无为,顺其自然”的观点,试图扭转世风,改变现实。◎知识链接老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说,把宇宙看成一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律变化的,而“道”是世界的本源。老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想。在政治思想上,老子主张“无为”,认为只有无为才能无不为。他是道家学派的创始人,他的学说对中国封建社会的政治和思想都有很大的影响。一、字音辨识若存若亡(wánɡ)敝则新(bì)夷道若颣(lèi)不自矜(jīn)质真若渝(yú)大方无隅(yú)廉而不刿(ɡuì)受国之垢(ɡòu)二、通假字①高下相盈“盈”通“呈”,呈现②建德若偷“建”通“健”,刚健③起于累土“累”通“蔂”,装土的筐子④受国之垢“垢”通“诟”,耻辱三、一词多义(2)亡(3)于四、词类活用曲则全,枉则直形容词活用作动词,保全;伸直五、古今异义①有无相生,难易相成,长短相形古义:在相互比较和对照中显现出来。今义:旧时迷信,谓观察人的状貌能知其命运。俗称“相面”。②上士闻道,勤而行之古义:士,在古代一般指有知识、有技艺的人,老子把这些人分为上中下三等。今义:一种军衔。③大白若辱,广德若不足古义:最纯洁的白色。今义:完全暴露、彻底明白。④大方无隅,大器晚成古义:最方正的。今义:气量大,对财物等不计较;举止自然,不拘谨,不做作。⑤大音希声,大象无形古义:大的形象。今义:一种动物的名称。六、文言句式①受国之垢,是谓社稷主判断句②受国不祥,是为天下王判断句③而攻坚强者莫之能胜宾语前置句④为之于未有状语后置句⑤千里之行,始于足下状语后置句⑥天下莫柔弱于水状语后置句⑦不笑不足以为道被动句1.借助注释和工具...