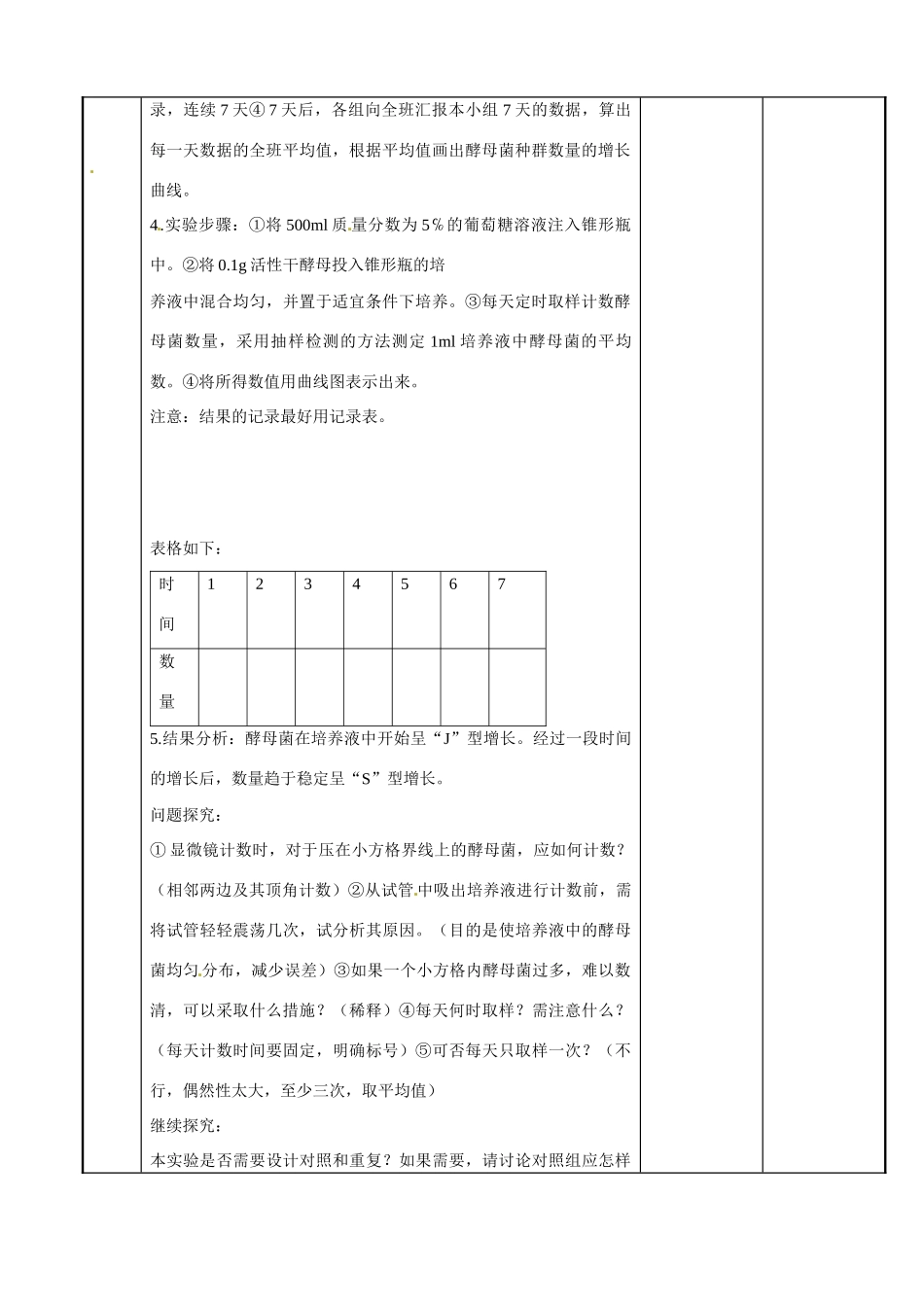

江苏省新沂市第二中学高中生物《3.1生物群落的基本单位—种群(第3课时)》教案苏教版必修3教学目标1.知识目标(1)、说明建构种群增长模型的方法。(2)、通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。(3)、用数学模型解释种群数量的变化。(4)、关注人类活动对种群数量变化的影响。2.能力目标能够说出培养液中酵母菌种群数量的变化3.情感态度与价值观体验、领悟科学研究的方法,培养不断创新的精神。重点尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。难点建构种群增长的数学模型。教法讲授法、讨论法、探究法教学过程教学内容个案调整教师主导活动学生主体活动导入新课过渡:如果我们在实验室研究种群的数量变化,你会选择怎样的种群呢?学生讨论,根据体型大小、繁殖时间等考虑。设疑:如果我们想知道一个锥形瓶中有多少酵母菌,关于酵母菌种群的增长,我们可以提出哪些问题呢?根据提出的问题作出假设,并设计实验方案。学生讨论,小组代表汇报本组的讨论结果。某具体方案设计如下:1.提出问题:培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的?2.作出假设:酵母菌种群数量随时间呈“S”型增长。3.设计实验:①全班同学分成甲乙丙等若干实验组②分别用等量培养液,在相同适宜的环境中培养等量的酵母菌③每天用血球计数板,采用抽样检测的方法计数一个小方格内的酵母菌数量并做记录,连续7天④7天后,各组向全班汇报本小组7天的数据,算出每一天数据的全班平均值,根据平均值画出酵母菌种群数量的增长曲线。4.实验步骤:①将500ml质量分数为5℅的葡萄糖溶液注入锥形瓶中。②将0.1g活性干酵母投入锥形瓶的培养液中混合均匀,并置于适宜条件下培养。③每天定时取样计数酵母菌数量,采用抽样检测的方法测定1ml培养液中酵母菌的平均数。④将所得数值用曲线图表示出来。注意:结果的记录最好用记录表。表格如下:时间1234567数量5.结果分析:酵母菌在培养液中开始呈“J”型增长。经过一段时间的增长后,数量趋于稳定呈“S”型增长。问题探究:①显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应如何计数?(相邻两边及其顶角计数)②从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻震荡几次,试分析其原因。(目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差)③如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,可以采取什么措施?(稀释)④每天何时取样?需注意什么?(每天计数时间要固定,明确标号)⑤可否每天只取样一次?(不行,偶然性太大,至少三次,取平均值)继续探究:本实验是否需要设计对照和重复?如果需要,请讨论对照组应怎样设计和操作,如果不需要,请说明理由。板书设计课外作业教学札记