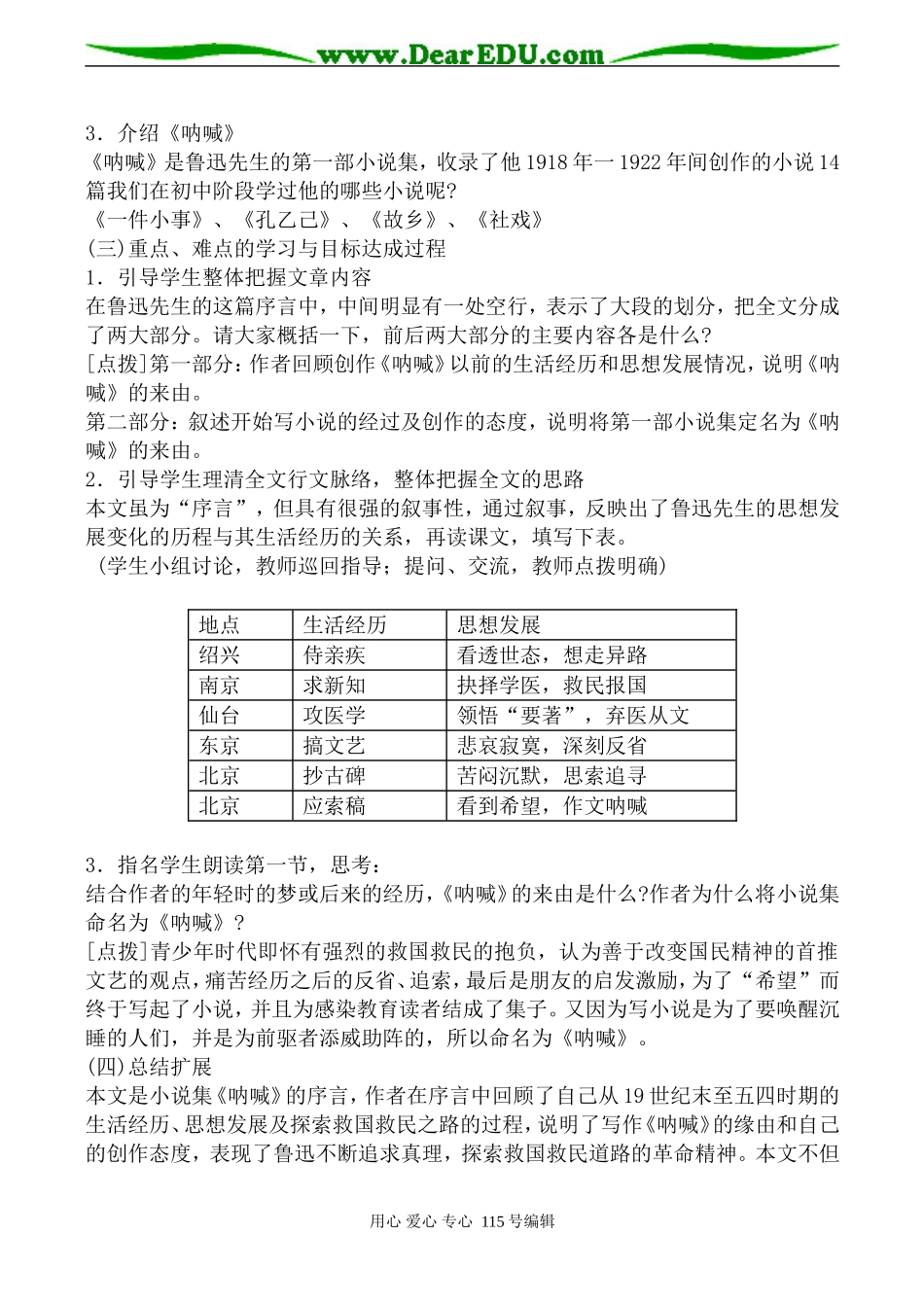

《呐喊》自序一.素质教育目标(一)知识教学点1.了解关于序言的文体知识。2.把握文章的主要内容;明确《呐喊》创作的缘由及《呐喊》的创作经过。(二)能力训练点1.理解文中内涵丰富的语句的含义。2.学习本文围绕中心按时间顺序组织材料,选择典型事例说明思想发展过程的写法。(三)德育渗透点理清鲁迅思想发展的历程,学习鲁迅不断追求真理,探索救国救民道路的革命精神(四)美育渗透点学习、欣赏本文独具特色的写作风格——夹叙夹议;品味精炼含蓄的语句。二.学法引导本文是鲁迅先生为自己的小说集写的序言,记叙了作者思想发展的历程,同时也表达了作者的社会观、文艺观和创作态度。1.通读全文,概括出鲁迅先生思想发展的四个阶段。(概括段意可借助复句分析和句间关系、语法分析等手段,充分认识第一段及倒数第二、三、四段各句关系或复句关系,然后借助表示地点的词语以及承递性的语句,列出全文提纲。)2.了解“序”的文体特点,在理解全文大意的前提下,结合本文的文体和重点语段,概括出鲁迅先生创作小说并命名为《呐喊》的由来。3.理解文意时,可结合初中学过的鲁迅的小说《孔乙己》、《一件小事》、《故乡》等,对重点语段要细加揣摩,并通过同学间的相互讨论,质疑解难。4.课外阅读《呐喊》中的小说,如《狂人日记》《药》等,加深对本文的理解。三.重点、难点及解决办法重点:把握作者思想发展变化的历程,品味文中精炼含蓄的语句。难点:作者的社会观、文艺观和创作态度的理解。解决办法:1.充分抓住本文叙事性这一特点,引导学生理清作者生活的变化与思想发展变化的关系,找出促使这些变化的典型事件,进而把握作者思想发展变化的脉络。2.通过对重点语句、重点段落的精读、揣摩,领会《呐喊》的来由及作者创作《呐喊》的目的。3.教师可印发《<自选集>自序》等文章,指导学生进图书馆或上网查阅相关资料,并结合以前学过的《鲁迅自传》等课文,引导学生把握作者的社会观、文艺观和创作态度。四.课时安排2课时用心爱心专心115号编辑五.师生互动活动设计1.教师指导学生在课前认真阅读课文,理清作者在文中叙述的生活上的几个阶段的变化,概括出促使这些变化的典型事件,划出文中难解的段落、语句。2.通过再读《鲁迅自传》,通过上网查阅或进图书馆查阅相关资料,了解鲁迅的生平及一些人物对鲁迅的评价,了解有关《呐喊》的情况。3.课堂教学采用合作讨论的方法,教师通过课前对学生预习情况的了解,设计相关的讨论题和有针对性的训练题,引导学生进行合作讨论。4.可指导学生阅读《呐喊》中的《狂人日记》、《明天》、《风波》、《药》、《阿Q正传》等小说,积累感性材料,以便更好地理解本文的主旨。六.教学步骤第一课时(一)明确目标1.整体把握文意,理清作者生活变化的历程及思想发展变化的历程。2.了解《呐喊》来由及《呐喊》的创作目的。(二)整体感知1.导人新课中国现代文学史上,有这样一位作家,他存在的永久性几乎与任何一个“捍卫”者都无关。也可以这么说:无论喜欢他的人还是不喜欢他的人,都不得不承认,比这个世界里中国许多大作家,他总是有他自己永远令人琢磨不透的独特的思想。这些思想与整个民族在世界上的生存和出路相关,他的思想甚至超越了一个民族自身的范围,他就是中华民族的“民族魂”——鲁迅。鲁迅先生一生很少谈论自己的创作,偶有所作,弥足珍贵,《<呐喊>自序》便是这样一篇表明了作者的社会观、文艺观,揭示作者思想变化发展历程的一篇“序言”。2.解题,介绍“序”的知识《呐喊》自序,从文体上看,属于一篇序言,那么什么是“序言”呢?(引导学生归纳讨论,教师点拨)[点拨]序,又名“序言”、“前言”、“引言”,是放在著作正文之前的文章。作者自己写的叫“自序”,内容多说明写书的目的及成书经过;别人代写的序叫“代序”,内容多介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。前者如鲁迅的《<呐喊>自序》,后者如毛泽东的《<农村调查>序言》。语言表达方式比较灵活,可以以一种表达方式为主,也可以综合运用多种表达方式。如《<农村调查>序言》以议论为主,文天祥的《<指南录>后序》是叙述与抒情相结合,孙中山的《<黄花岗七...