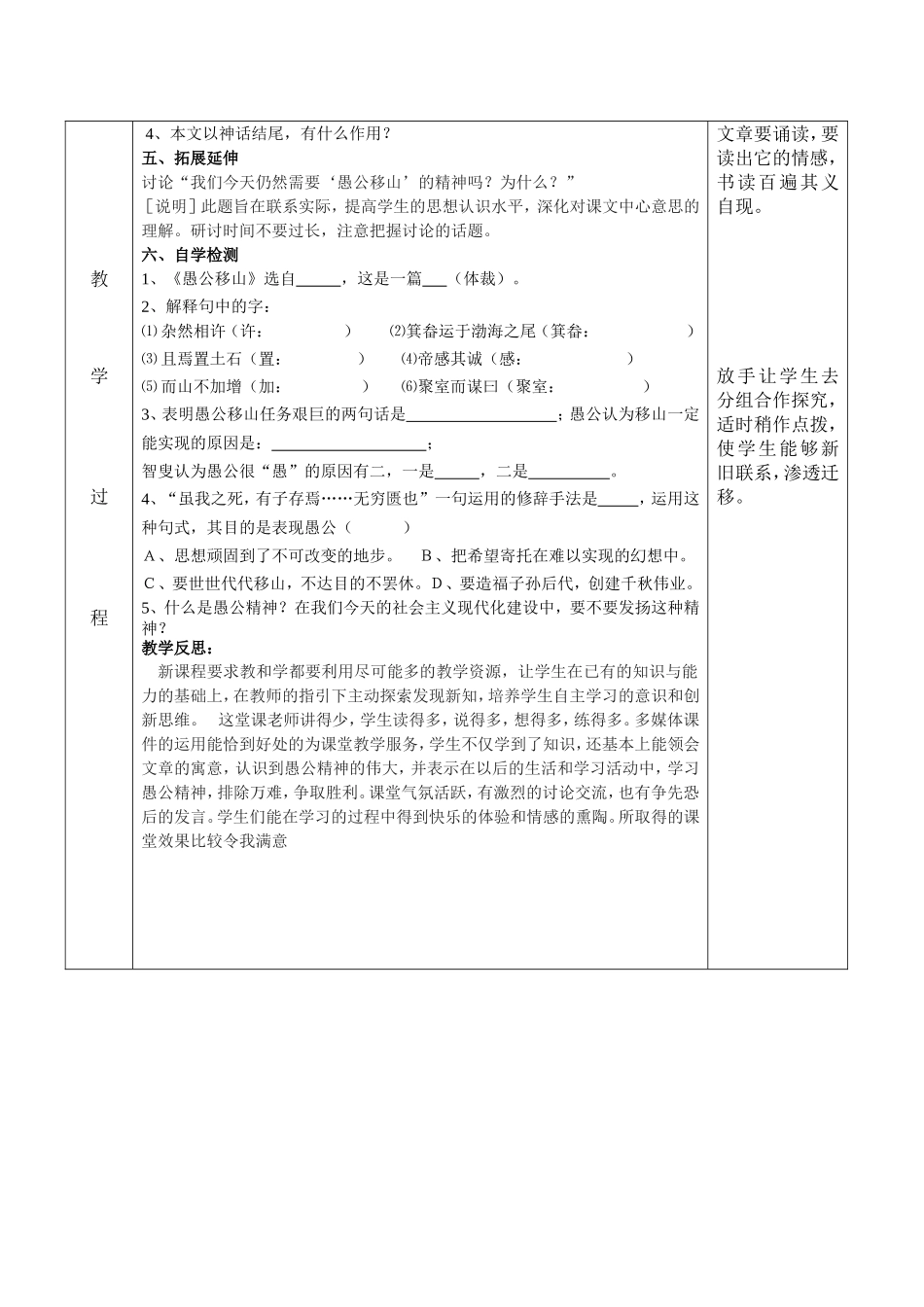

仲兴中学集体备课专用稿纸主备人:徐伟时间2011-12-27地点初三办公室召集人徐伟课题《愚公移山》课时1课时科任教师徐伟教学目标1、扫清字词障碍,准确流利地朗读课文。2、掌握重点字、词、句的意思,能较顺利地翻译课文。3、理解文中运用对比、衬托的手法突出人物形象的写法以及运用神话结尾的作用。4、学习愚公移山的精神,理解愚公形象的现实意义。重难点1、理解文中运用对比、衬托的手法突出人物形象的写法以及运用神话结尾的作用。2、学习愚公移山的精神,理解愚公形象的现实意义。教学过程教学过程一、导入新课、明确目标1、导入新课:2、展示学习目标二、自学督查1、认识作者(简要写出你对作者的了解)2、复习文体。寓言是一种文学形式。它的特点是通过短小精悍而又富有风趣的动物、植物或人类故事,采用象征、比喻、拟人、夸张等手法,寄寓一种思想,给人以某种教益或启示。三、自学指导(1)关于标点符号的停顿。一般来讲顿号停半拍,逗号停一拍,句号、问号、感叹号停两拍。(2)关手段与段之间的停顿。段与段之间停顿可长一些,一般3~5拍即可。(3)关于句中的停顿。句中的停顿,按朗读时感情表达的需要或换气的需要可适当作短暂的停顿,但要以词或短语为单位,以不念破句为标准。如遂率/子孙荷担者/三夫。“子孙荷担者”是一个短语,中间不能停顿,如果停顿了就破坏了短语义的完整,这就叫念破句。四、合作探究:在理解课文的基础上,分小组讨论下列问题,然后回答。1、第一段介绍太行、王屋二山的面积、高度、位置有什么作用?2、阅读第二段回答问题。①用原文回答愚公为什么要移山?愚公想实现的目标是什么?②妻子的“献疑”体现了她的什么心理与用意?③愚公这一壮举是否得到家人或邻里的赞同?从哪些语句可以看出来?④第6句和第8句写了什么?有何作用?⑤为什么单单写一个孀妻遗男的参与?3、阅读第三段回答问题。①智叟的笑和质疑与愚公妻子的献疑有什么不同?②同样是面对移山这件事,为什么愚公和智叟会有截然不同的看法呢?③这样看来,愚公和智叟到底哪个人聪明,哪个愚笨呢?那么,作者在人名前加上“愚”和“智”有何用意?讨论补充记录由课前同学们的导学案完成作为基础,学生应该能够顺利地进行预习展示。教学过程4、本文以神话结尾,有什么作用?五、拓展延伸讨论“我们今天仍然需要‘愚公移山’的精神吗?为什么?”[说明]此题旨在联系实际,提高学生的思想认识水平,深化对课文中心意思的理解。研讨时间不要过长,注意把握讨论的话题。六、自学检测1、《愚公移山》选自,这是一篇(体裁)。2、解释句中的字:⑴杂然相许(许:)⑵箕畚运于渤海之尾(箕畚:)⑶且焉置土石(置:)⑷帝感其诚(感:)⑸而山不加增(加:)⑹聚室而谋曰(聚室:)3、表明愚公移山任务艰巨的两句话是;愚公认为移山一定能实现的原因是:;智叟认为愚公很“愚”的原因有二,一是,二是。4、“虽我之死,有子存焉……无穷匮也”一句运用的修辞手法是,运用这种句式,其目的是表现愚公()A、思想顽固到了不可改变的地步。B、把希望寄托在难以实现的幻想中。C、要世世代代移山,不达目的不罢休。D、要造福子孙后代,创建千秋伟业。5、什么是愚公精神?在我们今天的社会主义现代化建设中,要不要发扬这种精神?教学反思:新课程要求教和学都要利用尽可能多的教学资源,让学生在已有的知识与能力的基础上,在教师的指引下主动探索发现新知,培养学生自主学习的意识和创新思维。这堂课老师讲得少,学生读得多,说得多,想得多,练得多。多媒体课件的运用能恰到好处的为课堂教学服务,学生不仅学到了知识,还基本上能领会文章的寓意,认识到愚公精神的伟大,并表示在以后的生活和学习活动中,学习愚公精神,排除万难,争取胜利。课堂气氛活跃,有激烈的讨论交流,也有争先恐后的发言。学生们能在学习的过程中得到快乐的体验和情感的熏陶。所取得的课堂效果比较令我满意文章要诵读,要读出它的情感,书读百遍其义自现。放手让学生去分组合作探究,适时稍作点拨,使学生能够新旧联系,渗透迁移。