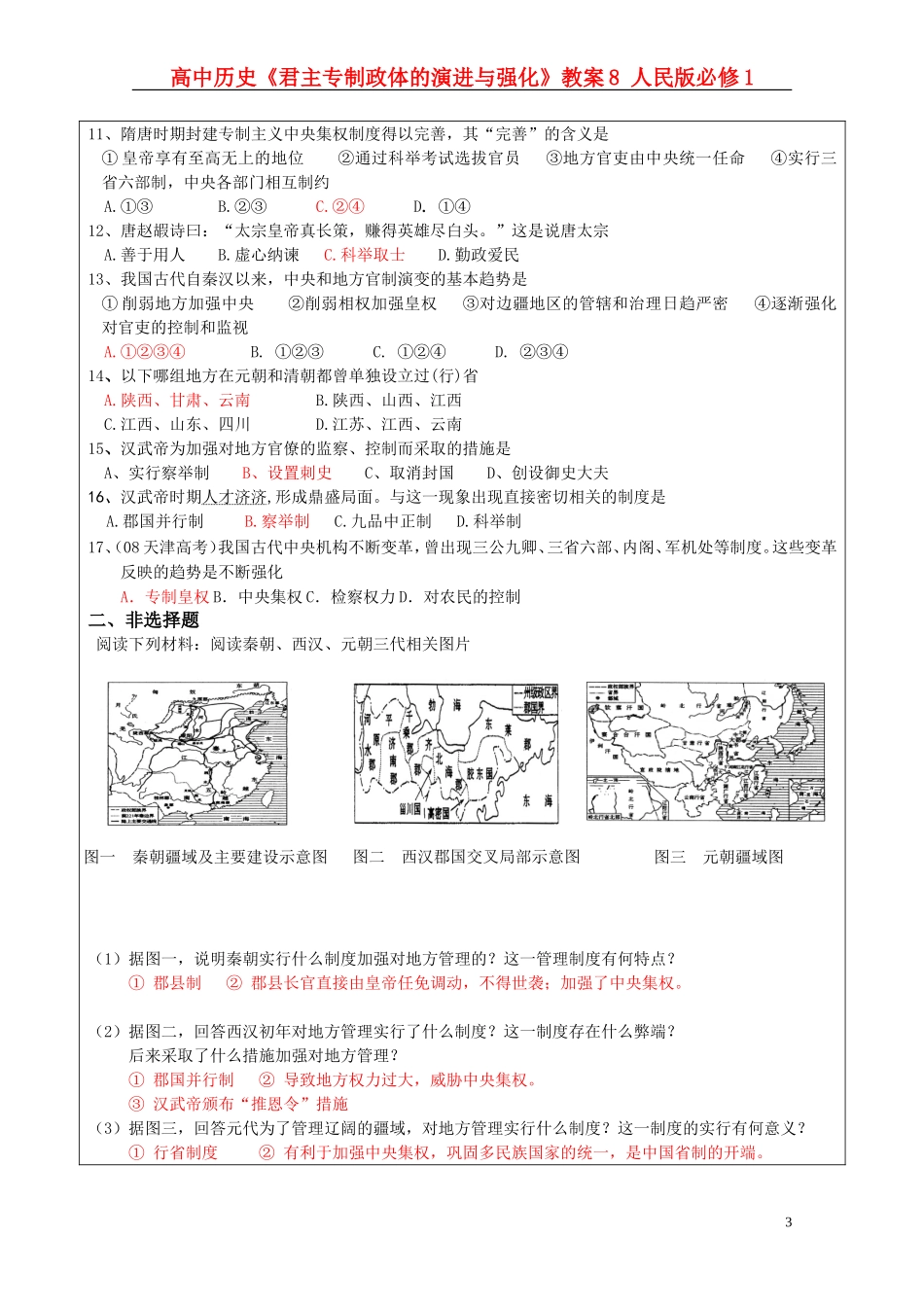

高中历史《君主专制政体的演进与强化》教案8人民版必修1专题一:古代中国的政治制度课题:三、君主专制政体的演进与强化主备人审核人备课时间上课时间学生姓名班级评价批阅时间【教学目标】列举从汉至元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。重点:唐朝三省六部制;元朝行省制度;汉朝至唐朝的选官制度。难点:君主专制政体的演进特点。课前预习:一、君权与相权——君主专制的演进1、汉朝——由“总理大臣”到“外朝”(自主学习)2、唐朝——三省六部制的完善⑴内容①唐代中央设中书省、门下省和尚书省三省,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。②唐初,三省的最高长官都是宰相。三省分工明确,中书省负责草拟诏令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行政令。⑵作用①三省分工明确,既有合作,又相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊。②提高了行政效率,加强了中央集权。③是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。3、北宋——相权的进一步削弱(自主学习)二、元朝行省的设置——中央集权的发展1、目的:为了加强对辽阔疆域的管辖。2、内容:元代确定了以行中书省作为地方行政机构的制度,全国分设十个行中书省。在这十大行政区域之外,还有两个单列的行政区划,一是中书省直辖的腹里,一是宣政院管辖的西藏和四川、青海部分地区。行省之下,分别为路、府、州、县,边远民族地区设置宣慰司进行管理。3、影响:①便利了中央对地方的管理,加强了中央集权。②巩固了多民族国家的统一。③行省制度是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。三、选官制度的历史变化1、汉朝⑴制度:主要实行察举制。汉武帝令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度。孝廉成为士大夫做官的主要途径。⑵评价:这种制度虽然在当时看来比较完善,但是无论从考选的对象和内容,还是从考选的方式和程序来看,都体现出封闭的特征。其形式都是以官举士,权操于上,百姓不得参与,民意无从体现。2、魏晋南北朝⑴制度:主要实行九品中正制。⑵评价:在这种制度下,世家大族子弟依靠门第即可步入仕途,所以她们往往不注重提高才能。而真正有才学、但出身卑微的人,很难在中央和地方出任高官。随着世家大族的没落,依靠门第选官的九品中正制已无法继续下去。3、隋唐⑴制度:隋朝创立科举制,此后成为历朝主要的选官制度。⑵评价:进步性:①科举考试把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手中集中到中央政府,大大加强1高中历史《君主专制政体的演进与强化》教案8人民版必修1了中央集权。②保证了专制政府行政人员的来源,提高了行政效率。③促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成。④以严格的考试作为选官方式,从追求公平公正的角度看,也有一定的合理性。局限性:①考试科目及内容大都不出儒学经义的内容,选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。②它还是最高掌权者又到控制读书人的制度。【知识巩固】一、单选题1、有位学者指出:“中国传统政治中,君权和相权的关系,是一部不断磨擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是A、汉武帝为削弱丞相的职权,任用亲信朝臣,在内廷处理国政形成所谓的“中朝”B、唐代三省的长官都是宰相C、.宋代设置参知政事为副相,分割宰相的权力D、明代宰相称为首辅,清代宰相称为中堂2、钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制”,反映的实质是A.汉代宰相位高权重B.唐代宰相权力下降C.宰相数量逐渐增加D.皇权不断加强3、(08山东高考综合卷)唐朝中央政府具有较高的行政效率,主要原因在于A.增设机构,独立施政B.分工明确,相互协调C.一职多官,互相牵制D.简化机构,总揽于上4、按唐制中男(男丁16岁以上至21岁)不服兵役,成男(男丁22岁以上)才服兵役.某次,封德彝提出中男服役的建议,得到太宗许可。但是,魏征不肯签署文件,并指出这是竭泽而渔的做法。最终此提议没有通过。据此,你认为魏征供职于A、尚书省B、中书省C、兵部D、门下省5、(08江苏高考)唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于...