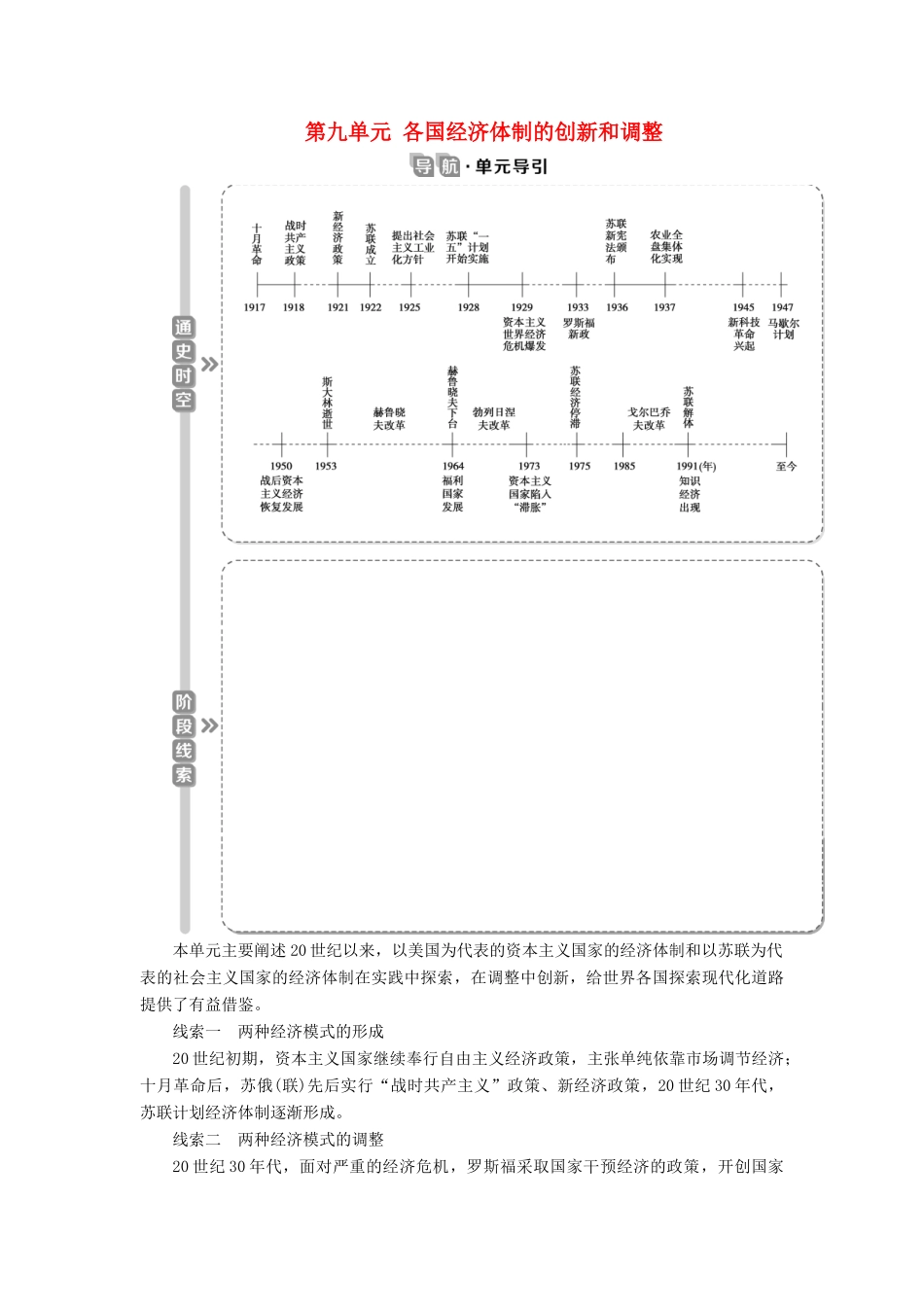

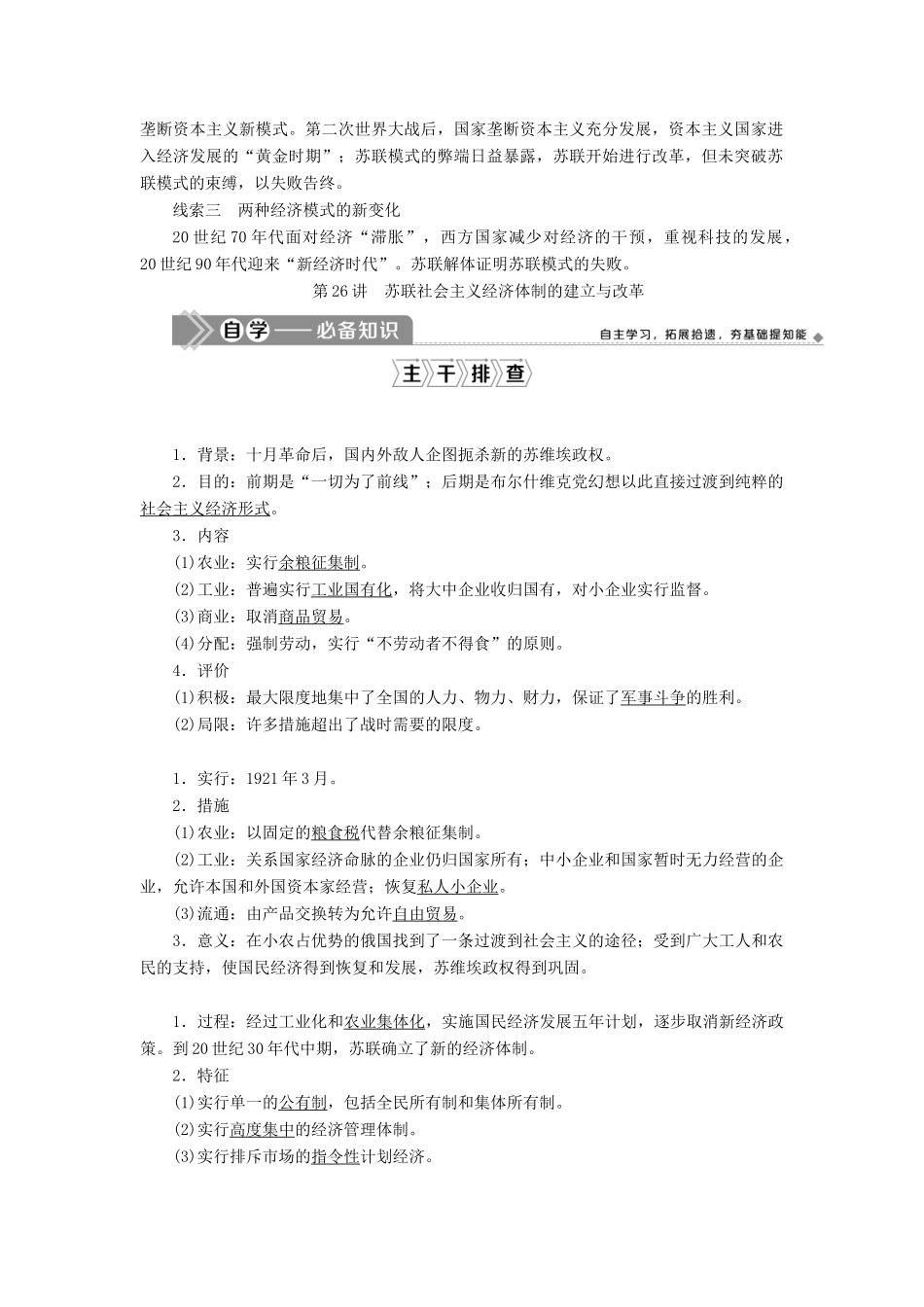

第九单元各国经济体制的创新和调整本单元主要阐述20世纪以来,以美国为代表的资本主义国家的经济体制和以苏联为代表的社会主义国家的经济体制在实践中探索,在调整中创新,给世界各国探索现代化道路提供了有益借鉴。线索一两种经济模式的形成20世纪初期,资本主义国家继续奉行自由主义经济政策,主张单纯依靠市场调节经济;十月革命后,苏俄(联)先后实行“战时共产主义”政策、新经济政策,20世纪30年代,苏联计划经济体制逐渐形成。线索二两种经济模式的调整20世纪30年代,面对严重的经济危机,罗斯福采取国家干预经济的政策,开创国家垄断资本主义新模式。第二次世界大战后,国家垄断资本主义充分发展,资本主义国家进入经济发展的“黄金时期”;苏联模式的弊端日益暴露,苏联开始进行改革,但未突破苏联模式的束缚,以失败告终。线索三两种经济模式的新变化20世纪70年代面对经济“滞胀”,西方国家减少对经济的干预,重视科技的发展,20世纪90年代迎来“新经济时代”。苏联解体证明苏联模式的失败。第26讲苏联社会主义经济体制的建立与改革1.背景:十月革命后,国内外敌人企图扼杀新的苏维埃政权。2.目的:前期是“一切为了前线”;后期是布尔什维克党幻想以此直接过渡到纯粹的社会主义经济形式。3.内容(1)农业:实行余粮征集制。(2)工业:普遍实行工业国有化,将大中企业收归国有,对小企业实行监督。(3)商业:取消商品贸易。(4)分配:强制劳动,实行“不劳动者不得食”的原则。4.评价(1)积极:最大限度地集中了全国的人力、物力、财力,保证了军事斗争的胜利。(2)局限:许多措施超出了战时需要的限度。1.实行:1921年3月。2.措施(1)农业:以固定的粮食税代替余粮征集制。(2)工业:关系国家经济命脉的企业仍归国家所有;中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营;恢复私人小企业。(3)流通:由产品交换转为允许自由贸易。3.意义:在小农占优势的俄国找到了一条过渡到社会主义的途径;受到广大工人和农民的支持,使国民经济得到恢复和发展,苏维埃政权得到巩固。1.过程:经过工业化和农业集体化,实施国民经济发展五年计划,逐步取消新经济政策。到20世纪30年代中期,苏联确立了新的经济体制。2.特征(1)实行单一的公有制,包括全民所有制和集体所有制。(2)实行高度集中的经济管理体制。(3)实行排斥市场的指令性计划经济。(4)主要以行政手段管理经济。3.评价(1)积极:形成了比较齐全的工业体系,基本上实现了工业化;为日后战胜德国法西斯奠定了重要的物质基础。(2)消极:这一体制确立后,逐渐僵化,二战后诞生的社会主义国家大都照搬这种体制,被称为“苏联模式”,它超越了生产力发展的水平,逐渐僵化,阻碍苏联经济的进一步发展。赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革背景原有体制的弊端成为社会发展的障碍农业问题尤为突出赫鲁晓夫改革失败造成混乱局面经济衰退,社会经济陷入危机边缘措施农业扩大集体农庄自主权,开垦荒地,扩大谷物生产,开展大规模种植玉米运动扩大农场和农庄的自主权,提高农产品价格提出“加速发展战略”,对经济体制进行根本性变革,后经济改革陷入困境,重点转向政治体制改革工业扩大地方和企业权限,推行“物质利益原则”推行新经济体制,注意用价值规律扩大企业经营自主权评价一定程度上冲破了传统观念的束缚,有一定成效,但没有从根本上破除斯大林体制,改革失败苏联经济在一定程度上获得发展,军事实力和综合国力大为增强。但没有从根本上改变斯大林体制,改革陷于停滞缺乏具体可行的配套措施,改革阻力重重。政治改革偏离社会主义的方向,导致1991年苏联解体对赫鲁晓夫农业改革的认识赫鲁晓夫在农业方面进行的调整与改革,改变了苏联农业长期停滞不前的状态……农民的生活水平也有较大的提高。但是,苏联农业落后的问题没有得到根本的解决。这时期农业的发展主要是靠垦荒等粗放经营的方式扩大生产,劳动生产率仍很低,而且受气候影响,产量波动很大……赫鲁晓夫的农业政策还缺乏科学性、一贯性,使其改革效果在前期比较明显,而后期大为减弱。——吴于廑、齐世荣《世界现代史》核心论点:赫鲁晓夫改革在农业...