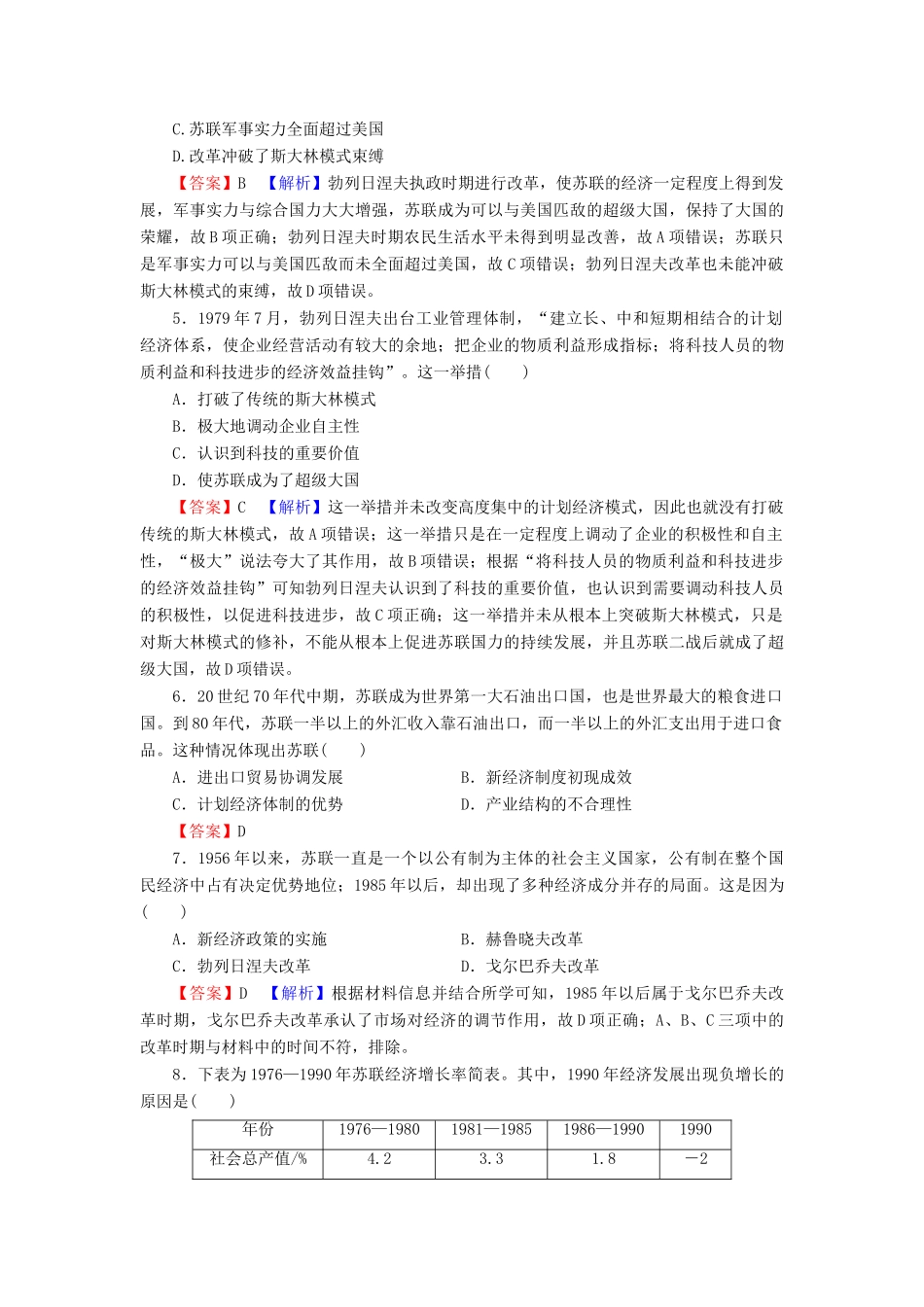

第21课二战后苏联的经济改革一、选择题1.从1955年起,苏联政府对农业由原来的主要实行指令性计划(包括面积、产量、增产措施和农事进度等)改为只下达收购计划。农庄的生产计划上报区执委会备案,如有出入,进行协商仍不通,最后决定权属于农庄。该措施的实施()A.表明苏联放弃计划经济体制B.表明苏联突破了斯大林模式C.表明苏联重视调整经济结构D.利于调动农民生产的积极性【答案】D【解析】赫鲁晓夫是斯大林模式的继承者,故A项错误;赫鲁晓夫改革只是对斯大林模式进行了小的修补,并未突破该模式,故B项错误;材料不涉及经济结构的调整,仅是对农业政策的局部调整,故C项错误;根据材料“指令性计划……改为只下达收购计划”“农庄的生产计划上报区执委会备案,如有出入,进行协商仍不通,最后决定权属于农庄”可知,该措施的实施增强了农庄的自主性,有利于调动农民的生产积极性,故D项正确。2.(2019·陕西山阳中学月考)有人评价赫鲁晓夫是“徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭中不能自拔”。这里“仍然深陷在旧时代的泥潭中不能自拔”的主要含义是()A.农业上大规模种植玉米B.一味发展重工业C.与美国进行军备竞赛D.未突破旧有的经济发展模式【答案】D【解析】结合所学知识可知,赫鲁晓夫的改革措施在一定程度上冲击了斯大林模式,但他对斯大林模式的弊端缺乏科学认识,无法从根本上突破这一模式,故选D项。3.“苏联传统经济体制乃至整个经济模式已经到了功能衰竭、非改不可的地步……当政时期,苏联领导人在经济战线的最大失误……为后来的领导人篡改改革的方向创造了条件。”材料中省略的当政者应是()A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫【答案】C【解析】本题考查学生对战后苏联改革的掌握理解程度。根据“为后来的领导人篡改改革的方向创造了条件”,判断出这位“后来的领导人”是戈尔巴乔夫,从而推断出“在经济战线”出现“最大失误”的执政者是勃列日涅夫,结合所学,1975年以后是勃列日涅夫执政后期,苏联经济进入停滞时期,而其却无所作为,故选C项。4.(2019·广东茂名期中)2013年俄罗斯《晨报》报道,20世纪苏联领导人好感度最新民意调查结果,勃列日涅夫成为现代俄罗斯人最喜欢的苏联领导人,其中有56%的受访者对勃列日涅夫持肯定态度。勃列日涅夫得到肯定的理由是()A.农民生活水平得到明显改善B.苏联保持了大国的荣耀C.苏联军事实力全面超过美国D.改革冲破了斯大林模式束缚【答案】B【解析】勃列日涅夫执政时期进行改革,使苏联的经济一定程度上得到发展,军事实力与综合国力大大增强,苏联成为可以与美国匹敌的超级大国,保持了大国的荣耀,故B项正确;勃列日涅夫时期农民生活水平未得到明显改善,故A项错误;苏联只是军事实力可以与美国匹敌而未全面超过美国,故C项错误;勃列日涅夫改革也未能冲破斯大林模式的束缚,故D项错误。5.1979年7月,勃列日涅夫出台工业管理体制,“建立长、中和短期相结合的计划经济体系,使企业经营活动有较大的余地;把企业的物质利益形成指标;将科技人员的物质利益和科技进步的经济效益挂钩”。这一举措()A.打破了传统的斯大林模式B.极大地调动企业自主性C.认识到科技的重要价值D.使苏联成为了超级大国【答案】C【解析】这一举措并未改变高度集中的计划经济模式,因此也就没有打破传统的斯大林模式,故A项错误;这一举措只是在一定程度上调动了企业的积极性和自主性,“极大”说法夸大了其作用,故B项错误;根据“将科技人员的物质利益和科技进步的经济效益挂钩”可知勃列日涅夫认识到了科技的重要价值,也认识到需要调动科技人员的积极性,以促进科技进步,故C项正确;这一举措并未从根本上突破斯大林模式,只是对斯大林模式的修补,不能从根本上促进苏联国力的持续发展,并且苏联二战后就成了超级大国,故D项错误。6.20世纪70年代中期,苏联成为世界第一大石油出口国,也是世界最大的粮食进口国。到80年代,苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品。这种情况体现出苏联()A.进出口贸易协调发...