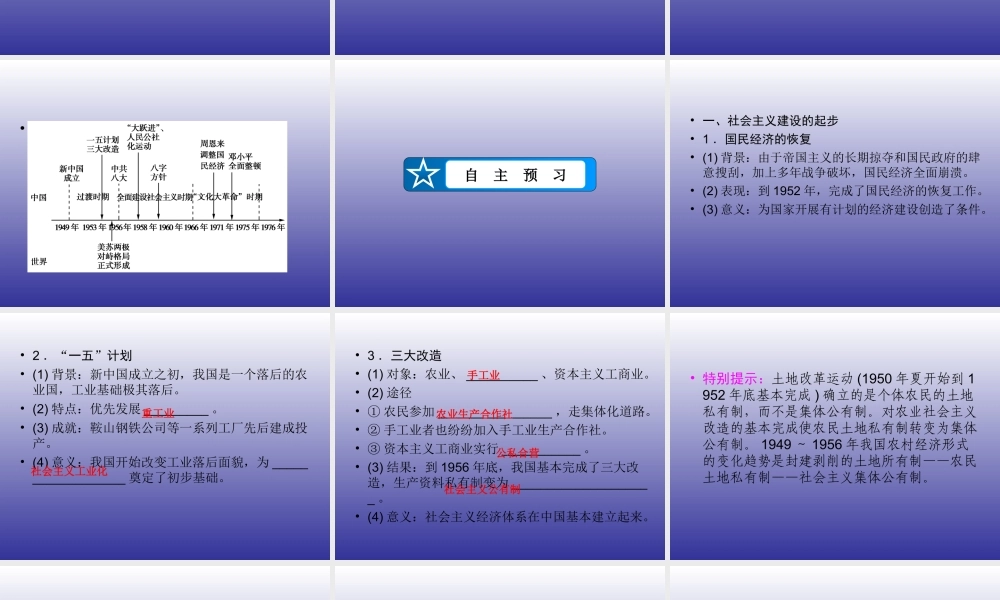

中国特色社会主义建设的道路第四单元 第十一课 经济建设的发展和曲折第四单元 情 景 导 入 • 口号,既是文化现象也是文化符号;口号,几乎从来没有离开过政治,它其实是穿着文化的外衣表现政治的内涵;口号,往往是某时某地社会生活最简洁有力的记录,为后人提供了足够大的想象空间。用口号来解读历史,会别有一番“味道”。 • 你知道上图所反映的以“钢”为口号,是发生在哪个时期的事情吗?这一口号是在什么背景下出现的?它的出现又反映了当时的什么现象呢?现在,就让我们进入本课的学习,一起来解答这些疑惑吧! 目 标 导 航 • ● 课标要求• 概述 20 世纪 50 年代至 70 年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。 • ● 时空坐标 自 主 预 习 • 一、社会主义建设的起步• 1 .国民经济的恢复• (1) 背景:由于帝国主义的长期掠夺和国民政府的肆意搜刮,加上多年战争破坏,国民经济全面崩溃。• (2) 表现:到 1952 年,完成了国民经济的恢复工作。• (3) 意义:为国家开展有计划的经济建设创造了条件。 • 2 .“一五”计划• (1) 背景:新中国成立之初,我国是一个落后的农业国,工业基础极其落后。• (2) 特点:优先发展 _________ 。• (3) 成就:鞍山钢铁公司等一系列工厂先后建成投产。• (4) 意义:我国开始改变工业落后面貌,为 __________________ 奠定了初步基础。重工业社会主义工业化 • 3 .三大改造• (1) 对象:农业、 __________ 、资本主义工商业。• (2) 途径• ① 农民参加 ________________ ,走集体化道路。• ② 手工业者也纷纷加入手工业生产合作社。• ③ 资本主义工商业实行 ___________ 。• (3) 结果:到 1956 年底,我国基本完成了三大改造,生产资料私有制变为 ____________________ 。• (4) 意义:社会主义经济体系在中国基本建立起来。手工业农业生产合作社公私合营社会主义公有制 • 特别提示:土地改革运动 (1950 年夏开始到 1952 年底基本完成 ) 确立的是个体农民的土地私有制,而不是集体公有制。对农业社会主义改造的基本完成使农民土地私有制转变为集体公有制。 1949 ~ 1956 年我国农村经济形式的变化趋势是封建剥削的土地所有制——农民土地私有制——社会主义集体公有制。 • 二、探索与失误• 1 .中共八大• (1) 时间地点: 1956 年,北京。• (2) 主要内容• ① ...