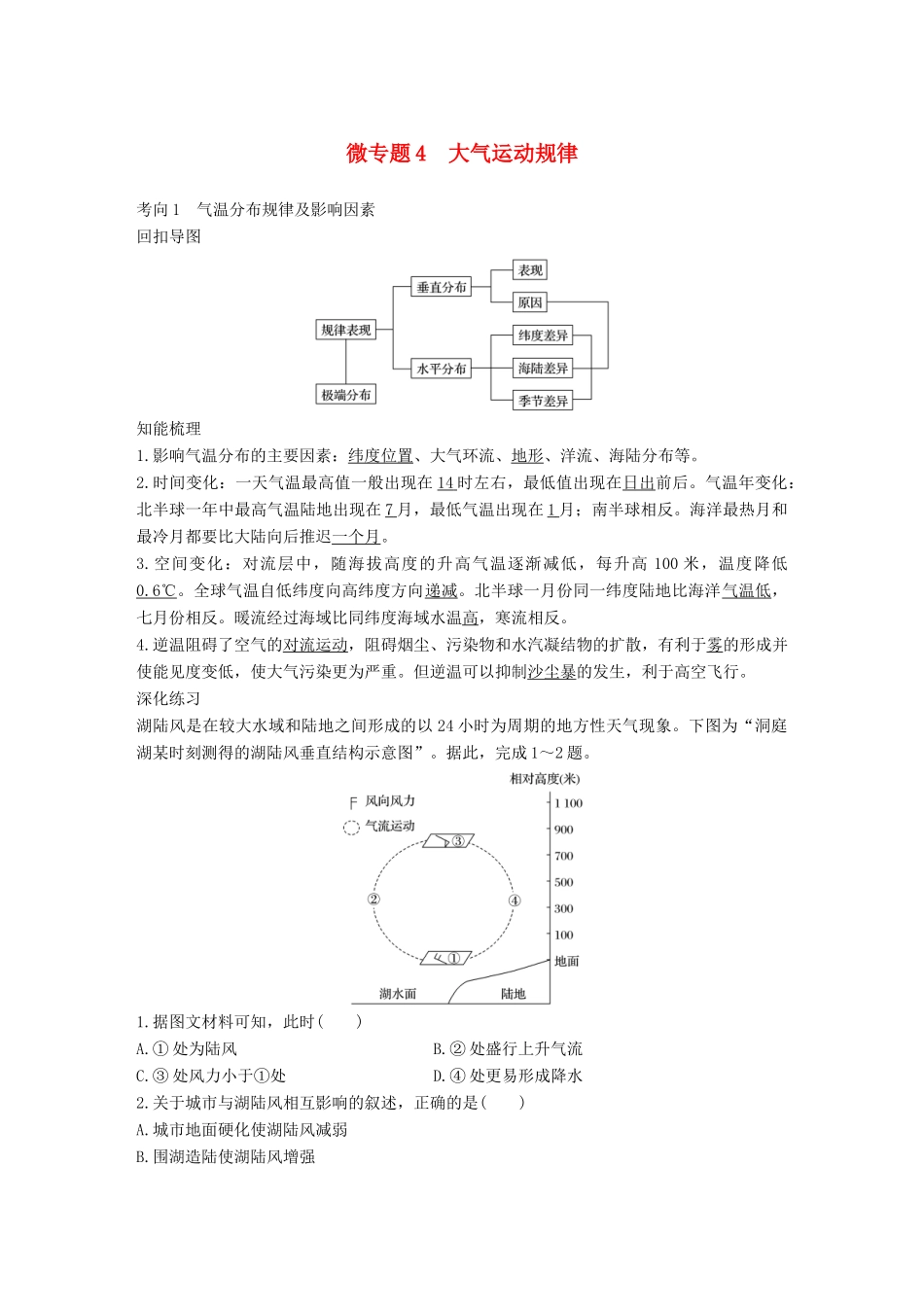

微专题4大气运动规律考向1气温分布规律及影响因素回扣导图知能梳理1.影响气温分布的主要因素:纬度位置、大气环流、地形、洋流、海陆分布等。2.时间变化:一天气温最高值一般出现在14时左右,最低值出现在日出前后。气温年变化:北半球一年中最高气温陆地出现在7月,最低气温出现在1月;南半球相反。海洋最热月和最冷月都要比大陆向后推迟一个月。3.空间变化:对流层中,随海拔高度的升高气温逐渐减低,每升高100米,温度降低0.6℃。全球气温自低纬度向高纬度方向递减。北半球一月份同一纬度陆地比海洋气温低,七月份相反。暖流经过海域比同纬度海域水温高,寒流相反。4.逆温阻碍了空气的对流运动,阻碍烟尘、污染物和水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变低,使大气污染更为严重。但逆温可以抑制沙尘暴的发生,利于高空飞行。深化练习湖陆风是在较大水域和陆地之间形成的以24小时为周期的地方性天气现象。下图为“洞庭湖某时刻测得的湖陆风垂直结构示意图”。据此,完成1~2题。1.据图文材料可知,此时()A.①处为陆风B.②处盛行上升气流C.③处风力小于①处D.④处更易形成降水2.关于城市与湖陆风相互影响的叙述,正确的是()A.城市地面硬化使湖陆风减弱B.围湖造陆使湖陆风增强C.湖陆风使城市昼夜温差减小D.湖陆风使城市湿度下降答案1.D2.C解析第1题,图中①与③处给出了风向和风力大小情况,因湖陆风与海陆风均为局地热力环流,故可根据①处与③处风向确定②④处气流运动状况。图中①处风向为由湖泊吹向陆地(为湖风,如果①处风向为由陆地吹向湖泊则叫陆风),③处风向由陆地上空吹向湖泊上空,则②处为下沉气流,④处为上升气流。D正确。第2题,城市地面硬化会加剧陆地与湖泊的热力性质差异,使湖陆风加强,A错。围湖造陆减小了湖泊面积,会减弱湖泊与陆地之间的热力性质差异,使湖陆风减弱,B错。湖陆风使陆地与湖泊上空的空气流动,进而影响区域内气温、气压及湿度,对局地气候起到调节作用,表现为增加陆地空气湿度,调节陆地气温,使气温日较差减小。故C正确。云量是以一日内云遮蔽天空的百分比来表示。下图示意我国某地区多年平均云量日均值分布。读图,完成3~4题。3.据图中信息判断()A.甲地多年平均日照时数小于乙地B.甲地多年平均气温日较差大于乙地C.乙地多年平均相对湿度小于丙地D.丙地云量空间变化大于丁地4.影响乙地等值线向北弯曲的最主要因素是()A.地形B.季风C.纬度位置D.海陆位置答案3.B4.A解析本题组考查大气受热过程。第3题,根据图中信息可知,甲地为藏北高原地区,多年平均云量日均值小,日照时数多,说明大气保温作用差,其气温日较差大;乙地为河流谷地,多年平均云量日均值大,日照时数少,说明大气保温作用好,所以其气温日较差小。因此,甲地多年平均日照时数大于乙地,A项错误;甲地的气温日较差大于乙地,B项正确;乙地的多年平均云量日均值大于丙地,因此乙地的多年平均相对湿度也大于丙地,C项错误;丙地的多年平均云量日均值线远比丁地稀疏,因此其空间变化也远小于丁地,D项错误。第4题,乙地等值线向北弯曲,多年平均云量日均值大,说明其大气保温作用好,气温日较差小,主要因为乙地位于河谷地区,处于西南季风的迎风坡,多地形雨,因此A项正确。考向2热力环流与风回扣导图知能梳理1.大气运动的根本原因:太阳辐射的纬度分布不均,造成高低纬度间的热量差异。2.近地面受热地区往往形成低压,受冷地区的高空为低压。3.低压地区等压面向下弯曲,高压地区等压面向上弯曲。4.水平气压梯度力是促使大气运动的原动力,是形成风的直接原因。5.近地面大气运动受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的影响,风与等压线成一夹角。6.在高空,大气运动受水平气压梯度力和地转偏向力的影响,风向与等压线平行。深化练习“冷岛效应”指地球上干旱地区的绿洲、湖泊,其夏季昼夜气温比附近沙漠、戈壁低,温差最高可达30℃,这是由于周围戈壁、沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,形成一种凉爽的小气候。读“我国某区域等高线图”,完成1~3题。1.对“冷岛效应”形成的原理解释合理的是()A.在垂直方向...