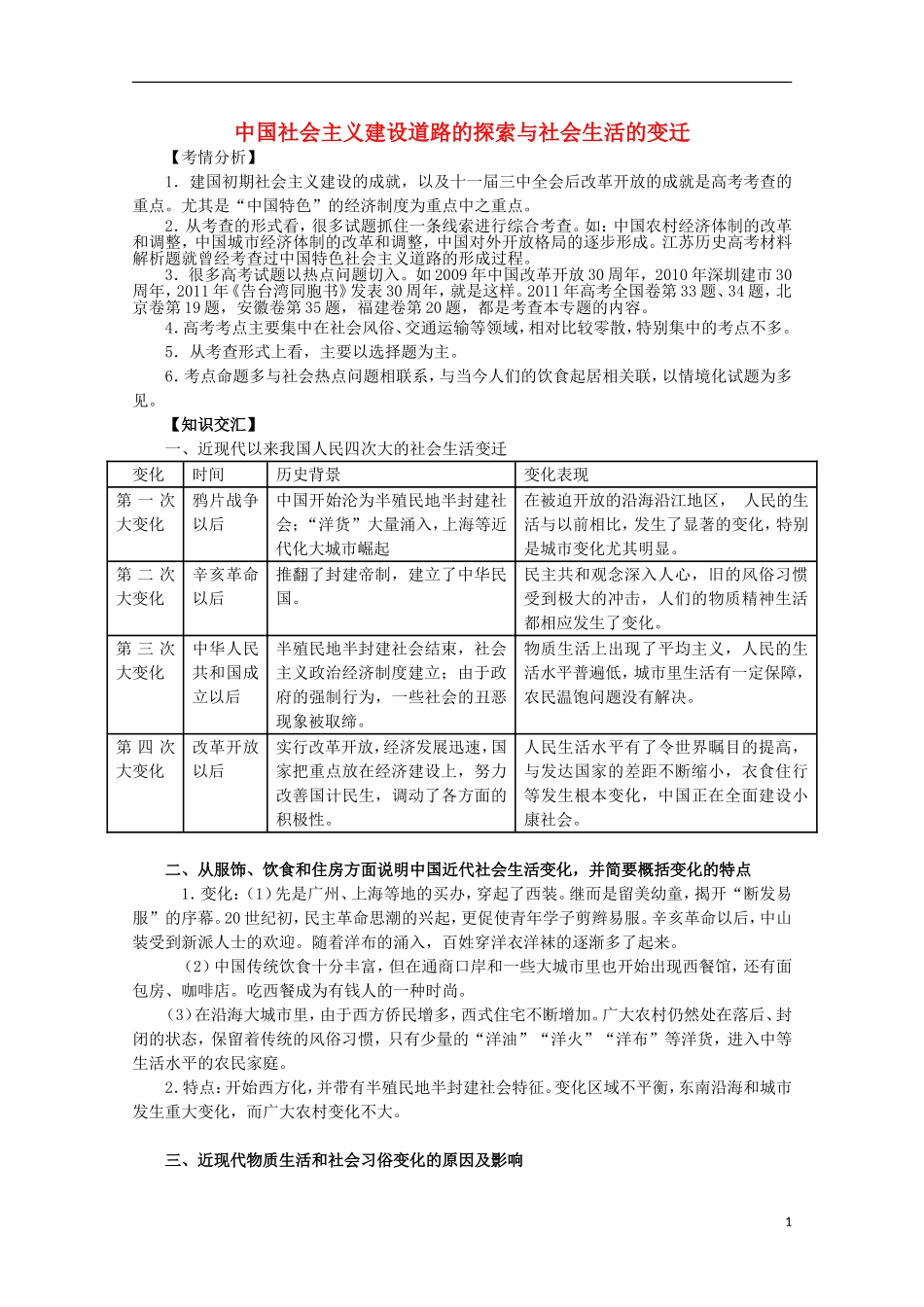

中国社会主义建设道路的探索与社会生活的变迁【考情分析】1.建国初期社会主义建设的成就,以及十一届三中全会后改革开放的成就是高考考查的重点。尤其是“中国特色”的经济制度为重点中之重点。2.从考查的形式看,很多试题抓住一条线索进行综合考查。如:中国农村经济体制的改革和调整,中国城市经济体制的改革和调整,中国对外开放格局的逐步形成。江苏历史高考材料解析题就曾经考查过中国特色社会主义道路的形成过程。3.很多高考试题以热点问题切入。如2009年中国改革开放30周年,2010年深圳建市30周年,2011年《告台湾同胞书》发表30周年,就是这样。2011年高考全国卷第33题、34题,北京卷第19题,安徽卷第35题,福建卷第20题,都是考查本专题的内容。4.高考考点主要集中在社会风俗、交通运输等领域,相对比较零散,特别集中的考点不多。5.从考查形式上看,主要以选择题为主。6.考点命题多与社会热点问题相联系,与当今人们的饮食起居相关联,以情境化试题为多见。【知识交汇】一、近现代以来我国人民四次大的社会生活变迁变化时间历史背景变化表现第一次大变化鸦片战争以后中国开始沦为半殖民地半封建社会;“洋货”大量涌入,上海等近代化大城市崛起在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活与以前相比,发生了显著的变化,特别是城市变化尤其明显。第二次大变化辛亥革命以后推翻了封建帝制,建立了中华民国。民主共和观念深入人心,旧的风俗习惯受到极大的冲击,人们的物质精神生活都相应发生了变化。第三次大变化中华人民共和国成立以后半殖民地半封建社会结束,社会主义政治经济制度建立;由于政府的强制行为,一些社会的丑恶现象被取缔。物质生活上出现了平均主义,人民的生活水平普遍低,城市里生活有一定保障,农民温饱问题没有解决。第四次大变化改革开放以后实行改革开放,经济发展迅速,国家把重点放在经济建设上,努力改善国计民生,调动了各方面的积极性。人民生活水平有了令世界瞩目的提高,与发达国家的差距不断缩小,衣食住行等发生根本变化,中国正在全面建设小康社会。二、从服饰、饮食和住房方面说明中国近代社会生活变化,并简要概括变化的特点1.变化:(1)先是广州、上海等地的买办,穿起了西装。继而是留美幼童,揭开“断发易服”的序幕。20世纪初,民主革命思潮的兴起,更促使青年学子剪辫易服。辛亥革命以后,中山装受到新派人士的欢迎。随着洋布的涌入,百姓穿洋衣洋袜的逐渐多了起来。(2)中国传统饮食十分丰富,但在通商口岸和一些大城市里也开始出现西餐馆,还有面包房、咖啡店。吃西餐成为有钱人的一种时尚。(3)在沿海大城市里,由于西方侨民增多,西式住宅不断增加。广大农村仍然处在落后、封闭的状态,保留着传统的风俗习惯,只有少量的“洋油”“洋火”“洋布”等洋货,进入中等生活水平的农民家庭。2.特点:开始西方化,并带有半殖民地半封建社会特征。变化区域不平衡,东南沿海和城市发生重大变化,而广大农村变化不大。三、近现代物质生活和社会习俗变化的原因及影响11.原因:(1)鸦片战争以来,西方国家对我国的侵略的同时,使得西方国家的生产方式、思想观念和生活方式也传入到中国,客观上改变了中国人民的物质文化生活;现代中国的对外政策,如建国初期;近现代中国人民对外战争与对外交往过程中,也积极的汲取了外国先进的文化成果并付诸于社会实践。(2)清政府为了维护统治,在一些省会城市和工商业中心兴办近代工商业,促进了近代文明的发展。(3)现代以来中国政治环境的变化,如辛亥革命结束了我国两千多年的封建君主专制统治,极大的改变了人民的思想、文化、习俗的变化。辛亥革命后发起剪辫易服、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动,在一定程度上打破了旧的习俗,推动了社会风俗的变化。(4)近代中国人民的不断掀起的思想解放运动也有力的冲击着中国的保守势力与保守思想,推动中国的思想文化的多元化。(5)近代先进知识分子的作用。近代先进知识分子在学习西方先进文化的过程中,深受西方物质生活和社会风俗的影响,回国后,他们不但身体力行,而且努力推广西方的物质生活和风俗习惯。(6)建国后主要是党和政...