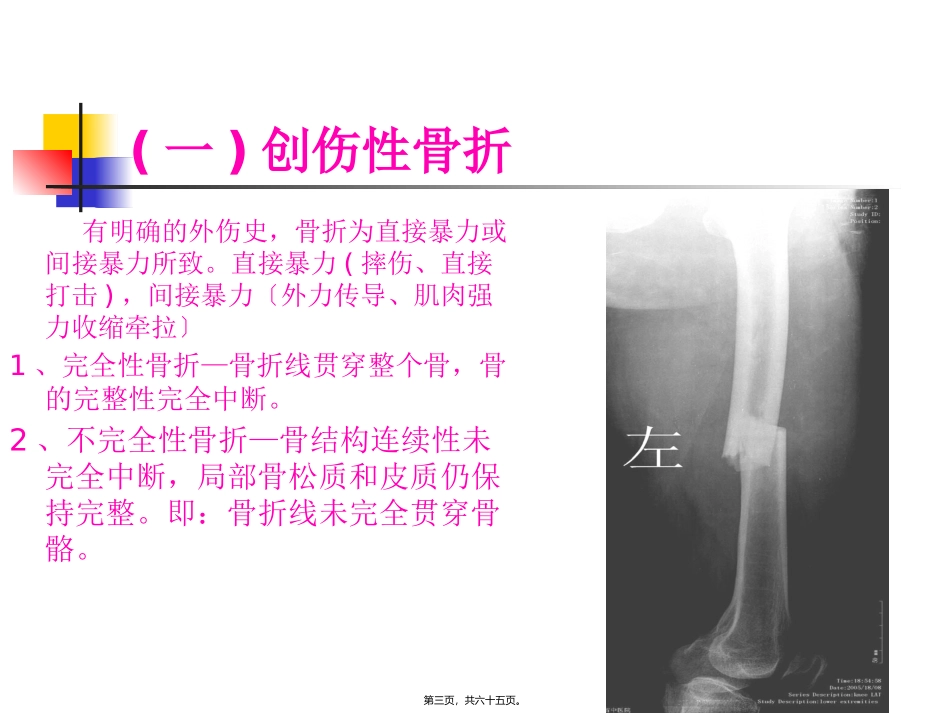

第四章、骨关节损伤第一节、骨折概论第二节、脱位概论第三节、四肢骨折及脱位第四节、脊柱骨折与脱位第五节、骨盆创伤第一页,共六十五页。第一节、骨折概论一、定义:系指骨结构连续性和完整性的中断、折裂或碎裂。也包括少年儿童的骨骺别离。二、分类:按骨折病因分为创伤性骨折、应力性骨折、病理性骨折。按骨折程度和骨折线形态分为完全性骨折〔①横行骨折;②斜行骨折;③螺旋形骨折;④粉碎性骨折;⑤嵌入骨折;⑥凹陷性骨折;⑦压缩性骨折;⑧撕脱骨折;⑨软骨损伤:骨骺别离、骺软骨骨折〕和不完全性骨折〔①裂纹骨折;②青枝骨折.〕。第二页,共六十五页。(一)创伤性骨折有明确的外伤史,骨折为直接暴力或间接暴力所致。直接暴力(摔伤、直接打击),间接暴力〔外力传导、肌肉强力收缩牵拉〕1、完全性骨折—骨折线贯穿整个骨,骨的完整性完全中断。2、不完全性骨折—骨结构连续性未完全中断,局部骨松质和皮质仍保持完整。即:骨折线未完全贯穿骨骼。第三页,共六十五页。〔二〕应力性骨折:亦称行军骨折或疲劳骨折。反复屡次的轻微损伤如长期负重、跳跃、行军或运动起步过速所造成的骨折。常无暴力外伤史和急性骨折病症,好发于跖骨、胫腓骨。X线表现:骨折线横行、光滑,常发生于一侧骨皮质而不贯穿整个骨干。骨折线周围可有骨膜反响,皮质增厚,髓腔硬化。第四页,共六十五页。〔三〕病理性骨折:骨病破坏了骨的正常结构,损坏了骨的正常支持能力时,受轻微外伤即可发生骨折。X线表现:原有骨病表现的根底上出现了骨皮质不连续、中断。第五页,共六十五页。三、X线检查及诊断中的本卷须知〔一〕、X线检查的目的和方法1、目的:治疗前,用来明确诊断,了解局部的病理改变,如:性质、类型、错位情况。治疗中,用来指导整复,观察复位,确定固定位置。治疗后,用来观察骨愈合状态,有无感染及其他合并症,指导功能活动。2、方法:透视和摄片相结合,以摄片为主。透视:整复摄片:记录,对照。正侧位片、特殊位片第六页,共六十五页。〔二〕X线表现1、骨折线:X线片上表现为透亮的裂隙①新鲜骨折线:边界一般都清晰、锐利。②不全或细微骨折:有时看不到骨折线,表现为骨皮质的皱折、隆起等改变。③嵌入和压缩性骨折:看不到透亮的骨折线,因骨质重叠而显示为不均匀的带状致密影。④陈旧性骨折〔>2周〕:因断端骨质吸收致骨折裂隙增宽,断端模糊,骨折线不锐利,可有不同程度的骨痂出现。2、骨折断端的移位①原因:A、直接来自外伤暴力的推移。B、间接来自外伤时周围肌肉的痉挛收缩。C、骨折后的出血、搬运不当、治疗不妥等。②移位情况:A、侧方移位:断端向前后或内外的错位;B、成角移位:两前端纵轴形成交角,角顶指向哪一侧即谓之向该侧成角;C、重叠缩短:断端上下重叠致肢体缩短畸形;D、旋转错位:骨折后周围旋转肌群的相互拮抗作用消失,致断骨绕纵轴的旋转畸形;E、别离移位:过度牵拉。第七页,共六十五页。③对骨折后移位的分析对位:骨断端的对合情况——移位对线:两折段的纵轴关系——成角肢体:远端对近端;脊柱:上对下。解剖复位:对位对线到达正常解剖关系。功能复位:对位到达1/3,对线良好,旋转改善。复位不佳:未到达解剖或功能复位者。3、软组织改变:①软组织肿胀,正常层次显示不清晰,皮下脂肪层出现网状结构。②因关节内积液或积血致关节囊致密膨隆,贴附在关节囊外的脂肪垫受压推移。如,肘关节“八〞字征。③注意软组织内有无异物、积气。4、鉴别诊断:①重叠影:重叠相对区、脂肪线重叠②营养血管沟③颅缝及缝间骨④骨骺线⑤解剖变异⑥假骨折线第八页,共六十五页。四、骨折的愈合:大致可分为四个阶段,是一个连续的过程。先形成肉芽组织,再由成骨细胞在肉芽组织上产生新骨,依靠骨痂使骨折断端连接并固定。血肿→吸收→肉芽组织→纤维骨痂→骨样骨痂→骨性骨痂→临床愈合期→骨性愈合〔骨折线消失〕→塑形。1、肉芽组织修复期(纤维性骨痂)骨折后,断端之间、髓腔内和骨膜下形成血肿,同时,断端邻近的骨细胞缺血死亡而断端形成缺血性坏死区,坏死被吸收,X线片上可见骨折线变得模糊不清,2~3天后,血肿周围有由新生毛细血管和成骨细胞组成的骨性...