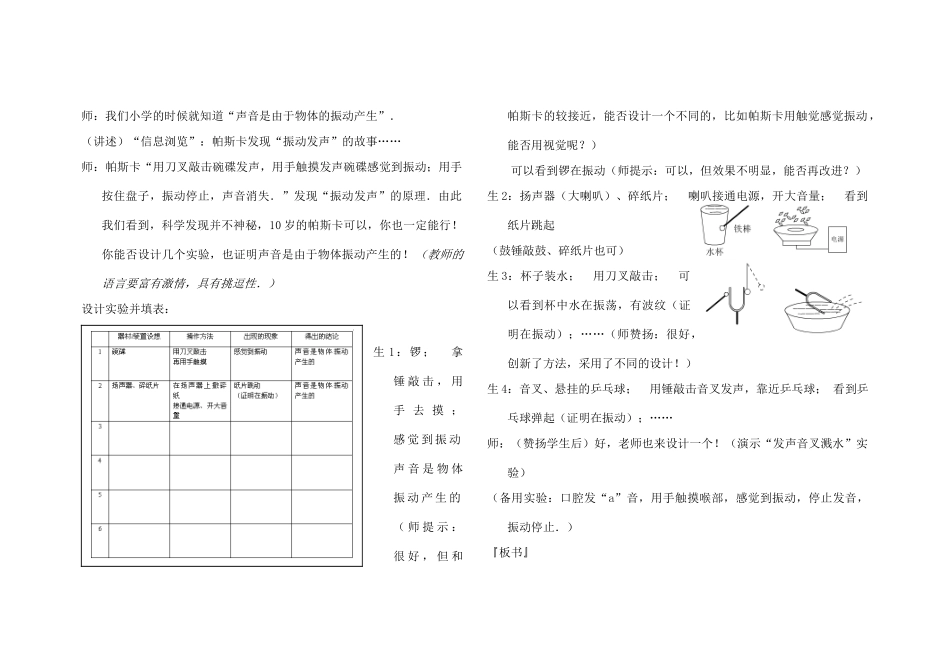

2.1我们怎样听见声音【教学内容】:《2.1我们怎样听见声音》【教材分析】:本章从物理知识上看,都是声音的基本知识,如声音的产生、声音的传播条件、声速、声音的三要素、乐音和噪音等,似乎和传统教材相同,但在这些知识的获得和呈现方式上,在跟社会、技术的联系上,在作业及其课外活动的设计上都体现了新课程的理念.陈述性知识(“是什么?”)直接呈现(如,声源、声速、响度、声音三要素、超声和次声、乐音和噪音),程序性知识(“为什么?”,“怎么办?”)则力求学生探究和体验后获得.力求体现(STS:科学、技术、社会)的教学理念,如,声敏传感器、扣诊、古建筑声现象、双耳效应、超声应用、噪声防治等.教师在教学中应对编者的意图有所理解.本节的教材有5段组成,即:“声音的产生→声音的传播形式→声音的传播条件→声音的传播速度→产生听觉过程(人耳的构造)”的思路来安排.通过4个“学生活动”及看图讨论来使学生主动参与学习过程.并附加了3个“信息浏览”.【学情分析】:本节是学生真正开始接触到物理学的第一个分支——声学(从属于力学),在完成了第一章(“物理学概述”、“基本测量”、“探究实验”)后,学生喜爱物理,乐于进行物理相关现象和知识的思考,对于科学探究的积极性很高,在其后的学习中要继续充分调动和加以保护.“兴趣是一切学习的动力.”所以在教学过程中,教师要恪守“以学生为主体以教师为指导”的教学理念,充分调动学生学习的积极性、创造性,让学生参与设计实验,让学生亲自动手做实验,发现物理知识的应用奥妙.【教学目标】:知道声音是由物体振动产生的,并以波的形式在介质中传播,在空气中声波的速度是340m/s;知道声波进入人耳后引起听觉的过程.通过学生自己设计和活动,证明物体振动发声;通过对水波、弹簧上疏密波的观察,将对“波”的认识逐步扩展,进而知道声波;通过活动知道声波可以在空气等介质中的传播,从而得出有关结论;通过看图和讨论,回忆已知的人耳结构及引起听觉的过程.能积极设计证明“声音是由物体振动产生的”实验,对声音通过空气等传播的活动有兴趣,还能找其他物体实验,并愿意和自己的生活经验联系起来.【教学理念】:本节的重点在于:(1)声音的传播条件,(2)会设计实验进行科学探究,(3)在探究活动中,能进行合理的推理,学习并培养从物理现象中归纳出简单科学规律的方法.本节的难点在于:会设计实验进行科学探究.采用的教学方法:演示法、观察法、多媒体、讨论法、探究实验【教学过程】:一、新课引入『课件展示』:让学生感受各种各样的声音a、流水潺潺b、琴声悠悠c、清晨鸟语d、夏日蝉鸣e、电闪雷鸣f、飞机轰鸣g、球场欢呼……师:在这些声音的海洋中,你想知道什么?(或你想提出什么问题?)生1:声音是怎样产生的?生2:声音是如何传播到我们耳朵里的?生3:我们是怎样听见声音的?生4:蝉没有喉咙,它是怎么发出声音的?(生5:靠翅膀的振动!)不对!蝉停在树上翅膀不振动时也有声音!(生6:是靠肚子(腹部)上的一个膜瓣!)……生5(似有不服):有些(动物)是靠翅膀的,像蜜蜂就是!(此时,因同学的争论,全班同学的注意力集中,兴奋度上升.若学生反应较沉闷,师可提示(如生4问题:“是不是所有的动物都会发声?”“都是靠喉咙发声么?”“除了喉咙和翅膀还有其他的发声方式么?”……等),调动课堂气氛)师:很好,对于以上几位同学提出的问题,大家的猜想是什么?今天,我们就来研究其中几个问题.『课件展示』:a、声音是怎样产生的?b、声音是如何传播到我们耳朵里的?c、我们是怎样听见声音的?二、新课教学1、声音的产生师:我们小学的时候就知道“声音是由于物体的振动产生”.(讲述)“信息浏览”:帕斯卡发现“振动发声”的故事……师:帕斯卡“用刀叉敲击碗碟发声,用手触摸发声碗碟感觉到振动;用手按住盘子,振动停止,声音消失.”发现“振动发声”的原理.由此我们看到,科学发现并不神秘,10岁的帕斯卡可以,你也一定能行!你能否设计几个实验,也证明声音是由于物体振动产生的!(教师的语言要富有激情,具有挑逗性.)设计实验并填表:生1:锣...