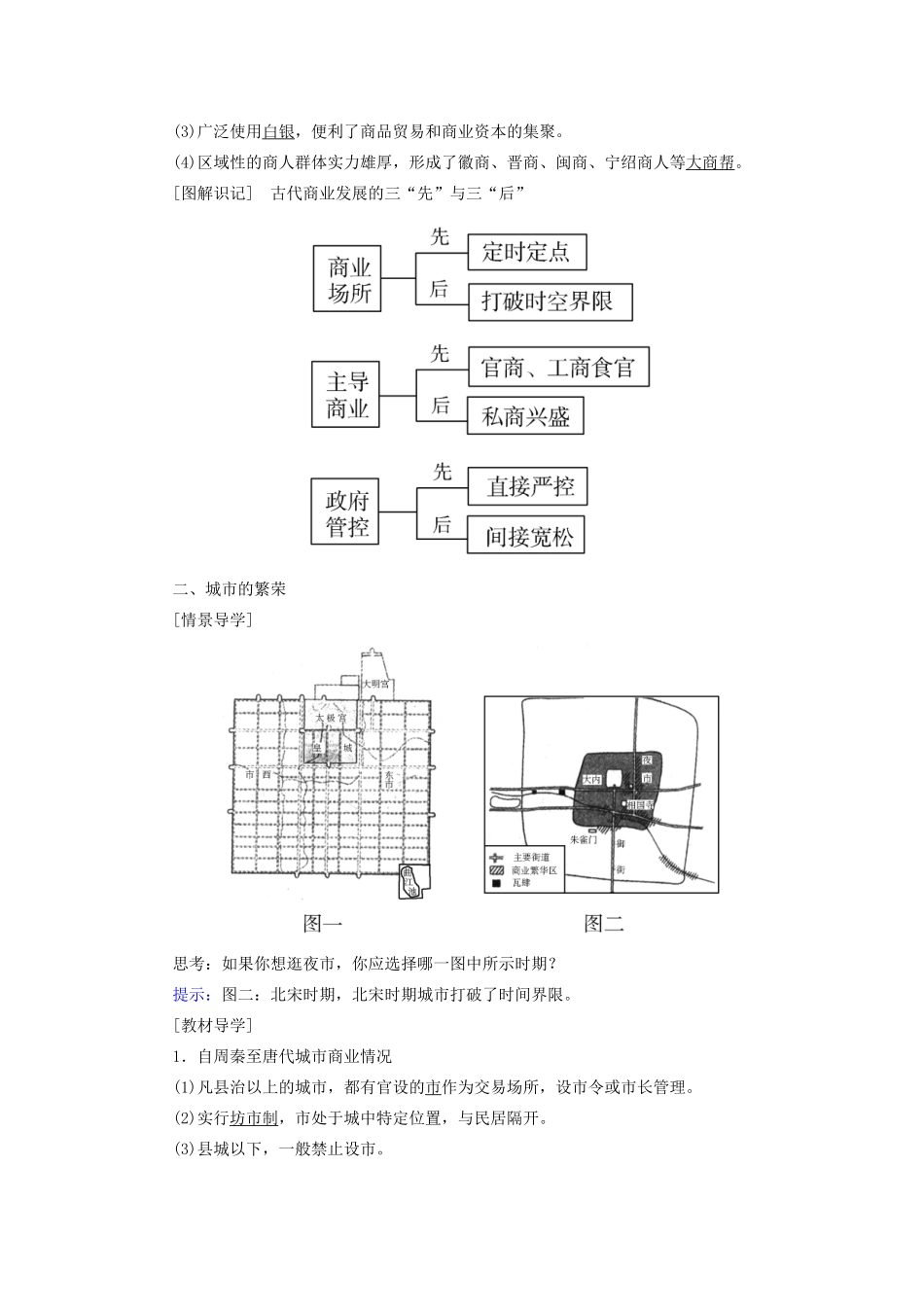

第5课农耕时代的商业与城市学习目标:1.了解古代中国不同时期商业发展的具体表现,分析商业发展的原因,认识商业发展的特点。2.分析比较唐宋时期城市发展变化的特点,概括城市的发展规律。3.概述“重农抑商”政策的发展历程,分析评价其作用。一、商业的发展[情景导学]上图会议主题是“凝聚力量,成就未来”,它也是400多年前古徽商的“徽骆驼”精神的体现。思考:徽商精神形成的根本原因是什么?提示:明清时期商品经济发达。[教材导学]1.产生:商朝时期,职业商人和最早的货币已经产生;周朝实行“工商食官”政策。2.发展:春秋战国时期,出现有强大实力的商人;私商取代官商成为商人的主体;形成了许多著名都会。3.高峰(1)隋唐时期,商业贸易蓬勃发展起来。各地商人往来频繁,丝绸之路呈现出空前繁荣的景象。(2)宋代出现了世界上最早的纸币,集镇、夜市兴盛。(3)元代更广泛流通纸币,古代商业的发展步入了一个新的高峰期。4.明清时期,商业的发展出现了新特点(1)商业市镇兴起,货币经济占据主要地位,农产品大量进入市场。(2)经济作物商品化程度进一步提高。(3)广泛使用白银,便利了商品贸易和商业资本的集聚。(4)区域性的商人群体实力雄厚,形成了徽商、晋商、闽商、宁绍商人等大商帮。[图解识记]古代商业发展的三“先”与三“后”二、城市的繁荣[情景导学]思考:如果你想逛夜市,你应选择哪一图中所示时期?提示:图二:北宋时期,北宋时期城市打破了时间界限。[教材导学]1.自周秦至唐代城市商业情况(1)凡县治以上的城市,都有官设的市作为交易场所,设市令或市长管理。(2)实行坊市制,市处于城中特定位置,与民居隔开。(3)县城以下,一般禁止设市。(4)城市功能:主要是政治中心和军事重镇,商业贸易和市场的规模不大。2.唐代至宋代(1)宋代城市商业情况:城市的贸易大大增强。①坊市界限不复存在,形成街市。②城郭和乡村也被允许置市贸易。③出现夜市、晓市、草市等。④商业活动不再受官府的直接监视。(2)唐宋时期,海上“陶瓷之路”的兴盛,促使沿海港口城市走向兴盛。3.明清时期:在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批工商业市镇,尤以江南地区为盛。[图解识记]图示法理解“市坊的发展与演变”[名师点拨]古代草市的特征(1)远离城镇;(2)分布在交通便利的地区;(3)是自然形成的便利地区;(4)受到政府机构的管理。三、“重农抑商”[情景导学]思考:漫画中儿子用经商所赚的钱孝敬父母,可是他的父亲却骂儿子是孽种,还说家门不幸,为什么?提示:我国古代以农业为本,歧视商业。[教材导学]1.原因:商业的不稳定性和商人流动性大等特点,与战国时期强调耕战、加强中央集权的思想发生矛盾。2.发展历程(1)战国时期,秦国的商鞅变法开始推行重农抑商政策。(2)汉代,汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,并严禁商人购置土地。(3)中唐以来,重农抑商政策有了某种松动,商人地位有所提高。(4)明清时期,商品货币经济空前活跃,但统治者经常对商人进行盘剥。这严重阻碍了新经济因素的成长,导致中国被远远甩在世界工业文明潮流的后面。[名师点拨]尽管“重农抑商”政策为很多朝代所奉行,但是它并不能完全遏制工商业的发展,因为工商业的发展是客观经济现象,随着农业的恢复,工商业必然随之发展。因此,尽管统治者推行该政策,但唐朝以后,工商业仍有很大的发展。[图解识记]图示法理解“自然经济与重农抑商的关系及影响”探究点一中国古代城市发展的规律特点[材料探史][史料呈现]材料一自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,①市处于城中特定位置,以城垣围住并与居民隔开,②设有市师、律师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载:③“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散”。——韩国磐《中国古代的市和市井市肆》材料二市井经纪之家……④夜市直至三更尽,才五更复开张。如耍闹去处,通晓不绝……盖都人公私营干,夜深方归也。⑤(汴京)金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。——宋·孟元老《东京梦华录》材料三明清时期,……⑥山东东昌府所产棉花,“商人贸于...