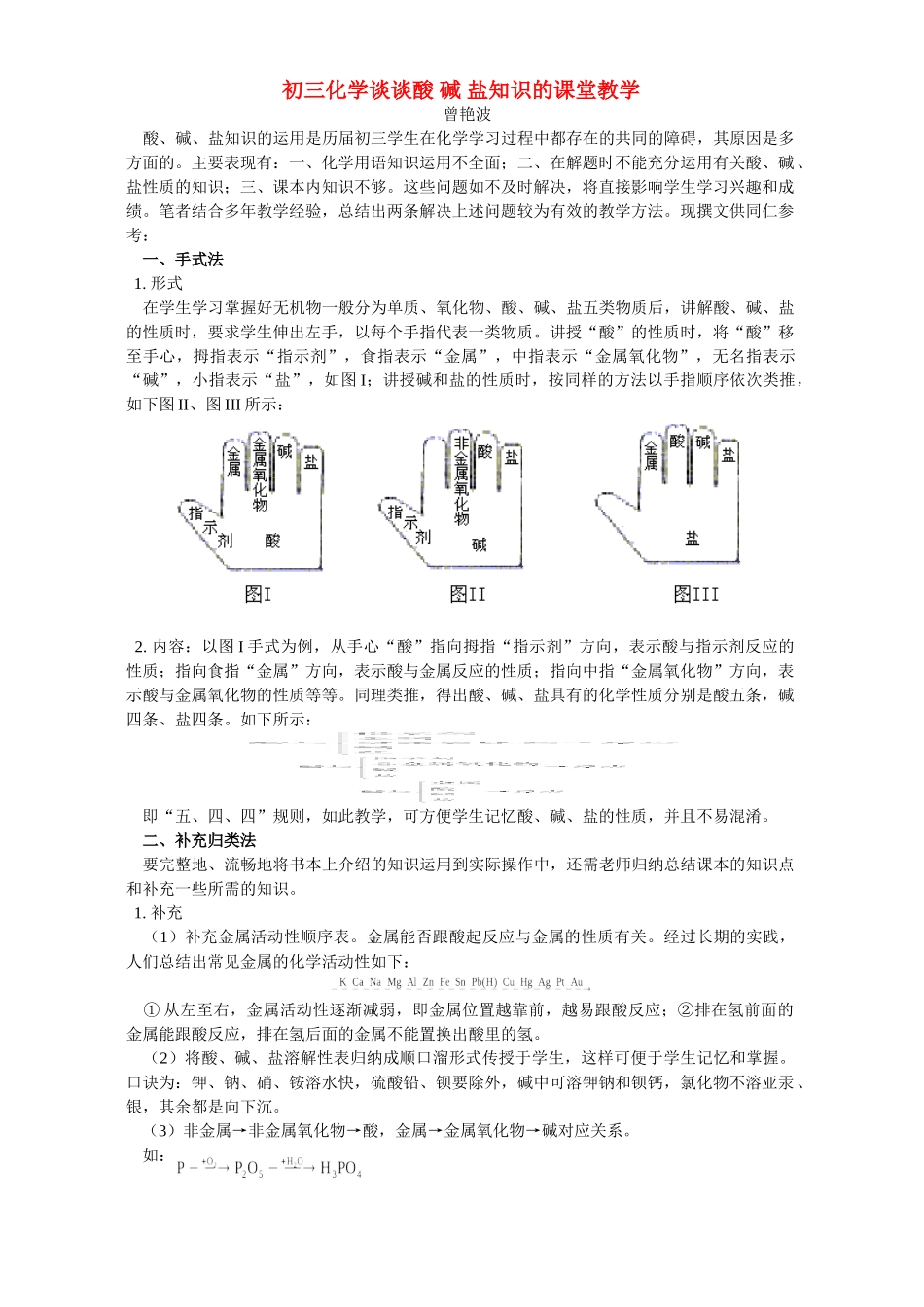

初三化学谈谈酸碱盐知识的课堂教学曾艳波酸、碱、盐知识的运用是历届初三学生在化学学习过程中都存在的共同的障碍,其原因是多方面的。主要表现有:一、化学用语知识运用不全面;二、在解题时不能充分运用有关酸、碱、盐性质的知识;三、课本内知识不够。这些问题如不及时解决,将直接影响学生学习兴趣和成绩。笔者结合多年教学经验,总结出两条解决上述问题较为有效的教学方法。现撰文供同仁参考:一、手式法1.形式在学生学习掌握好无机物一般分为单质、氧化物、酸、碱、盐五类物质后,讲解酸、碱、盐的性质时,要求学生伸出左手,以每个手指代表一类物质。讲授“酸”的性质时,将“酸”移至手心,拇指表示“指示剂”,食指表示“金属”,中指表示“金属氧化物”,无名指表示“碱”,小指表示“盐”,如图I;讲授碱和盐的性质时,按同样的方法以手指顺序依次类推,如下图II、图III所示:2.内容:以图I手式为例,从手心“酸”指向拇指“指示剂”方向,表示酸与指示剂反应的性质;指向食指“金属”方向,表示酸与金属反应的性质;指向中指“金属氧化物”方向,表示酸与金属氧化物的性质等等。同理类推,得出酸、碱、盐具有的化学性质分别是酸五条,碱四条、盐四条。如下所示:即“五、四、四”规则,如此教学,可方便学生记忆酸、碱、盐的性质,并且不易混淆。二、补充归类法要完整地、流畅地将书本上介绍的知识运用到实际操作中,还需老师归纳总结课本的知识点和补充一些所需的知识。1.补充(1)补充金属活动性顺序表。金属能否跟酸起反应与金属的性质有关。经过长期的实践,人们总结出常见金属的化学活动性如下:①从左至右,金属活动性逐渐减弱,即金属位置越靠前,越易跟酸反应;②排在氢前面的金属能跟酸反应,排在氢后面的金属不能置换出酸里的氢。(2)将酸、碱、盐溶解性表归纳成顺口溜形式传授于学生,这样可便于学生记忆和掌握。口诀为:钾、钠、硝、铵溶水快,硫酸铅、钡要除外,碱中可溶钾钠和钡钙,氯化物不溶亚汞、银,其余都是向下沉。(3)非金属→非金属氧化物→酸,金属→金属氧化物→碱对应关系。如:(4)氧化物定义及相关知识a.酸性氧化物酸性氧化物:凡与碱反应生成盐和水的氧化物。大多数非金属氧化物是酸性氧化物,但常见的CO、NO不是。酸性氧化物溶于水的产物是酸。如:b.碱性氧化物碱性氧化物:凡与酸反应生成盐和水的氧化物。大多数金属氧化物为碱性氧化物,碱性氧化物溶于水成为碱。如,大多数碱性氧化物不溶,无法和水反应。一般可溶碱其对应氧化物也可溶,无法和水反应。一般可溶碱其对应氧化物也可溶,但可溶碱一般条件下不分解。难溶碱在一定条件下,可分解成相应的碱性氧化物和水。如。2.归纳酸、碱、盐之间涉及到的化学反应主要是复分解反应,此类反应和置换反应在初三年级学习阶段要求掌握其一般的反应规律及运用,这是初三年级化学知识的总反馈,往往也是同学们感到最困难的地方。酸、碱、盐知识综合运用时可分为六个步骤操作:a.两个两部分:即判断参与反应的物质是否为两种,是否都是化合物,只有是才有可能发生复分解反应。b.物质类型:确定反应物的类型,目的是为后面的步骤铺垫,并非是多余的一步。c.溶解性:判断反应物是否溶于水。除与酸类物质的反应一般要求反应物可溶。d.性质:即两者是否有反应的性质,也就是“五·四·四”规则中有否;即①酸+碱→盐+水(反应物可有一不溶);②酸+盐→新酸+新盐(酸必溶);③碱+盐→新碱+新盐(二者均须溶);④盐+盐→两种新盐(二者均须溶);⑤酸性氧化物+水→盐+水(酸可溶);⑥碱性氧化物+水→盐+水(碱可溶)。e.两内项两外项结合:将两种反应物按两内项两外项结合成生成物;f.判断产物中是否有气体、沉淀、水生成,这是复分解反应能否发生的条件。