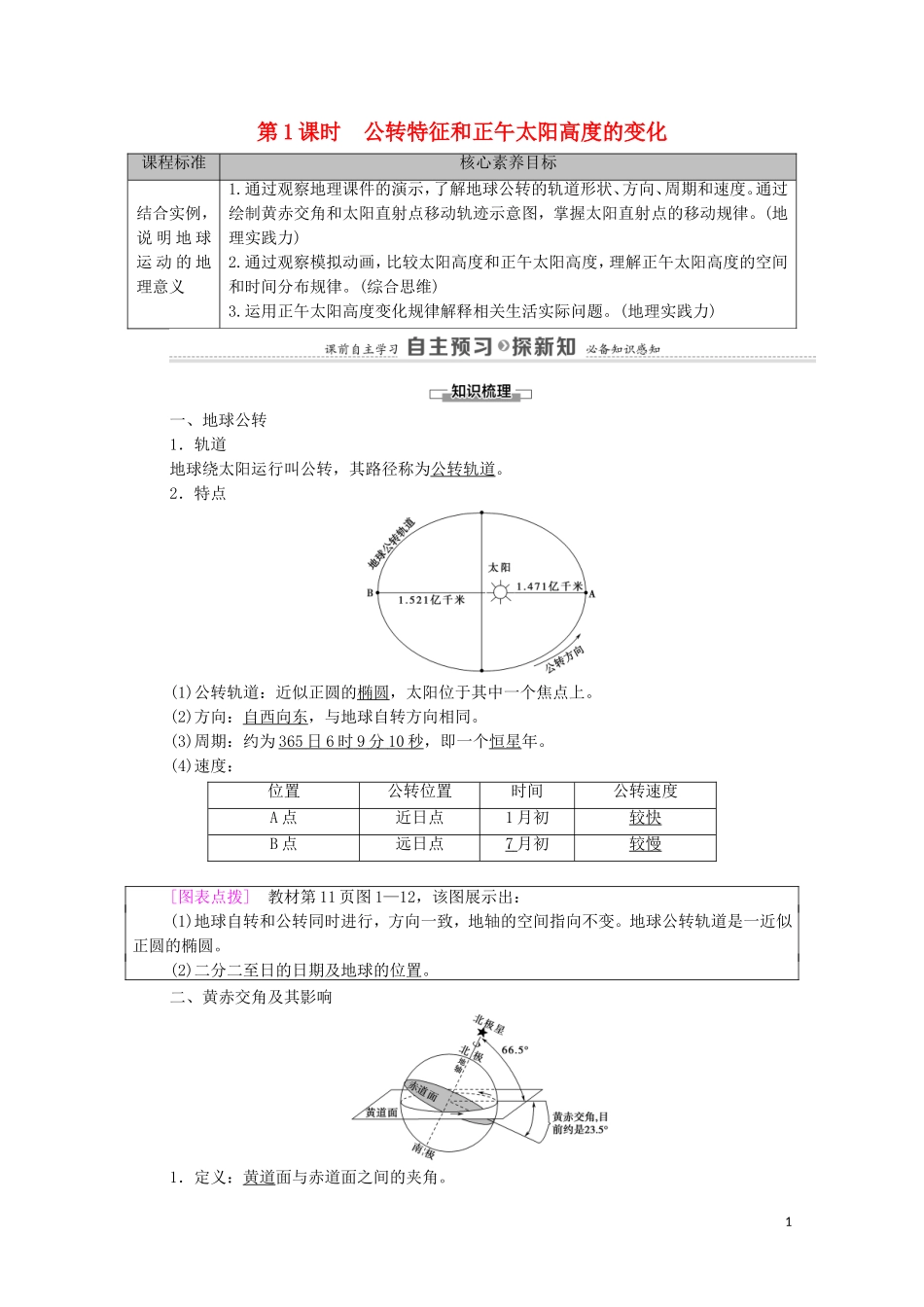

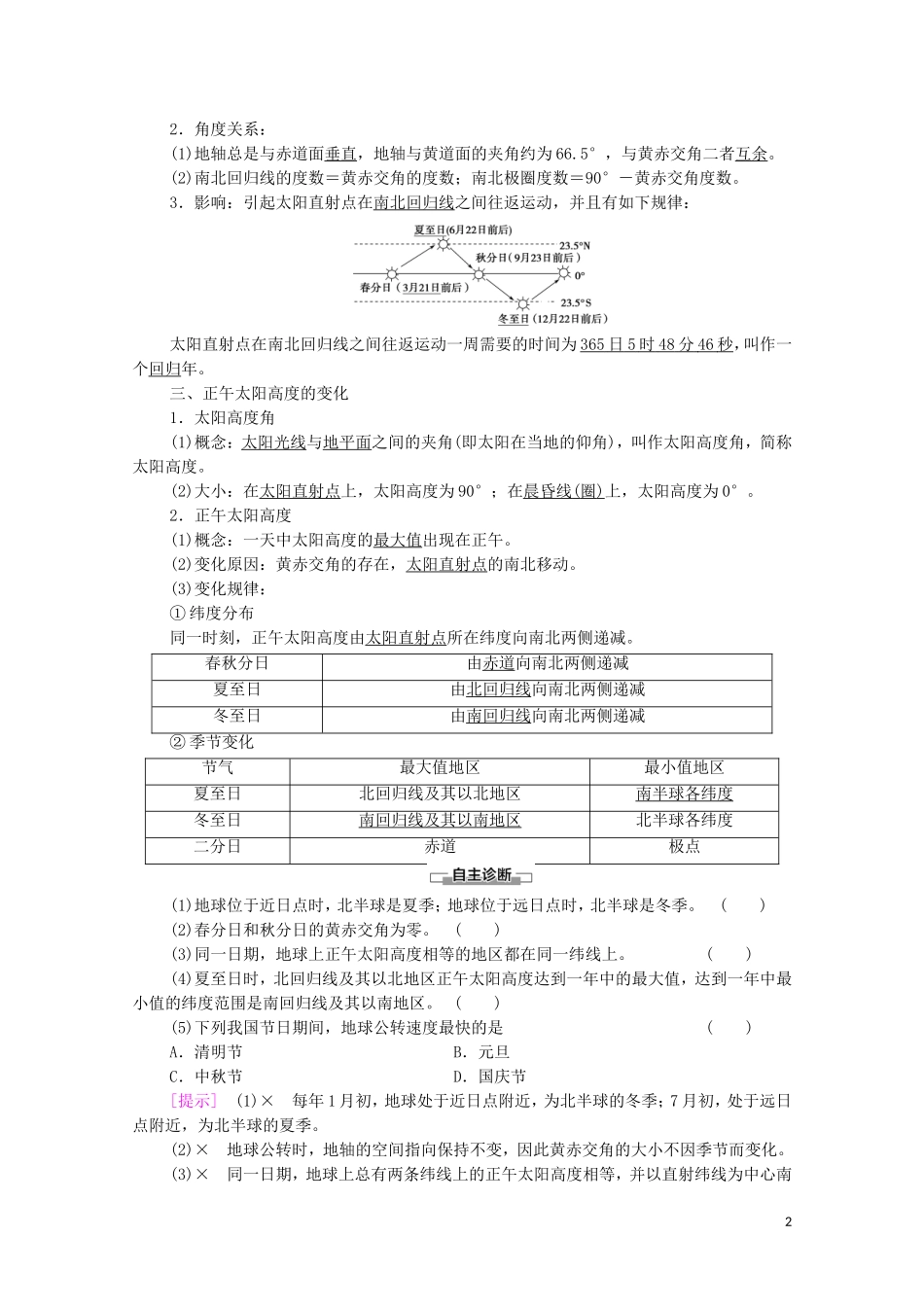

第1课时公转特征和正午太阳高度的变化课程标准核心素养目标结合实例,说明地球运动的地理意义1.通过观察地理课件的演示,了解地球公转的轨道形状、方向、周期和速度。通过绘制黄赤交角和太阳直射点移动轨迹示意图,掌握太阳直射点的移动规律。(地理实践力)2.通过观察模拟动画,比较太阳高度和正午太阳高度,理解正午太阳高度的空间和时间分布规律。(综合思维)3.运用正午太阳高度变化规律解释相关生活实际问题。(地理实践力)一、地球公转1.轨道地球绕太阳运行叫公转,其路径称为公转轨道。2.特点(1)公转轨道:近似正圆的椭圆,太阳位于其中一个焦点上。(2)方向:自西向东,与地球自转方向相同。(3)周期:约为365日6时9分10秒,即一个恒星年。(4)速度:位置公转位置时间公转速度A点近日点1月初较快B点远日点7月初较慢[图表点拨]教材第11页图1—12,该图展示出:(1)地球自转和公转同时进行,方向一致,地轴的空间指向不变。地球公转轨道是一近似正圆的椭圆。(2)二分二至日的日期及地球的位置。二、黄赤交角及其影响1.定义:黄道面与赤道面之间的夹角。12.角度关系:(1)地轴总是与赤道面垂直,地轴与黄道面的夹角约为66.5°,与黄赤交角二者互余。(2)南北回归线的度数=黄赤交角的度数;南北极圈度数=90°-黄赤交角度数。3.影响:引起太阳直射点在南北回归线之间往返运动,并且有如下规律:太阳直射点在南北回归线之间往返运动一周需要的时间为365日5时48分46秒,叫作一个回归年。三、正午太阳高度的变化1.太阳高度角(1)概念:太阳光线与地平面之间的夹角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。(2)大小:在太阳直射点上,太阳高度为90°;在晨昏线(圈)上,太阳高度为0°。2.正午太阳高度(1)概念:一天中太阳高度的最大值出现在正午。(2)变化原因:黄赤交角的存在,太阳直射点的南北移动。(3)变化规律:①纬度分布同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。春秋分日由赤道向南北两侧递减夏至日由北回归线向南北两侧递减冬至日由南回归线向南北两侧递减②季节变化节气最大值地区最小值地区夏至日北回归线及其以北地区南半球各纬度冬至日南回归线及其以南地区北半球各纬度二分日赤道极点(1)地球位于近日点时,北半球是夏季;地球位于远日点时,北半球是冬季。()(2)春分日和秋分日的黄赤交角为零。()(3)同一日期,地球上正午太阳高度相等的地区都在同一纬线上。()(4)夏至日时,北回归线及其以北地区正午太阳高度达到一年中的最大值,达到一年中最小值的纬度范围是南回归线及其以南地区。()(5)下列我国节日期间,地球公转速度最快的是()A.清明节B.元旦C.中秋节D.国庆节[提示](1)×每年1月初,地球处于近日点附近,为北半球的冬季;7月初,处于远日点附近,为北半球的夏季。(2)×地球公转时,地轴的空间指向保持不变,因此黄赤交角的大小不因季节而变化。(3)×同一日期,地球上总有两条纬线上的正午太阳高度相等,并以直射纬线为中心南2北对称分布。(4)×夏至日时,正午太阳高度达到一年中最小值的纬度范围是南半球。(5)B[四个节日中,元旦时地球距近日点最近,公转速度最快。]黄赤交角及其影响材料一黄赤交角示意图和太阳直射点的移动示意图黄赤交角示意图太阳直射点的移动示意图甲乙材料二英国古文明研究作家葛瑞姆·汉卡克在《上帝的指纹》中写道:“黄赤交角会发生周期性的变化,这个周期是41000年,交角改变在22.1°到24.5°之间,准确性和可预测性不亚于瑞士钟表。”这个周期变化早在1911年巴黎国际天文历大会上就已经公布了。问题1(综合思维)黄赤交角反映了地球哪两种运动之间的关系?提示:自转运动和公转运动。问题2(综合思维)黄赤交角的大小是恒定不变的吗?其目前是多大?提示:不是,黄赤交角会发生周期性的变化,这个周期是41000年,交角改变在22.1°到24.5°之间,目前约为23.5°。问题3(综合思维)太阳直射的范围与黄赤交角有何关系?若黄赤交角变为24.5°,太阳直射范围将会如何变化?提示:太阳直射的范围相当于黄赤交角的二倍,若黄赤交角变为24.5°,太阳直射范围将变大。1.黄赤交角的特点黄赤交角是地球的自转轨道平面和...