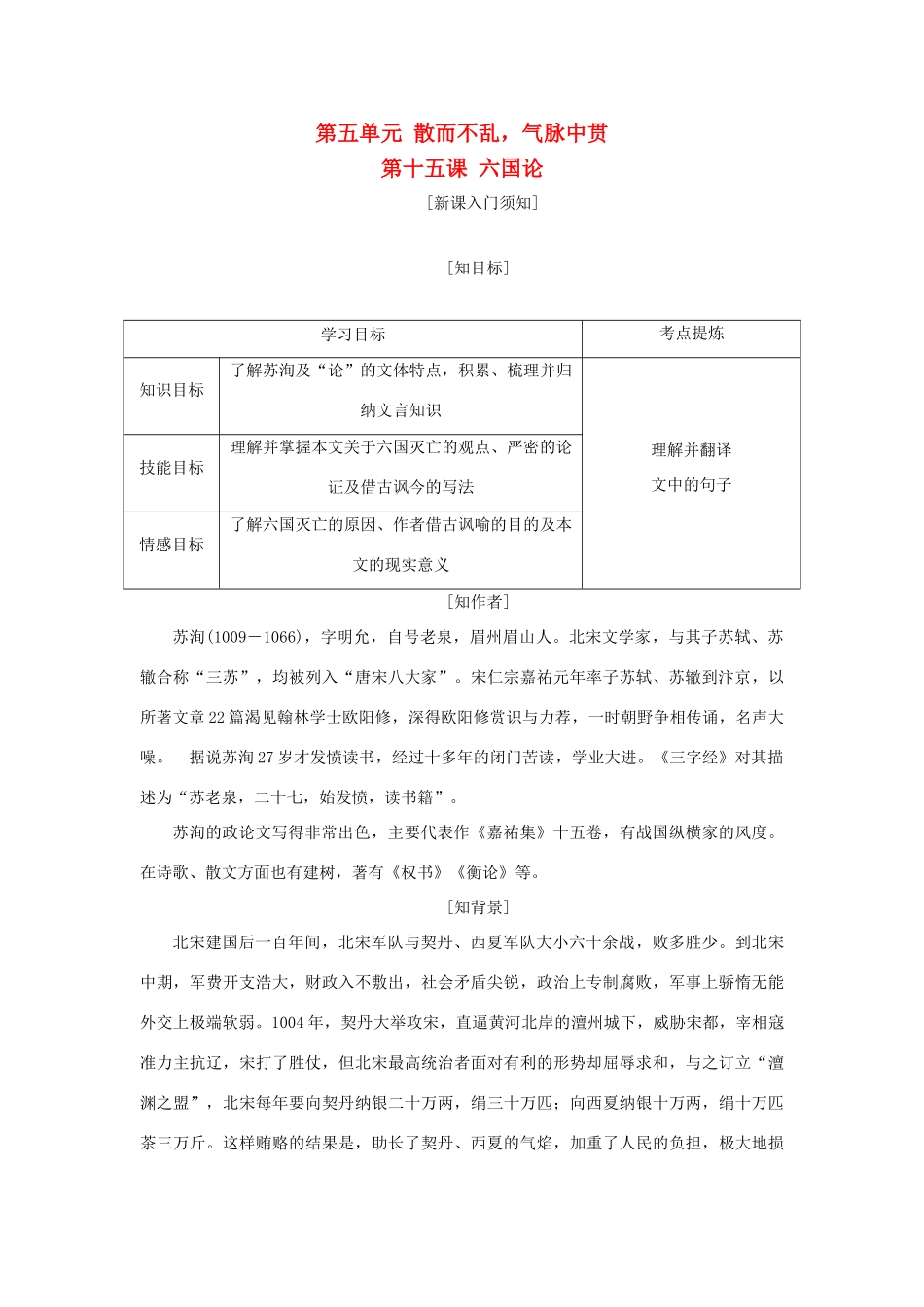

第五单元 散而不乱,气脉中贯 第十五课 六国论 [新课入门须知] [知目标] 学习目标考点提炼知识目标了解苏洵及“论”的文体特点,积累、梳理并归纳文言知识理解并翻译文中的句子技能目标理解并掌握本文关于六国灭亡的观点、严密的论证及借古讽今的写法情感目标了解六国灭亡的原因、作者借古讽喻的目的及本文的现实意义[知作者]苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉,眉州眉山人。北宋文学家,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。宋仁宗嘉祐元年率子苏轼、苏辙到汴京,以所著文章 22 篇渴见翰林学士欧阳修,深得欧阳修赏识与力荐,一时朝野争相传诵,名声大噪。 据说苏洵 27 岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。《三字经》对其描述为“苏老泉,二十七,始发愤,读书籍”。苏洵的政论文写得非常出色,主要代表作《嘉祐集》十五卷,有战国纵横家的风度。在诗歌、散文方面也有建树,著有《权书》《衡论》等。[知背景]北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能外交上极端软弱。1004 年,契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”,北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹茶三万斤。这样贿赂的结果是,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。北宋的这种输币、纳贡求和的办法,与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。[知常识]1.六国六国,又称山东六国,指崤山以东的六个国家:齐、楚、燕、韩、赵、魏。当时天下战国七雄,西方的秦国与东方的六国对立,山东六国合纵以抗秦,后都被秦国所灭,因此经常合称六国。三苏皆作有《六国论》。2.论论,是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。分为两种:(1)政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。(2)史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。 一、通假字1.暴秦之欲无厌 厌通餍,满 足 2.为国者无使为积威之所劫...