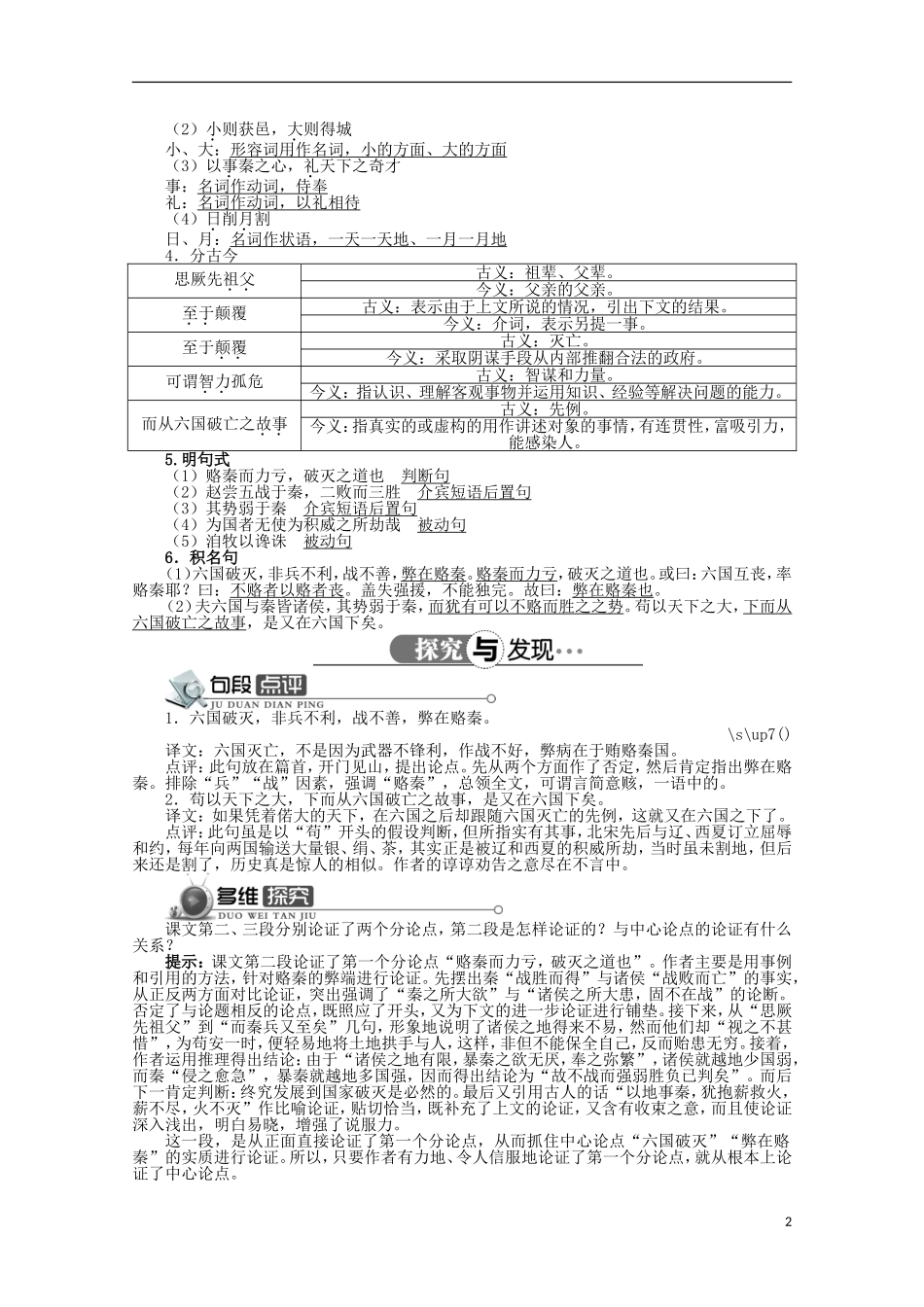

第1课六国论《过秦论》借评论秦的兴亡来告诫当时的封建统治者要吸取历史教训,《阿房宫赋》就秦朝统治者骄奢淫逸、横征暴敛、不顾人民死活,从而导致覆亡来讽时刺世,《六国论》则另辟蹊径,站在历史的高度总结了六国灭亡的惨痛教训。苏洵(1009—1066),字明允,自号老泉,北宋眉山(今四川眉山)人,著名散文家。据说27岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,遂通六经、百家之说。下笔顷刻数千言。宋仁宗嘉祐元年(1056)携子苏轼、苏辙到汴京(现在河南开封),以所著文章22篇谒见翰林学士欧阳修。欧阳修以为其文可与贾谊、刘向的文章媲美,于是向朝廷推荐他。一时公卿士大夫争相传诵,文人竞相模仿。苏洵精于散文,后人因其子苏轼、苏辙都以文学闻名,故称他为“老苏”,将父子三人合称“三苏”,并将其列入唐宋散文八大家。北宋建国以后,对不断进犯东北、西北边境的契丹、西夏,一直采取妥协退让、屈辱求和的政策。到苏洵生活的年代,北宋统治者每年都要向契丹、西夏纳币输绢以求苟安。北宋每年向辽纳银二十万两、绢三十万匹;向西夏纳银十万两、绢十万匹、茶叶三万斤。这样贿赂的结果,助长了辽、西夏的气焰,极大地损伤了国力。作者针对此种情况,写下本文,希望可以为北宋统治者提供一个历史的借鉴。1.注字音加点字读音加点字读音六国互丧sàng暴霜露pù思厥先祖父jué与嬴而不助五国也yíng如弃草芥jiè洎牧以谗诛jìchán胜负之数shù处秦革灭殆尽之际chǔdài2.解多义兵非兵不利名词,兵器,武器斯用兵之效也名词,战争而秦兵又至矣名词,军队故既克,公问其故名词,缘故而从六国破亡之故事形容词,旧的,原来的君安与项伯有故名词,老交情故不战而强弱胜负已判矣连词,因此广故数言欲亡副词,故意亡今亡亦死,举大计亦死动词,逃亡,逃走诸侯之所亡动词,丧失,丢失是故燕虽小国而后亡动词,灭亡或或曰:六国互丧,率赂秦耶代词,有人或未易量副词,或许,也许马之千里者,一食或尽粟一石副词,有时3.辨活用(1)不能独完完:形容词用作动词,保全1(2)小则获邑,大则得城小、大:形容词用作名词,小的方面、大的方面(3)以事秦之心,礼天下之奇才事:名词作动词,侍奉礼:名词作动词,以礼相待(4)日削月割日、月:名词作状语,一天一天地、一月一月地4.分古今思厥先祖父古义:祖辈、父辈。今义:父亲的父亲。至于颠覆古义:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。今义:介词,表示另提一事。至于颠覆古义:灭亡。今义:采取阴谋手段从内部推翻合法的政府。可谓智力孤危古义:智谋和力量。今义:指认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力。而从六国破亡之故事古义:先例。今义:指真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富吸引力,能感染人。5.明句式(1)赂秦而力亏,破灭之道也判断句(2)赵尝五战于秦,二败而三胜介宾短语后置句(3)其势弱于秦介宾短语后置句(4)为国者无使为积威之所劫哉被动句(5)洎牧以谗诛被动句6.积名句(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。(2)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。1.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。\s\up7()译文:六国灭亡,不是因为武器不锋利,作战不好,弊病在于贿赂秦国。点评:此句放在篇首,开门见山,提出论点。先从两个方面作了否定,然后肯定指出弊在赂秦。排除“兵”“战”因素,强调“赂秦”,总领全文,可谓言简意赅,一语中的。2.苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。译文:如果凭着偌大的天下,在六国之后却跟随六国灭亡的先例,这就又在六国之下了。点评:此句虽是以“苟”开头的假设判断,但所指实有其事,北宋先后与辽、西夏订立屈辱和约,每年向两国输送大量银、绢、茶,其实正是被辽和西夏的积威所劫,当时虽未割地,但后来还是割了,历史真是惊人的相似。作者的谆谆劝告之意尽在不言中。课文第二、三段分别论证了两个分论点,第二段...