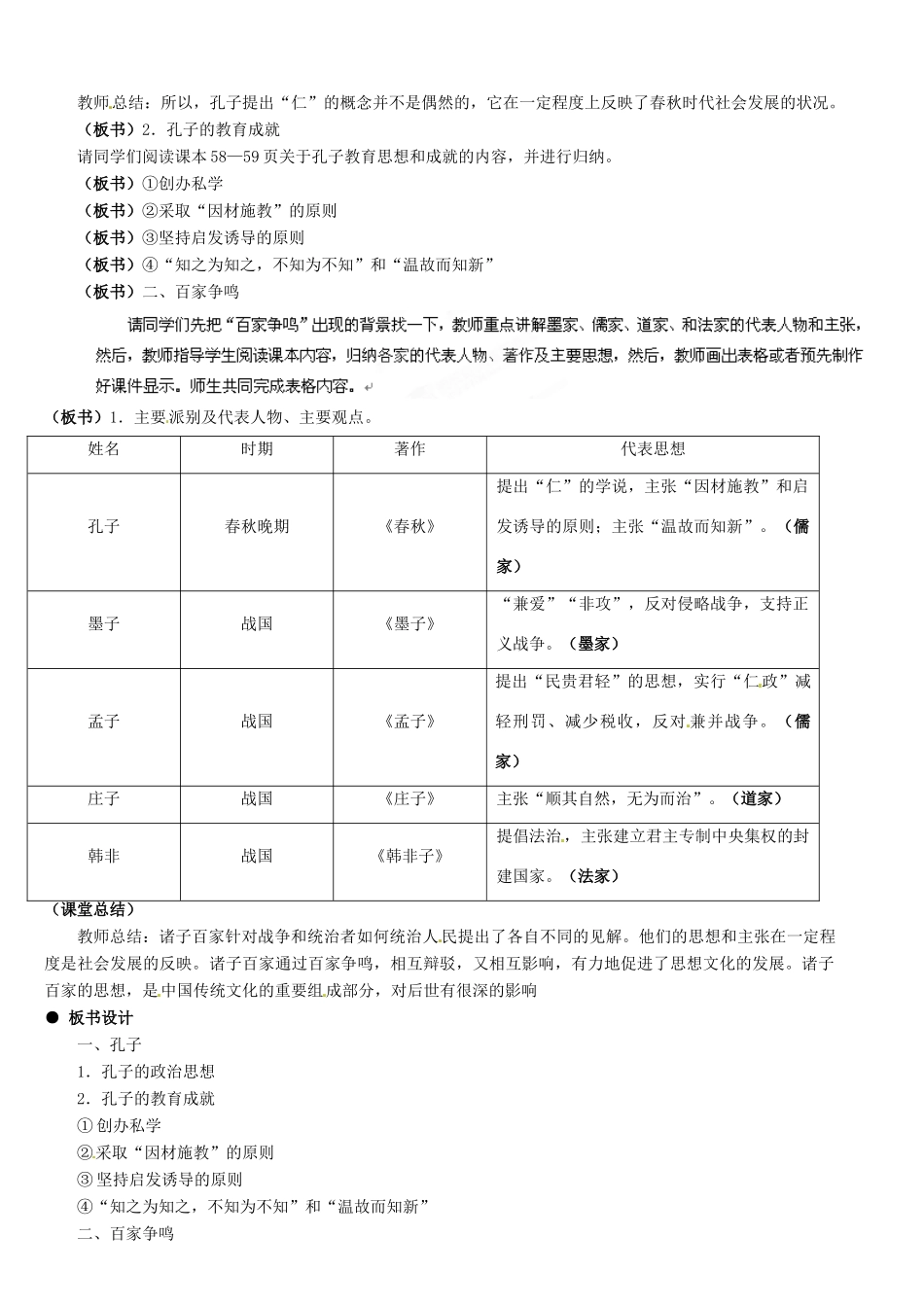

第11课孔子和百家争鸣●教学目标(一)知识与能力1.掌握孔子的政治思想和教育成就;掌握战国时期百家争鸣的背景及各家思想及代表人物。2.通过对孔子、老子思想的学习,引导学生评价孔子、老子的思想观点及孔子、老子本人。培养学生评价历史人物的能力;通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史联系起来,启发学生认识到社会存在决定社会意识、社会意识是社会存在的反映,提高学生初步运用历史唯物主义观点解释、分析历史现象的能力。(二)过程与方法1.通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。2.对于孔子的教育成就及诸子百家的思想观点通过让学生看书,归纳掌握。(三)情感态度与价值观1.通过学习孔子的教育成就,教育学生树立良好的学风,养成良好的学习习惯。●教学重难点(一)教学重点孔子的政治主张及教育成就。(二)教学难点诸子百家的思想主张●教学方法讲解法、归纳法。●教学媒体(一)教具准备多媒体,投影仪。(二)素材准备孔子等思想家的画像图片,涉及思想家的小故事。●课时安排1课时。●教学结构与过程(课堂导入)在中国古代史上,思想界曾经有三个非常活跃的时期,一为春秋战国时期,一为魏晋南北朝时期,一为明朝晚期。这三个时期社会状况如何,为什么在思想界会出现活跃的现象,具体表现如何?(板书)第11课孔子和百家争鸣(讲授新课)(板书)一、孔子投影或展示孔子的图片,教师讲述孔子的生平.以孔子的政治思想和教育成就两方面来了解孔子。(板书)1.孔子的政治思想看课本上第一目下关于孔子政治思想一段及小字内容。找出孔子的政治思想有哪些?孔子强调“仁”“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”。反对苛政和注意刑杀。又主张恢复西周的制度。教师设置问题,请同学们思考:孔子的政治思想主张从反面说明了什么?学生讨论发言,教师总结:这说明当时的社会缺乏“仁”,缺乏“爱人”。统治者在体察民情、爱惜民力方面做得不好,没有做到“为政以德”。又,西周的制度遭到了破坏。教师总结:所以,孔子提出“仁”的概念并不是偶然的,它在一定程度上反映了春秋时代社会发展的状况。(板书)2.孔子的教育成就请同学们阅读课本58—59页关于孔子教育思想和成就的内容,并进行归纳。(板书)①创办私学(板书)②采取“因材施教”的原则(板书)③坚持启发诱导的原则(板书)④“知之为知之,不知为不知”和“温故而知新”(板书)二、百家争鸣(板书)1.主要派别及代表人物、主要观点。姓名时期著作代表思想孔子春秋晚期《春秋》提出“仁”的学说,主张“因材施教”和启发诱导的原则;主张“温故而知新”。(儒家)墨子战国《墨子》“兼爱”“非攻”,反对侵略战争,支持正义战争。(墨家)孟子战国《孟子》提出“民贵君轻”的思想,实行“仁政”减轻刑罚、减少税收,反对兼并战争。(儒家)庄子战国《庄子》主张“顺其自然,无为而治”。(道家)韩非战国《韩非子》提倡法治,主张建立君主专制中央集权的封建国家。(法家)(课堂总结)教师总结:诸子百家针对战争和统治者如何统治人民提出了各自不同的见解。他们的思想和主张在一定程度是社会发展的反映。诸子百家通过百家争鸣,相互辩驳,又相互影响,有力地促进了思想文化的发展。诸子百家的思想,是中国传统文化的重要组成部分,对后世有很深的影响●板书设计一、孔子1.孔子的政治思想2.孔子的教育成就①创办私学②采取“因材施教”的原则③坚持启发诱导的原则④“知之为知之,不知为不知”和“温故而知新”二、百家争鸣1.主要派别及代表人物、主要观点。