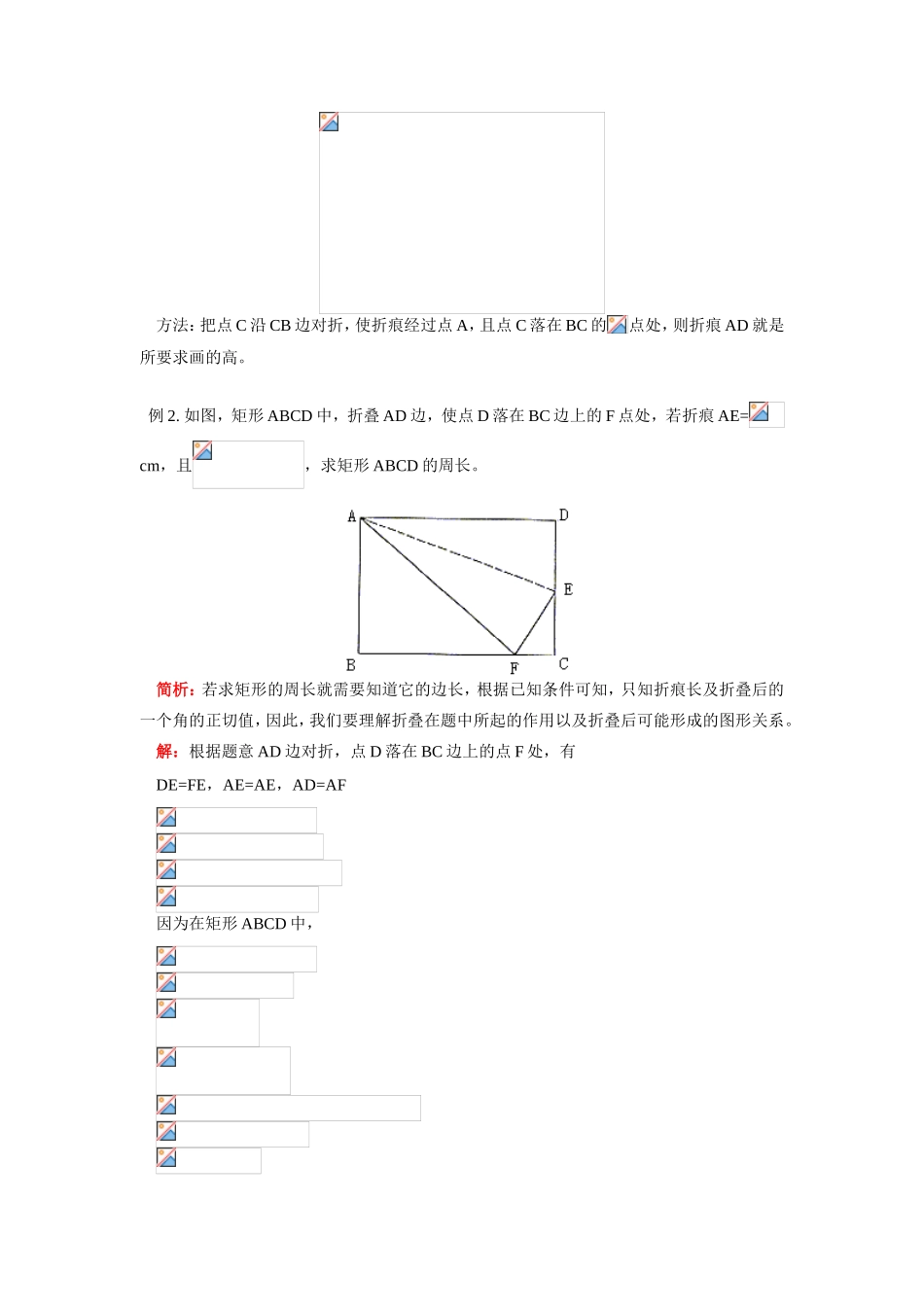

九年级数学图形变换与证明华东师大版【同步教育信息】一.本周教学内容:图形变换与证明复习要求:我们学习平面几何知识从与现实生活相结合的意义上讲,会识别图形的移动,会实现一个平面图形的移动,是一个实现平面几何价值的问题,因此新的课程标准对平面几何中的图形变换提到了较高的学习要求,要求学生会按照要求对图形作相应的移动;会识别图形经过移动后的图形关系;会利用图形变换解决一些几何问题或与现实生活相结合的问题。对图形变换问题的认识:我们在这里所说的变换是指:全等变换、位似变换、等积变换。全等变换:平衡、轴对称、旋转位似变换:可化为相似形等积变换:面积相等或有比值关系的问题【典型例题】1.图形的轴对称、平移及旋转:在图形的移动中,利用“轴对称、平移、旋转”等变换实现移动的目的,是较基本的,也是较灵活的方法,因此,也就是我们应该掌握并会应用的方法。例1.请你不借助作图工具画一个三角形的高线。简析:一般讲我们画三角形的高线采取的方法是:过已知边所对的顶点,用三角板画一条与已知边相垂直的线段。但是此例要求不借助作图工具,即不借助直尺、三角板、圆规等直接画高线。这时要考虑画高线关键在于确定垂足,如果画出垂足就可以实现画高线。根据我们所学的轴对称关系的性质可知,它可以提供垂直关系。简解:如图,已知。作的BC边上的高。方法:把点C沿CB边对折,使折痕经过点A,且点C落在BC的点处,则折痕AD就是所要求画的高。例2.如图,矩形ABCD中,折叠AD边,使点D落在BC边上的F点处,若折痕AE=cm,且,求矩形ABCD的周长。简析:若求矩形的周长就需要知道它的边长,根据已知条件可知,只知折痕长及折叠后的一个角的正切值,因此,我们要理解折叠在题中所起的作用以及折叠后可能形成的图形关系。解:根据题意AD边对折,点D落在BC边上的点F处,有DE=FE,AE=AE,AD=AF因为在矩形ABCD中,例3.如图,MN是⊙O的直径,点A是半圆上的三等分点,B是的中点,P是半径ON上一动点,当MN=2时,求AP+BP的最小值。简析:要求AP+BP的最小值,因为P是半径ON上的一动点,实现起来很困难。这时需要理解两条线段之和最小的含义是什么,以及怎样才能实现这个目的。而我们知道有两个距离最短的知识,其一为“连结两点的所有的线中线段最短”;其二为“直线外一点到该直线的垂线段最短”。由于涉及到两个点,所以无法用“其二”去实现,因此,需要把问题转化为“其一”的情况求解。解:过点A作弦于D,交⊙O于C。连接BC交MN于P,连结AP。(如图)则PA+PB最短。因为于D,且MN是⊙O的直径所以点A与点C关于MN所在直线成轴对称因此PA=PC及即PA+PB=BC若设点是ON上任意一点所以PA+PB最短连结OB、OC因为点A是半圆上的三等分点,点B是的中点由勾股定理,有因OC=OB=1所以说明:例2、例3说明了轴对称知识在解决几何问题中或实际问题中的作用,它们的主要作用在于可以实现移动图形,从而构成新的图形关系,进而沟通已知与未知的关系,达到求解的目的。例4.如图,在方格纸中,图I移动到图II,请说明图I经过怎样的平移移动到图II的。简析:要判断是如何平移的,就要清楚平移的图形具有怎样的性质。由平移的知识可知,平移后的图形与原图形之间的对应边相互平行。说明:情况一:可以理解为图I向右平移三个单位,再向下平移两个单位,就达到图II的位置;情况二:图I向下平移两个单位,再向右平移三个单位,形成图II;情况三:图I的三个顶点分别沿对角线方向平移到图II对应点的位置。例5.如图,梯形ABCD中,AD//BC,E是AB的中点,于F。求证:。简析:要求一个梯形的面积,根据相应的知识可知,要确定上、下两底之和及梯形的高,因此例要研究的是梯形面积等于一腰及一垂线之积,所以要考虑什么样的图形只需要两条线段的乘积就可获得面积,这一类图形至少是平行四边形。证明:过E作GH//DC交DA延长线及CB于G、H因AD//BC故四边形GHCD是平行四边形且又E是AB中点,有AE=EB所以又因例6.如图,D是的BC边中点,过D作直线交AB、CA延长线于E、F,当AF=AE时。求证:BE=FC。简析:根据图形条件与已知中的AE=AF在同一三角形,BD=CD不在同一三角形里,且要证明的结论BE与CF也不在同一三角形...